猫ちゃんの多頭飼い。それは、私たち飼い主にとって幸せの源であると同時に、毎日の悩みの種でもありますよね。特に深刻なのが、「餌の横取り」問題なんです。

「うちの子、食いしん坊で困っちゃう」

「片方だけがどんどん太って、もう片方は痩せていくの」

「腎臓病の療法食を、健康な子が横取りしちゃうんです」

こうしたお悩みは、多頭飼いのご家庭では日常茶飯事かもしれませんね。

でも、獣医師として、そして動物行動学の視点から少しお話しさせてもらうと、これは単なる「微笑ましい光景」や「性格の問題」ではないんです。

すぐにケアしてあげないといけない「資源(フード)を巡るコンフリクト(対立)」であり、愛猫ちゃんの健康寿命に直結する「医療的管理の失敗」のサインかもしれないんですよ。

筆者(獣医師)の専門的な視点から、なぜ横取りが危険なのかという「医学的影響」、なぜ猫ちゃんは横取りをしてしまうのかという「動物行動学的な根拠」、そして、今すぐ始められる具体的な対策から、最新テクノロジーを使った最終手段までを、確かな情報源と共にお話ししていきますね。

愛猫ちゃんたちとの穏やかで幸せな食事時間を取り戻すため、まずは「なぜ?」を一緒に深く理解することから始めましょう。

危険!猫の「餌の横取り」が引き起こす深刻な健康リスク

猫の「餌の横取り」が引き起こす深刻な健康リスク

「少しぐらいなら、大丈夫かな」という油断が、取り返しのつかない結果を招いてしまうこともあるんです。

横取り行動は、横取りしてしまう側の猫ちゃん(加害猫ちゃん)と、されてしまう側の猫ちゃん(被害猫ちゃん)の両方に、とっても深刻な健康リスクをもたらしてしまいます。

横取りする側の猫ちゃんへの影響…過食と早食いが招く「肥満」と「消化器疾患」

横取りをしてしまう猫ちゃんは、どうしても「早食い」や「過食」の状態になってしまいがちです。

-

吐き戻しと栄養不足

急いでたくさん食べることで、胃がびっくりして、未消化のまま吐き戻してしまうことがあります。日常的に吐き戻しが続くと、食べた量は多くても、実際には栄養がちゃんと吸収されていない「栄養不足」状態になってしまうことさえあるんですよ。 -

窒息のリスク

慌てて飲み込むことで、フードが喉や食道に詰まってしまう危険性も高まります。 -

胃拡張・胃捻転

一度に大量のフードが胃に入ることで、胃が異常に膨らんだり、場合によってはねじれてしまったり(捻転)する可能性もあります。これらは猫ちゃんの命に関わる、とっても怖い状態なんです。 -

肥満と関連疾患

そして一番大きなリスクが「肥満」ですね。

横取りされる側の猫ちゃんへの影響…「栄養不足」と「慢性的ストレス」

一方、横取りされてしまう側の猫ちゃんは、目に見える以上に深いダメージを負っているんです。

-

栄養不足と体重減少

本来必要なカロリーや栄養素を、毎日奪われ続けてしまうことになります。

これでは痩せていくだけでなく、毛ヅヤが悪くなったり、免疫力が落ちてしまったりと、体全体が栄養失調の状態になってしまいます。 -

慢性的ストレス

猫ちゃんにとって「食事」は本来、安全で安心できる場所でするべき大切な行動です。

でも、その食事が「いつ奪われるか分からない」「いつも誰かに脅かされている」というストレスな時間に変わってしまうとしたら、どうでしょうか。

この慢性的なストレスは、免疫力の低下だけでなく、特発性膀胱炎や問題行動(例えば、トイレ以外の場所での粗相など)といった、他の病気の引き金にもなり得るんですよ。

獣医師の視点…それは「横取り」ではなく「病気のサイン」かもしれません

「急に食いしん坊になったなぁ」「最近、横取りがひどくなったかも」と感じるその行動は、単なる「性格」や「わがまま」ではなくて、体に隠れた病気のサインかもしれない、と疑ってみる必要があるんです。

例えば、猫ちゃんが異常な食欲(多食)を示す病気には、こんなものがあります。

-

甲状腺機能亢進症

代謝が異常に高まって、常にお腹が空いている感覚になります。 -

糖尿病

栄養をうまく体に取り込めず、いくら食べても空腹を感じてしまいます。 -

消化管内寄生虫

お腹の虫に栄養を奪われてしまうため、食欲が増えてしまいます。

もし、以前はそうでなかった猫ちゃんが急に横取りを始めたのなら、それは「意地悪」をしているのではなくて、病気による「助けてのサイン」かもしれません。

対策を始める前に、まずは両方の猫ちゃん(特に横取りしてしまう側の子)を動物病院に連れて行って、血液検査や便検査を含む健康診断を受けてみることを強くおすすめします。

この医学的なチェックこそが、安心への第一歩なんですよ。

なぜ猫は横取りするの?多頭飼い特有の理由と猫の習性【根拠】

なぜ猫は横取りするの?多頭飼い特有の理由と猫の習性

横取り行動を根本的に解決するには、叱ったり止めたりする対症療法ではなく、その行動の根っこにある「理由」を理解して、取り除いてあげることが大切です。

猫ちゃんの横取り行動は、彼らの持つ「本能」と「多頭飼いという環境」のミスマッチから生まれているんです。

【根拠1】 猫ちゃんは「単独で狩り、単独で食べる」動物なんです

これが一番大切な、動物行動学的な「根拠」になります。

-

解説

ワンちゃんは群れで狩りをして、獲物を分け合い、順位に従って食事をする社会的な動物ですよね。

でも、猫ちゃんの祖先(リビアヤマネコ)は、ネズミや鳥などの小さな獲物を「一人で」狩って、誰にも邪魔されずに「一人で」食べるという習性で生きてきました。

猫ちゃんの本能には、「食事を分け合う」という考え方は基本的にはないんです。 -

影響

この本能を持つ猫ちゃんにとって、「他の猫ちゃんがすぐ近くにいる状態での食事」は、それだけで「自分のご飯(獲物)を奪われるかもしれない」という強いストレスと競争心を感じてしまう状況なんですね。

【根拠2】 猫ちゃんは「頻回小食(少しずつ、何回も食べる)」動物なんです

次に大切なのが、食事のリズムです。

-

解説

野生の猫ちゃんは、小さな獲物を1日に10回以上捕まえては食べる、ということを繰り返していました。猫ちゃんの体は、少量の食事を何回にも分けて食べるようにできているんです。 -

影響

でも、現代のお家では、私たちの都合に合わせて「1日1回か2回、大皿で」ご飯をあげることが多いですよね。

この「食事回数」と「本能」の大きなズレが、ご飯が出された時に「次はいつ食べられるか分からない」という不安をあおってしまい、一度にたくさん食べようとする「早食い」や、他の子の分まで確保しようとする「横取り(貯蔵行動)」につながってしまうんです。

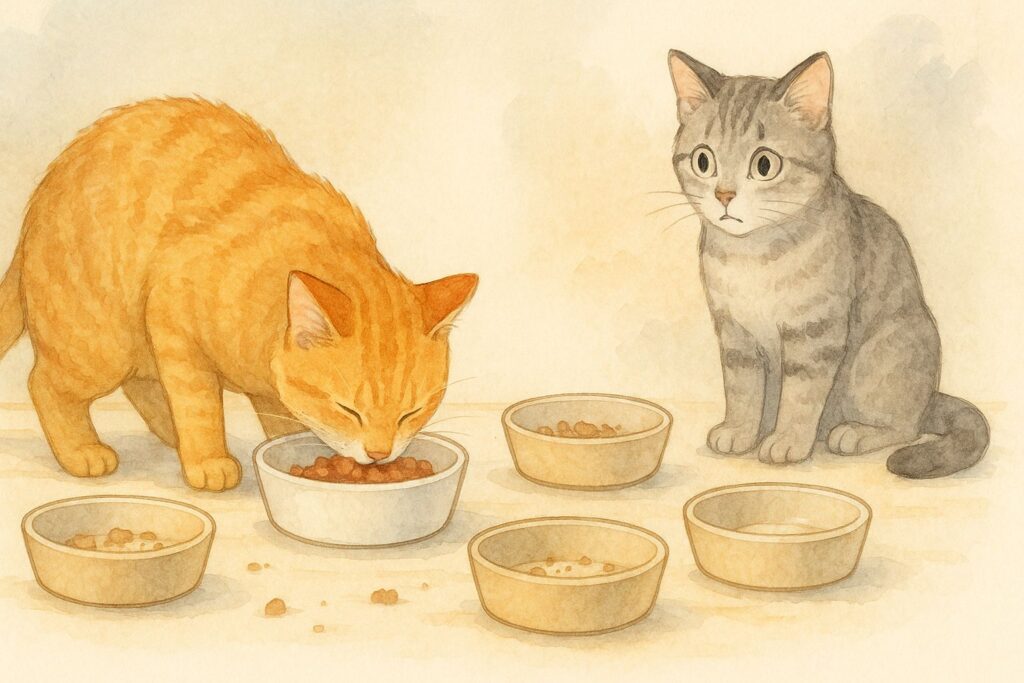

【根拠3】 「置き餌」が横取りを助長し、健康管理を難しくしてしまうんです

この「ちょこちょこ食べたい」という本能に応えようとして、ついついやってしまいがちなのが「置き餌(いつもお皿にご飯が入っている状態)」ですよね。

でも、獣医師の立場から言うと、多頭飼いでの置き餌は、残念ながらほとんどの場合うまくいかなくなってしまいます。

-

影響(管理不能)

置き餌だと、「いつ」「どの猫ちゃんが」「どれだけ」食べたかを把握するのが完全に不可能になってしまいます。力の強い子や食欲旺盛な子がフードを独占してしまって、太ってしまう子(横取り側)と痩せてしまう子(被害側)の健康格差がどんどん広がってしまいます。 -

影響(衛生的リスク)

フードは空気に触れると酸化して、風味や栄養価が落ちてしまいます。特に梅雨の時期や夏場は、バイキンやカビが増えたり、虫が寄ってくる原因にもなって不衛生なんです。 -

影響(健康発見の遅れ)

誰がどれだけ食べたか分からないと、「食欲がないな」という病気の初期サインに気づくのが遅れて、対応が後手になってしまう危険性もあるんですよ。

多頭飼いのジレンマ…相反する要求への解決策

ここで、多頭飼いをしている私たちが直面するジレンマが見えてきますね。

-

猫ちゃんの本能は「ちょこちょこ食べ」を求めている。

-

でも、多頭飼いの現実では「置き餌(ちょこちょこ食べの簡単な方法)」はできない。

だから、私たちが目指すべき理想的な対策は、「置き餌にせず(管理できるように)」して「一頭ずつ管理しながら(横取りを防いで)」、かつ「猫ちゃんが安心して一人で食べられる(本能を大切にする)」環境を、私たちが作ってあげることなんです。次のセクションでは、そのための具体的な方法をレベル別にお話ししますね。

猫の多頭飼い「餌の横取り防止」対策5選…レベル別徹底比較

猫の多頭飼い「餌の横取り防止」対策5選

お住まいの環境や、猫ちゃんたちの性格、関係性、そしてご予算に合わせて、ベストな対策は変わってきます。ここでは、獣医師としておすすめする対策を、導入のしやすさと効果の高さでレベル分けして比較してみました。

まずは全体像をつかむために、下の比較表を見てみてくださいね。

横取り防止対策メリット・デメリット比較

| 対策レベル | 対策方法 | 導入難易度 | コスト | 横取り防止効果 | 療法食対応 |

|

レベル1 |

場所を分ける(部屋・ケージ) |

低 |

低(仕切り代) |

高(監視時) |

△(監視必須) |

|

レベル2 |

高低差(空間)で分ける |

低 |

低(棚など) |

中(猫ちゃんの能力次第) |

否 |

|

レベル3 |

環境の見直し(脱・置き餌/食器) |

中(飼い主さんの労力) |

低 |

低(補助的な効果) |

否 |

|

レベル4 |

補助器具(早食い防止食器) |

低 |

低 |

低(速度低下のみ) |

否 |

|

レベル5 |

テクノロジー(マイクロチップ給餌器) |

低(設置のみ) |

高 |

極めて高い |

◎(最適) |

【対策レベル1】 食事場所の「物理的」分離(部屋・ケージ・仕切り)

一番シンプルで、多くの専門家が最初にすすめる方法です。

-

具体的な方法

-

別室:猫ちゃんごとに別々のお部屋に入れて、ドアを完全に閉めてご飯をあげます。

-

ケージ/サークル:お部屋の数が足りない場合は、ご飯の時間だけ片方の子をケージやサークルに入れて、その中で食べてもらいます。

-

仕切り:同じお部屋でも、パーテーションや家具などで、お互いの姿が見えないように完全に遮ります。

-

-

根拠(なぜ有効か)

この方法は、猫ちゃんの本能である「一人での食事」を、一番直接的に叶えてあげる方法なんです。横取りしてしまう側とされてしまう側の視線と動線を遮断することで、他の子の存在というストレスをなくして、お互いが自分のご飯に集中できる環境を作ってあげられますよ。

【対策レベル2】 食事場所の「空間的」分離(高低差)

お部屋を完全に分けるのが難しい場合の、次善の策ですね。

-

具体的な方法

猫ちゃんの運動能力や性格の差を利用します。例えば、若くて元気な猫ちゃんはキャットタワーの上やカウンターキッチン、棚の上にご飯場所を作って、シニアの子やジャンプが苦手な子は床で食べてもらう、といった感じです。

-

根拠(なぜ有効か)

猫ちゃんはもともと立体的な空間で生きる動物なので、物理的な「高さ」が、彼らにとって自然な「縄張りの仕切り」になってくれるからなんです。

-

獣医師の視点(注意点)

ここで言う「高さ」とは、食器台の高さではなくて**「食べる場所そのものの高さ」**のことです。また、この方法がうまくいくのは、猫ちゃんたちの運動能力に明らかな差(例えば、老猫ちゃんと子猫ちゃん)がある場合に限られますね。

【対策レベル3】 食事環境とルールの見直し(脱・置き餌と食器)

横取り行動そのものではなく、横取りを「可能にしてしまっている」環境を改善しましょう。これは他の対策と組み合わせて行うべき基本のルールです。

《方法1》 置き餌をやめて、食事時間を決める

-

実行:「置き餌せずに、食べ終わったら片付ける」ことを徹底してみてください。

決まった時間にご飯をあげて、15〜20分くらいで食べ終わらなくても、一度食器を片付けてしまいましょう。 -

根拠:これで飼い主さんが「誰がどれだけ食べたか」を正確に把握できるようになり、健康管理(食欲不振に早く気づくこと)ができるようになります。

また、「いつ食べられるか分からない」という不安をなくして、落ち着いて食べる習慣(食事のルーティン化)をつけることにもつながりますよ。

《方法2》 猫ちゃんごとに専用の食器を分ける

-

実行:「猫ちゃんごとに食器を分ける」ことを徹底してあげてくださいね。

-

根拠:これは単なる気分の問題ではありません。猫ちゃんの体格(鼻の高さやヒゲの長さ)や好みによって、食べやすい食器の形(浅いお皿、深いお皿、ちょうどいい高さ)は違うんです。

食べにくい食器を使っていると、食べるのに時間がかかりすぎて、その間に横取りされる「隙」ができてしまいます。

それぞれの猫ちゃんが一番食べやすい食器を用意してあげて、食事時間を短くすることも、間接的な横取り防止になるんですよ。

【対策レベル4】 補助器具(早食い防止食器・パズルフィーダー)

横取りしてしまう側の猫ちゃん(加害猫ちゃん)の食べるスピードを、物理的にゆっくりにする方法です。

-

具体的な方法

横取りしてしまう子に「早食い防止食器(スローフィーダー)」や「パズルフィーダー(知育トイ)」を使ってみてください。これらは、食器の底がデコボコしていたり、フードを取り出すのにちょっと工夫が必要だったりする食器です。

-

根拠(なぜ有効か)

食べるペースを強制的にゆっくりにすることで、もう一方の猫ちゃん(被害猫ちゃん)が安心して自分のご飯を食べ終わるための「時間的な余裕」を作ってあげるのが目的です。

特にパズルフィーダーは、猫ちゃんの「狩猟本能」を満たしながら食事ができるので、退屈やストレスの発散にもなって、食事への満足度を高める効果も期待できるんですよ。

療法食や体重管理に…猫の「餌の横取り防止」と「個体識別」の科学

猫の「餌の横取り防止」と「個体識別」の科学

ここまでは、飼い主さんの「がんばり」や「見守り」が必要な対策でした。でも、24時間ずっと見張り続けるなんて無理ですよね。

特に、「片方の子が療法食(例えば、腎臓病や尿路結石、アレルギーなど)で、もう片方の子は健康」という、病院でも一番頭を悩ませるケースでは、レベル1〜4の対策だけでは不十分なことがあります。

万が一の横取り(療法食の失敗)が、すぐに「病気の悪化」や「治療のやり直し」につながってしまうからです。

飼い主さんの切実なお悩み

「腎臓病のAちゃん(シニア)と、健康なBちゃん(若猫)がいます。Aちゃんの療法食は、Bちゃんのご飯より美味しくないみたいで、AちゃんはBちゃんのご飯を欲しがっちゃうんです。逆にBちゃんは、高価で低タンパクなAちゃんの療法食を横取りして食べてしまいます。結果、Bちゃんは必要なタンパク質が足りなくて、Aちゃんは病気が悪化しちゃうフードを食べてしまうことに…」

こんな行き詰まった状況を解決するために開発されたのが、レベル5のテクノロジーなんです。

唯一の解決策…マイクロチップ(RFID)対応自動給餌器

これはもう「対策」というより、横取り問題を「根っこからなくす」解決策と言えます。

-

仕組みの解説(専門性)

-

猫ちゃんの首輪につけた専用のタグ(ICタグ)、または体に埋め込まれているマイクロチップを、給餌器のセンサーが読み取ります。

-

事前に「このタグ(=この猫ちゃん)には、このフード」と登録しておきます。

-

登録された正しい猫ちゃんが給餌器に近づいた時**「だけ」**、フタが自動で開きます。

-

登録されていない猫ちゃん(横取り常習犯の子)が来ても、フタは絶対に開きません。

-

-

根拠(なぜ最強か)

これは「特定の子だけ」に「特定のフード」を「飼い主さんが見ていなくても、24時間確実に」食べさせてあげられる、今できる唯一の方法だからです。

-

療法食の厳密な管理

-

しっかりしたダイエット管理(肥満対策)

-

食べるのが遅い子(被害猫ちゃん)の食事を守る

これら多頭飼いのすべてのご飯問題を、飼い主さんの負担ゼロで解決できちゃうんです。

-

獣医師さんの提言…これは「贅沢品」ではなく「医療器具」なんです

多くの飼い主さんが、このテクノロジーの導入を迷ってしまう一番の理由が「初期費用が高い」ことですよね。

でも、ここで専門家の視点から、コストに対する考え方を少し変えてみてほしいんです。

この製品のコストは、「横取りを放置した結果、将来かかってしまうかもしれない医療費」と比べてみてください。

例えば、療法食の管理がうまくいかなくて、片方の子(例:腎臓病)の病気が悪化して、透析や長い入院が必要になった場合の費用。あるいは、もう片方の子(健康な猫ちゃん)が横取りで太ってしまって、糖尿病になって、一生インスリン注射と定期検査が必要になった場合の医療費。

これらの生涯医療費は、給餌器の初期費用をはるかに超えてしまいます。

だから、重い病気を持つ猫ちゃんの多頭飼いにおいては、この個体識別給餌器は「贅沢品」や「便利グッズ」ではなくて、愛猫ちゃんの命と健康を守るための「医療器具」と同じくらい、必要不可欠な投資だと、獣医師として断言させてください。

多頭飼いの「餌の横取り」Q&Aと飼い主の体験談

多頭飼いの「餌の横取り」Q&Aと飼い主の体験談

Q. 100均グッズ(ワイヤーネットなど)で仕切りをDIYしても効果はありますか?

A. なるべく費用を抑えたいというお気持ち、すごーくよく分かります。

DIYで食事スペースの仕切りを作ってみようというのは、多くの飼い主さんが通る道ですね。

でも、猫ちゃんの身体能力をあなどってはいけません(笑)。猫ちゃんはジャンプ力がすごいですし、ほんの少しの隙間でも通り抜けられちゃいます。

中途半端なDIYの仕切りだと、賢い猫ちゃんはすぐに突破する方法を覚えてしまって、飼い主さんの頑張りが無駄になってしまうことが多いんです…。

もしDIYを試すなら、「猫ちゃんが飛び越えられない十分な高さ(少なくとも1.8mは欲しいですね)」「体当たりしても倒れない頑丈さ」「向こう側が全く見えないこと」の3つが必要です。

まずは段ボールなどで簡易的に試してみて、愛猫ちゃんの突破能力を見極めてから、本格的な素材を検討してみてくださいね。

Q. 新入り猫ちゃんが来てから、先住猫ちゃんが横取りする(または、される)ようになりました。

A. これは本当によくあるケースなんです。その行動は「意地悪」や「食いしん坊」が原因ではなくて、環境の変化による「ストレス」や、強い「縄張り意識」の表れである可能性がとても高いですよ。

猫ちゃんにとって食事場所は、自分の縄張りの中でも特に大切な、安全が守られるべき「聖域」なんです。

新入り猫ちゃんという「侵入者」が現れたことで、その聖域が脅かされていると感じて、先住猫ちゃんは「自分の資源を守らなきゃ!」と横取り(防衛)したり、逆にストレスで「食べるのを諦めて」横取りされてしまったりするんです。

この場合、まずは新入り猫ちゃんに安心できる居場所(専用のケージやお部屋)を作ってあげて、食事はしばらくの間、新入り猫ちゃんはケージの中、先住猫ちゃんはケージから離れた外など、お互いの姿が見えない「完全に離れた場所」であげてくださいね。

お互いが「自分のご飯は誰にも奪われない、安全なものなんだ」と思い出せる時間が必要なんです。

Q. 時間をずらしても、先に食べ終わった猫ちゃんが、後から食べる子の所へ走っていって横取りしちゃうんです。

A. これは、「対策の組み合わせ」が惜しい!という典型的な例ですね。

「時間をずらす」だけでは、残念ながらほとんど意味がないんです。

だって、猫ちゃんはお腹がいっぱいでも「目の前に獲物(=他の子のご飯)があるなら確保しておこう」という本能があるからです。

この対策は、必ず「対策レベル1:場所を分ける」とセットでやってみてください。

先に食べ終わった猫ちゃんは、もう一方の子が食べ終わるまで「完全に別室で待っててもらう」か、飼い主さんが抱っこするなどして「物理的に行けないようにする」必要があります。

「食器を片付けるまで」が食事時間ですよ。

愛猫の「餌の横取り防止」は健康と信頼関係を守る第一歩

愛猫の「餌の横取り防止」は健康と信頼関係を守る第一歩

この記事では、猫ちゃんの多頭飼いにおける「餌の横取り」問題について、詳しくお話ししてきました。

最後に、獣医師として一番お伝えしたいポイントをもう一度確認しますね。

-

医学的な問題なんです

猫ちゃんの「餌の横取り」は、単なる食いしん坊ではなく、放っておくと肥満、栄養不足、お腹の病気、ストレスの病気を引き起こしてしまう、深刻な「医学的」な問題なんですよ。 -

原因は「本能」と「環境」のミスマッチなんです

猫ちゃんの「一人でちょこちょこ食べたい」という本能と、「多頭飼い」という集団生活のギャップが、横取り行動の根本的な原因なんです。 -

解決策は「個体管理」に尽きます

だから、解決策の基本は「置き餌をやめること」と、一頭一頭をちゃんと見てあげる「個体管理」を徹底することなんです。

完璧な対策(レベル5のマイクロチップ給餌器)から、今日からすぐにできる対策(レベル1の部屋分け)まで、解決策は必ずあります。

一番大切なのは、飼い主であるあなたが、愛猫ちゃんたちのそれぞれのニーズ(療法食が必要か、太り気味か、シニアか若猫か)を正しく把握して、彼らが「安心して、一人で、自分のご飯を、誰にも邪魔されずに食べられる環境」を作ってあげることなんです。

食事の時間が、飼い主さんの怒る声と猫ちゃんたちの競争が渦巻く「ストレスの時間」から、それぞれのご飯が保証された「安心と満足の時間」に変わること。

それこそが、愛猫ちゃんたちの健康寿命を守るだけでなく、飼い主さんと猫ちゃん、そして猫ちゃん同士の「信頼関係」をもう一度築くための、一番大切で、一番確実な第一歩になるんですよ。