テーブルの上の豆菓子、床に落ちた一粒のかけら。ふと目を離した隙に、愛猫が何かを口にしている……。

「うちの猫ちゃんがピーナッツを食べた!大丈夫…?」そんなヒヤリとする瞬間に、多くの飼い主さんが心臓が縮むような不安と焦りを感じることでしょう。

急いでインターネットで検索すると、「少量なら大丈夫」という情報もあれば、「中毒の危険がある」という警告もあり、情報が氾濫していて混乱してしまうかもしれません。一体どちらが正しいのでしょうか?

この記事では、獣医学的な知見と専門機関のデータを基に、その疑問に明確な答えを提示します。

猫ちゃんがピーナッツを食べた際に考えられるすべてのリスク、万が一食べてしまった場合の正しい対処法、そしてなぜ専門家が「避けるべき」と結論付けるのか、その「根拠」を徹底的に、そして分かりやすく解説します。

結論を先に述べると、健康な猫ちゃんが無塩のピーナッツをひとかけら食べたからといって、直ちに命に関わる事態になる可能性は低いでしょう。

しかし、それは「絶対に安全」ということとは全く異なります。ピーナッツには猫ちゃんの健康を脅かす複数の重大なリスクが潜んでおり、積極的に与えるべき食べ物では決してありません。

この記事を読めば、その理由が明確に理解でき、愛猫を未来の危険から守るための具体的な行動がわかるはずです。

猫がピーナッツを食べたけど、大丈夫なの?獣医師の総合的見解

猫がピーナッツを食べたけど、大丈夫なの?獣医師の総合的見解

猫ちゃんがピーナッツを食べても大丈夫か、という問いに対する専門家の答えは、単純な「はい」か「いいえ」ではありません。

ピーナッツは、玉ねぎやチョコレートのように、猫ちゃんにとって即座に深刻な中毒を引き起こす典型的な毒物として分類されているわけではありません。

しかし、獣医師や専門家は一致して「与えるべきではない」と強く推奨しています。

この一見矛盾しているように見える状況は、ピーナッツが持つ「リスクの多様性」に起因します。

インターネット上で情報が錯綜するのも、このためです。

一部の獣医師監修サイトでは、「無塩のものを少量であれば大丈夫」といった記述が見られます。

これは、ピーナッツそのものの基本的な成分(毒物ではない)に焦点を当てた、最もリスクが低い「ベストケースシナリオ」を想定した見解です。

つまり、カビ毒などに汚染されていない、完全にクリーンな状態の無塩ピーナッツを、食物アレルギーのない健康な成猫ちゃんが、ほんのひとかけらだけ食べた、という極めて限定的な状況です。

一方で、他の多くの専門機関や獣医師は、より深刻な結果について警告しています。

これには、ピーナッツに付着したカビが産生する「ペニトリウムA」というマイコトキシン(カビ毒)による中毒の可能性が含まれます。この中毒は、痙攣や運動失調などの深刻な神経症状を引き起こし、最悪の場合は死に至る可能性も指摘されています。

飼い主が直面する現実は、このリスクのスペクトラムのどこに位置するかを判断できない、という点にあります。目の前の一粒のピーナッツがカビ毒に汚染されているかどうかは、見た目や匂いでは決してわかりません。

また、自分の愛猫がピーナッツに対してアレルギー反応を起こす体質かどうかも、実際に与えてみるまで不明です。それは、愛猫の体で試すにはあまりにも危険な賭けと言えるでしょう。

したがって、管理できないリスクを冒すよりも、完全に避けることが最も責任ある安全な選択となります。

猫ちゃんにとってピーナッツには栄養的なメリットがほとんどなく、潜在的なデメリットがあまりにも大きいというのが、専門家たちの一致した総合的見解なのです。

猫がピーナッツを食べた場合の深刻な影響…7つの健康リスクとは

猫がピーナッツを食べた場合の深刻な影響…7つの健康リスクとは

ピーナッツを避けるべき理由は、一つではありません。ここでは、猫ちゃんの健康を脅かす可能性のある7つの具体的なリスクを、科学的根拠と共に詳しく解説します。

1. 高脂肪による消化器系への負担と病気の連鎖

ピーナッツの成分の約半分は脂質で構成されています。本来、高タンパク・低脂肪の食事に適応している完全肉食動物である猫ちゃんの消化器系にとって、このような高脂肪の食べ物は大きな負担となります。

この一つの要因が、まるでドミノ倒しのように連鎖的な健康問題を引き起こす可能性があります。

-

最初のドミノ、急性の消化器症状

急激に高脂肪のものを摂取すると、猫ちゃんの繊細な消化器官はそれを処理しきれず、嘔吐、下痢、腹痛といった急性症状を引き起こすことがよくあります。

これは体が「異常なもの」を排出しようとする防御反応でもあります。 -

第二のドミノ、急性膵炎

さらに深刻なケースとして、高脂肪食は消化酵素を分泌する膵臓に過剰な負担をかけ、急性膵炎(すいえん)を引き起こすトリガーとなり得ます。膵炎は激しい腹痛を伴い、食欲不振や嘔吐が続き、入院治療が必要になることもある、命に関わる危険な病気です。

-

最後のドミノ、肥満と慢性疾患

たとえ少量であっても、ピーナッツのような高カロリーな「おやつ」を習慣的に与えることは、肥満の直接的な原因となります。そして、猫ちゃんの肥満は単なる見た目の問題ではありません。

インスリンの効きが悪くなることによる糖尿病、体重増加で関節に負担がかかる関節炎、心臓病、さらには尿路結石などの泌尿器疾患まで、多くの深刻な二次的疾患への入り口となるのです。

このように、「ほんの少しだから」という油断が、将来的な大きな健康問題の種をまくことになりかねません。

2. 窒息と腸閉塞の物理的な危険性

ピーナッツは、その硬さと形状から、猫ちゃんにとって物理的な危険も伴います。

-

窒息のリスク

猫ちゃんは食べ物をよく噛まずに飲み込む習性があります。

ピーナッツを丸呑みしようとすると、その大きさと硬さから喉や食道に詰まらせて窒息する危険性があります。特に好奇心旺盛な子猫や、慌てて食べ物を飲み込む癖のある猫ちゃんでは注意が必要です。 -

殻がもたらす複合的な脅威

ピーナッツの殻はさらに危険です。殻は硬く、消化されないため、体内で鋭い破片となり消化管を通過する際に内部を傷つけたり、腸に詰まって腸閉塞を引き起こす可能性があります。

腸閉塞は、食べ物が通過できなくなり、激しい嘔吐や腹痛を引き起こす緊急事態であり、多くの場合、開腹手術が必要となります。

さらに、土の中で育つピーナッツの殻は、目に見えないカビ(後述するカビ毒の原因)や細菌、残留農薬などが付着している可能性も否定できません。

殻の危険性は、物理的な閉塞リスクだけでなく、生物学的な汚染リスクもはらんでいるのです。

3. アレルギー反応の可能性

人間と同様に、猫ちゃんもピーナッツに対してアレルギー反応を示すことがあります。症状は個体差が大きく、軽度なものから重篤なものまで様々です。

-

皮膚症状

しきりに体を掻く、皮膚の赤み、発疹、目の周りや口元が腫れるなど。 -

消化器症状

アレルギー反応として嘔吐や下痢が起こることもあります。 -

重篤な症状

稀ではありますが、人間で知られるアナフィラキシーショックに陥る可能性もゼロではありません。これは、急激な血圧低下や呼吸困難を引き起こす、命に関わる極めて危険な状態です。

初めてピーナッツを口にした際に、重篤なアレルギー反応が起きる可能性も考慮しなければなりません。

4. 中毒症状を引き起こすカビ毒「ペニトリウムA」

これは最も深刻かつ、飼い主には見抜くことができない潜在的リスクです。一部のナッツ類(ピーナッツを含む)は、特定の種類のカビに汚染されることがあり、そのカビが「ペニトリウムA(Penitrem A)」という強力な神経毒を産生することがあります。

猫ちゃんがこのカビ毒を摂取した場合、以下のような重篤な中毒症状を引き起こす可能性があります。

-

嘔吐、下痢、腹痛

-

震え(振戦)、ふらつき(運動失調)

-

全身性の痙攣発作

-

後ろ足の麻痺

これらの症状は命に関わる可能性があり、この目に見えないリスクこそが、専門家が「安全が保証されていないピーナッツは与えるべきではない」と主張する強力な根拠の一つです。

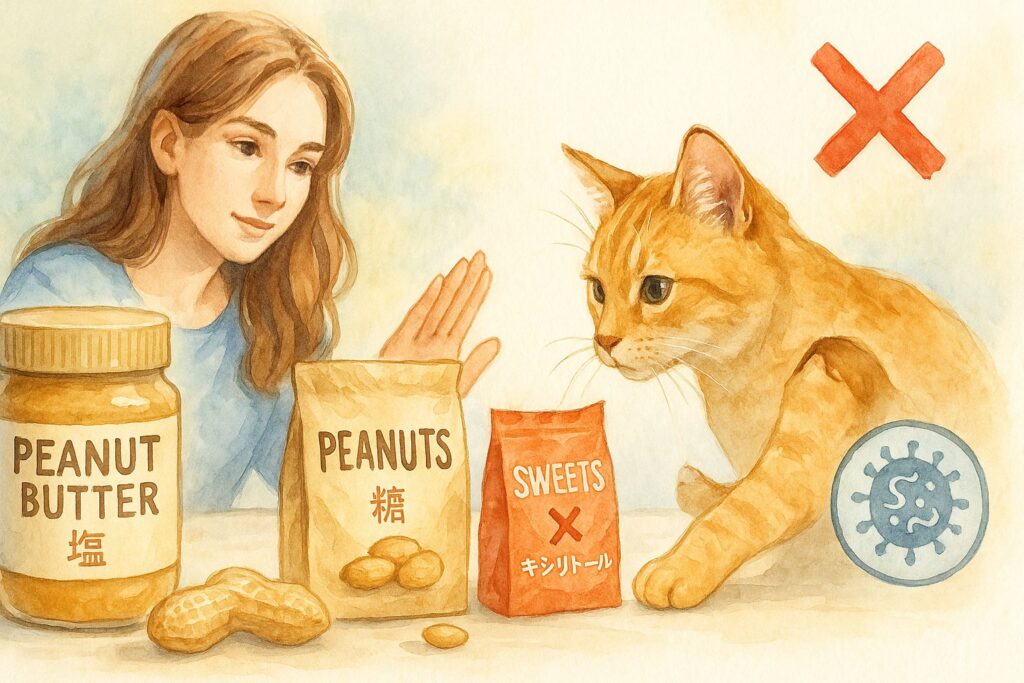

5. 加工品に含まれる塩分・糖分・添加物の危険

多くの飼い主さんが犯しがちな間違いの一つに、「人間用の食べ物のおすそ分け」があります。しかし、猫ちゃんと人間では生理機能が根本的に異なります。特に人間用に加工されたピーナッツ製品は、猫ちゃんにとって非常に危険な化学物質の塊となり得ます。

-

塩味のピーナッツ・バターピー

人間のおつまみ用のピーナッツに含まれる塩分は、猫ちゃんにとっては過剰です。過剰な塩分摂取は、細胞からの脱水を引き起こす急性の中毒(食塩中毒)を招くだけでなく、腎臓に大きな負担をかけ、長期的に腎臓病のリスクを高めます。

-

ピーナッツバター・ピーナッツ菓子

ピーナッツバターや菓子類には、大量の砂糖や油脂が加えられていることが多く、肥満や糖尿病のリスクをさらに高めます。また、製品によっては、猫ちゃんにとって極めて毒性の高い人工甘味料「キシリトール」が含まれている場合があり、これは少量でも血糖値を急激に低下させ、命に関わるため絶対に与えてはいけません。

6. 腎臓への負担

ピーナッツには、リンやカリウムといったミネラルが豊富に含まれています。

これらのミネラルは生命維持に必須ですが、過剰に摂取すると腎臓に負担をかけます。

特に、猫ちゃんは祖先が砂漠地帯出身であるため水をあまり飲まず、濃縮された尿を排泄する体の構造上、加齢とともに腎臓病を発症しやすい動物です。

すでに腎機能が低下している猫ちゃんや、まだ診断されていない潜在的な腎臓病を持つ猫ちゃんにとって、これらのミネラルの過剰摂取は病状を悪化させる引き金になりかねません。

7. 消化不良を引き起こす食物繊維

ピーナッツには食物繊維も多く含まれています。人間にとっては健康に良いとされる食物繊維ですが、短い消化管を持つ肉食動物である猫ちゃんは、植物由来の繊維を大量に消化・吸収するようにはできていません。

そのため、食物繊維の摂りすぎは、かえって消化不良や下痢、便秘の原因となることがあります。

猫がピーナッツを食べた際の潜在的リスク早見表

これまでのリスクをまとめた一覧表です。緊急時に素早く情報を確認したい場合にご活用ください。

| リスク分類 | 具体的な危険性・症状 | 危険度 | 関連キーワード |

|

高脂肪による影響 |

嘔吐、下痢、消化不良、急性膵炎、肥満、糖尿病、心臓病 |

中〜高 |

消化不良, 膵炎, 肥満 |

|

物理的な危険 |

窒息、食道・消化管の損傷、腸閉塞(特に殻) |

高〜致命的 |

窒息, 腸閉塞 |

|

アレルギー |

皮膚のかゆみ・赤み、嘔吐、下痢、呼吸困難(アナフィラキシー) |

低〜致命的 |

アレルギー, 呼吸困難 |

|

中毒の可能性 |

震え、痙攣、運動失調(ペニトリウムA)、嘔吐、腹痛 |

高〜致命的 |

ペニトリウムA, 中毒, 痙攣 |

|

加工品のリスク |

塩分中毒、腎臓への負担、糖分過多、キシリトール中毒 |

中〜高 |

塩分, 糖分, 腎臓病 |

なぜピーナッツは危険なのか?獣医師や専門機関が示す「根拠」

なぜピーナッツは危険なのか?獣医師や専門機関が示す「根拠」

飼い主さんが最も知りたいのは、「なぜ危険なのか」という具体的な根拠でしょう。ここでは、獣医師や専門機関の見解を、情報源と共に明確に示します。

-

【根拠1】 獣医師は「脂質・アレルギー・加工品」のリスクを指摘

ペットの情報サイト「PETOKOTO」で監修を行う獣医師の佐藤貴紀先生は、ナッツ類全般について「猫ちゃんにとってオススメできる食べ物ではありません」と明言しています。ピーナッツについては、無塩のものであっても脂質が多く、アレルギー成分も含むため、できるだけ食べさせないようにと推奨。さらに、ピーナッツバターやピーナッツパンといった加工品は、糖分や塩分が多く含まれるため、絶対に与えてはいけないと強く警告しています。(根拠ソース: PETOKOTO – 【獣医師執筆】猫はナッツを食べても大丈夫? 脂質が多く消化器系に負担をかける可能性)

-

【根拠2】 獣医師は「全てのナッツ類」を避けるべきと提言

「ねこのきもち獣医師相談室」の岡本りさ先生は、クルミ、アーモンド、ピーナッツなどを含め、「どの種類のナッツも猫ちゃんに与えないほうがよい」と述べています。その主な理由として、脂質が多く消化不良を起こすおそれを挙げています。この見解は、特定のナッツだけでなく、ナッツ類全般に共通するリスクを考慮した、包括的で安全性を重視した提言です。

(根拠ソース: ねこのきもちWEB MAGAZINE – 猫にナッツ類を与えるのはNG!食べてしまったときの対処法とは) -

【根拠3】 専門機関は「中毒症状」の危険性を示唆

SBIいきいき少額短期保険(旧SBIプリズム少短)などのペット保険会社や専門情報サイトは、ナッツ類に付着する可能性のあるカビ毒「ペニトリウムA」による中毒リスクについて言及しています。

この毒素によって引き起こされる症状として、嘔吐、下痢、腹痛、痙攣などが挙げられており、猫ちゃんの命に関わる危険性があることを示唆しています。

これは、飼い主が視覚的に判断できないリスクであり、予防の重要性を物語っています。

(根拠ソース: SBIいきいき少額短期保険株式会社 – 猫が食べてはいけないものとは?獣医師が危険な食べ物や対処法を解説)

もし猫がピーナッツを食べてしまったら?飼い主ができる正しい対策

もし猫がピーナッツを食べてしまったら?飼い主ができる正しい対策

実際に愛猫がピーナッツを食べてしまったら、パニックにならず、冷静に行動することが重要です。飼い主が落ち着くことが、猫ちゃんをさらに不安にさせないための第一歩です。以下のステップに従って、落ち着いて対処してください。

【Step1】 まずは落ち着いて状況を確認する

獣医師に連絡する前に、できるだけ正確な情報を集めましょう。

-

何を (What)

食べたピーナッツの種類は?(無塩か、味付きか、バターピーか?ピーナッツバターなどの加工品か?殻は食べた可能性があるか?) -

どれだけ (How Much)

食べた量は?(ひとかけらか、一粒か、それ以上か?) -

いつ (When)

いつ食べたか?(たった今か、数時間前か、不明か?) -

猫ちゃんの状態 (Cat’s Condition)

様子は普段と変わりないか?嘔吐や下痢、元気消失、よだれ、呼吸の変化など、何らかの症状は出ているか?

【Step2】 少量・無塩・無症状なら「慎重に経過観察」

もし食べたものが「無塩のピーナッツ」で、「ごく少量(ひとかけら程度)」であり、猫ちゃんの様子に「全く異常がない」場合は、慌てて病院に駆け込む前に、まずは慎重に様子を見るという選択肢があります。

獣医師の岡本先生も、少量(ひと口程度)で元気や食欲があれば、まずは経過観察で大丈夫としています。

ただし、「経過観察=放置」ではありません。最低でも12〜24時間は、嘔吐や下痢がないか、排泄はいつも通りか、食欲や元気は落ちていないかなど、注意深く見守ってください。

観察すべき症状リスト

嘔吐、下痢、食欲不振、元気がない、呼吸の変化(速い、苦しそう)、体を過剰にかく、ふらつき、震えなど。

これらの症状が少しでも見られた場合は、迷わずStep 3に進んでください。

【Step3】 すぐに動物病院へ連絡すべきケース

以下のいずれかに当てはまる場合は、経過観察をせず、直ちに動物病院へ連絡してください。

-

食べた量が多い、または不明な場合

-

味付きのピーナッツや加工品(バターピー、ピーナッツバター、菓子など)を食べた場合

-

殻ごと食べた可能性がある場合

-

嘔吐、下痢、痙攣など、すでに何らかの異常な症状が見られる場合

-

食べた猫ちゃんが子猫や老猫、または持病(特に腎臓病や膵炎の既往歴)のある場合

-

飼い主さんが少しでも「おかしいな」と感じる、不安な場合

夜間や休診日の場合は、慌てずに夜間救急動物病院に連絡しましょう。事前に地域の救急病院の連絡先を控えておくと安心です。

【Step4】 獣医師に伝えるべき情報と準備

動物病院に電話する際は、Step 1で確認した「何を、どれだけ、いつ」という情報を正確に伝えてください。

可能であれば、猫ちゃんが食べたピーナッツのパッケージを持参すると、獣医師が成分(塩分、糖分、添加物など)を正確に把握でき、より的確な診断と治療につながります。病院では、必要に応じて催吐処置(吐かせる処置)や、毒素を吸着する活性炭の投与、点滴などが行われることがあります。

【重要】 自己判断で吐かせようとしないでください。

インターネット上には塩水などを飲ませて吐かせる方法が紹介されていることがありますが、これは非常に危険です。塩分の過剰摂取による食塩中毒や、吐かせたものを気管に詰まらせる誤嚥性肺炎を引き起こすリスクがあり、状態をさらに悪化させる可能性があります。治療は必ず専門家である獣医師の指示に従ってください。

「うちの猫はピーナッツを食べたけど…」飼い主たちの体験談

「うちの猫はピーナッツを食べたけど…」飼い主たちの体験談

専門家の意見だけでなく、他の飼い主の経験も参考になります。ただし、これらの体験談は「うちの子は大丈夫だったから平気」という安易な結論ではなく、リスクの現実と予測不可能性を理解するために役立ててください。

【体験談1】 個体差と危険性の実例

海外の掲示板Redditには、ピーナッツが好きな2匹の子猫を飼っているという飼い主の投稿があります。

それによると、「6ヶ月齢の子は問題なく食べているように見えたが、2ヶ月齢の子はいつもより少し多くピーナッツを食べた後、嘔吐と食欲不振で48時間も苦しんだ」とのことです。

この体験談は、猫ちゃんの健康状態、年齢、体格、そして個々の体質によって、同じ食べ物でも反応が全く異なることを明確に示しています。

ある猫ちゃんにとって「大丈夫」だったものが、別の猫ちゃん、特に体の小さい子猫にとっては深刻な体調不良の原因になり得るという、重要な教訓です。

【体験談2】 加工品を食べてしまったケース

日本の掲示板でも、「うちの猫ちゃんがバターピーを一袋盗み食いしてしまった」という飼い主の心配する書き込みが見られます。

これは、飼い主が意図せずとも、猫ちゃんが人間用のスナックを盗み食いしてしまうという、非常に一般的な事故のシナリオです。

塩分や脂肪分が凝縮された加工品は、無塩のピーナッツよりもはるかにリスクが高く、このような事故を防ぐための食品管理の重要性を物語っています。

これらの体験談は、すべての猫ちゃんが同じ反応を示すわけではないこと、そして事故は予期せぬ時に起こるという現実を浮き彫りにしています。

愛猫の健康のために、ピーナッツは避けるのが賢明

愛猫の健康のために、ピーナッツは避けるのが賢明

この記事を通じて、猫ちゃんとピーナッツの関係について多角的に解説してきました。最後に、重要なポイントを改めてまとめます。

-

リスクの要約

ピーナッツは猫ちゃんにとって、高脂肪による消化器疾患(下痢、嘔吐、膵炎)や肥満、窒息や腸閉塞といった物理的危険、アレルギー、そして目に見えないカビ毒による中毒など、数多くの無視できないリスクをはらんでいます。 -

最終的な結論

猫ちゃんにとってピーナッツは、栄養的なメリットが皆無である一方で、健康を害するデメリットが非常に多い食べ物です。したがって、最も賢明で愛情ある選択は「完全に避ける」ことです。

最善の「対策」は、事故が起こる前の「予防」に他なりません。愛猫の健康と安全を守るため、ピーナッツを含む人間用の食べ物は、必ず猫ちゃんの手の届かない場所に厳重に保管してください。

そして、愛猫におやつを与える際は、猫ちゃんのために特別に作られた、安全性が確認されている製品を選びましょう。

万が一、愛猫がピーナッツを食べてしまっても、もうあなたは一人でパニックになる必要はありません。

このガイドを参考に、落ち着いて状況を把握し、適切なステップを踏んでください。

正しい知識こそが、言葉を話せない愛する家族の一員、あなたの猫ちゃんを守る最大の力となるのです。