愛猫の体を撫でたとき、ごっそりと毛が抜けたり、部屋の隅に毛の塊を見つけたり、あるいは猫ちゃん自身が抜け毛を食べている姿を目にしたりすると、多くの飼主様は不安になりますよね。

その心配は、ごく自然なことですよ。この記事は、猫ちゃんの医療を専門とする獣医師として、飼主様が抱えるそうした不安を解消し、正しい知識と具体的な対策をお伝えするために書きました。

猫ちゃんの抜け毛が「束で抜ける」原因、そして「抜け毛を食べる」行動の背景にあるものを、科学的な根拠とこれまでの経験から、じっくり解説していきますね。

この記事を読み終える頃には、何が普通で何が心配なサインなのかを判断し、愛猫のために今すぐできること、そして獣医師に相談すべきタイミングが、きっと明確にわかるようになると思います。

猫の抜け毛が束で抜ける…生理現象か、危険な病気のサインか

猫の抜け毛が束で抜ける…生理現象か、危険な病気のサインか

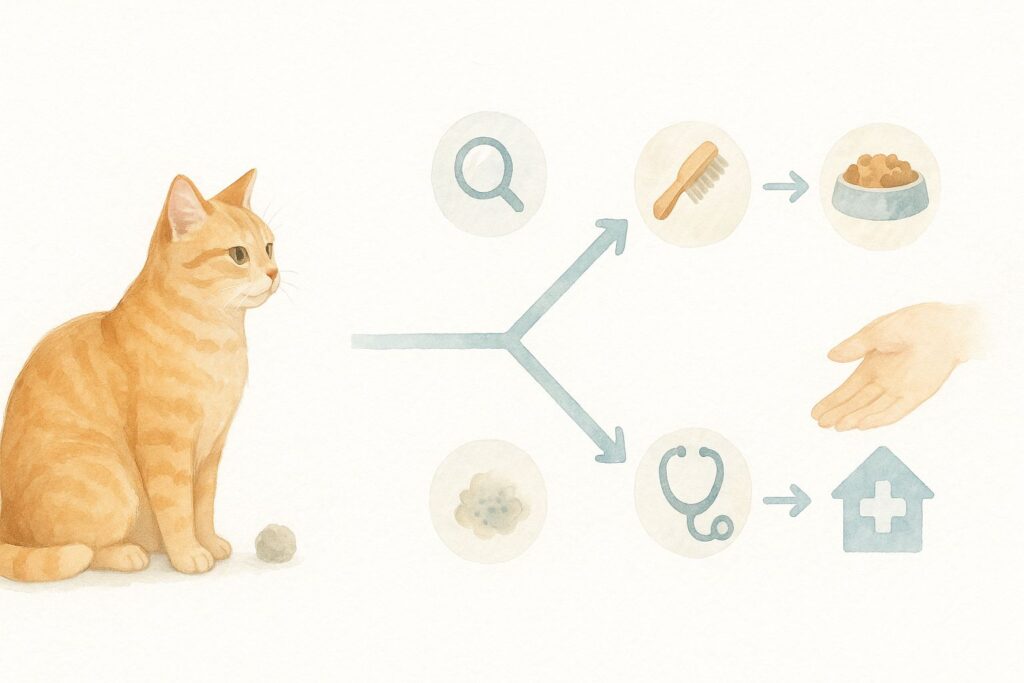

猫ちゃんの抜け毛は日常的なことですが、その抜け方によっては注意が必要ですよ。

季節の変わり目に起こる自然な「換毛期」と、病気が原因で起こる「異常な脱毛」には、はっきりとした違いがあります。

正常な「換毛期」と異常な「脱毛」の見分け方

猫ちゃんには、体温調節のために年に2回、春と秋に毛が生え変わる「換毛期」があります。

この時期には、普段の10倍以上の毛が抜けることもあり、ブラッシングをすると驚くほどの量の毛が取れるのは、ごく自然なことです。

でも、以下の「危険信号チェックリスト」に当てはまる場合は、単なる換毛期ではなく、病的な脱毛かもしれません。

これらのサインを見つけたら、なるべく早く動物病院で診てもらうことを強くおすすめします。

【危険信号チェックリスト】

-

地肌が見えるほどのハゲ(脱毛斑)がある

-

円形に毛が抜けている箇所がある

-

脱毛部分の皮膚が赤い、発疹がある、かさぶたができている

-

体を頻繁に掻いたり、同じ場所を執拗に舐めたり噛んだりしている

-

大量のフケが出ている

-

春や秋の換毛期以外の時期に、抜け毛が急に増えた

-

元気がない、食欲がない、嘔吐するなど、脱毛以外の症状も見られる

抜け毛が束で抜ける医学的根拠…考えられる原因と専門家の知見

抜け毛が束で抜ける医学的根拠

異常な脱毛の背景には、様々な医学的な原因が隠れています。ここでは、実際の診察でよく見られる主な原因を、症状や治療法とあわせて解説しますね。

1. アレルギー・皮膚炎

人間と同じように、猫ちゃんもアレルギーによって皮膚に強いかゆみや炎症を起こし、その結果毛が抜けてしまうことがあります。

-

ノミアレルギー性皮膚炎

ノミの唾液に対するアレルギー反応です。特に首や背中から尻尾の付け根にかけて激しいかゆみが出て、猫ちゃんが掻きむしることで脱毛や赤いブツブツ(粟粒性皮膚炎)ができます。

治療には、まずノミの駆除・予防が不可欠で、かゆみを抑えるためのお薬が処方されることがあります。 -

食物アレルギー

特定の食べ物(タンパク質など)が原因となって、皮膚のかゆみや発疹、脱毛を引き起こします。

原因の食べ物を見つけるためのテストをして、アレルギーの原因にならないフードに切り替える食事療法が治療の中心になります。 -

アトピー性皮膚炎

ハウスダストや花粉など、身の回りのものに対する過剰な免疫反応です。ずっと続くかゆみのせいで、毛が抜けてしまいます。

治療は、お薬や薬用シャンプーでのスキンケア、食事療法などを組み合わせて、長く付き合っていくことになります。

2. 感染症 細菌や真菌(カビ)が皮膚で異常に増えてしまうことで、脱毛を引き起こします。

-

皮膚糸状菌症(猫カビ)

「猫カビ」とも呼ばれる真菌の感染症で、顔の周りや耳、手足などに円形のハゲができるのが特徴です。

フケを伴うこともあります。この病気は人にもうつることがあるので、特に注意が必要です。

治療には、カビに効く飲み薬や塗り薬、薬用シャンプーが使われます。 -

膿皮症

いつも皮膚にいる菌が、皮膚のバリア機能が弱ったときなどに異常に増えて起こります。

かゆみを伴う小さな膿のぶつぶつができて、それが破れることで毛が抜けてしまいます。

抗生物質や消毒薬用のシャンプーで治療していきます。

3. 外部寄生虫 皮膚に寄生するダニなどが原因で、激しいかゆみと脱毛が起こります。

-

疥癬(かいせん)

ヒゼンダニというとても小さなダニが皮膚にトンネルを掘って寄生する病気です。

我慢できないほどの激しいかゆみが特徴で、特に耳のふちや顔、肘などにフケや厚いかさぶたを伴う脱毛が見られます。

この病気も人にもうつることがあり、感染力が強いです。治療にはダニを駆除するお薬が必要になります。

4. 心因性・行動性の問題 体の病気ではなく、ストレスが原因で毛が抜けてしまうこともあります。

-

心因性脱毛症

引っ越しや新しいペットが家族になった、飼主さんとの時間が足りないなど、強いストレスを感じた猫ちゃんが、不安を紛らわすために同じ場所をしつこく舐め続ける(過剰グルーミング)ことでなってしまうことがあります。

舐めやすいお腹や内股、脇腹などが、まるで毛を刈ったように左右対称に脱毛するのが特徴です。皮膚そのものに異常はないことが多いです。

治療の基本は、ストレスの原因を見つけて、取り除いてあげること。

遊ぶ時間を増やしたり、隠れられる場所を用意したり、環境を良くしてあげることが大切です。

場合によっては、気持ちを落ち着かせるお薬が処方されることもありますね。

5. その他の病気

脱毛は、皮膚だけの問題とは限りません。

猫ニキビ(猫ざそう)のように顎の下に黒いブツブツができて毛が抜けたり、甲状腺の病気などのホルモン異常や、内臓の病気、さらには癌といった深刻な病気のサインとして現れることもあります。

脱毛の背景には、このように色々な原因が考えられます。

自分で判断するのはとても危険なので、根本的な原因を見つけるためには、獣医師による専門的な診断が欠かせません。

「猫の抜け毛が束で抜ける」原因別早見表

|

病名 |

主な症状 |

好発部位 |

人への感染リスク |

獣医学的アプローチ |

|---|---|---|---|---|

|

ノミアレルギー性皮膚炎 |

激しいかゆみ、赤い発疹、脱毛、かさぶた |

首、背中、腰、尻尾の付け根 |

低い(ノミが人を刺すことはある) |

ノミの駆除・予防、抗炎症薬、抗生物質 |

|

皮膚糸状菌症(猫カビ) |

円形の脱毛、フケ、赤み |

顔、耳、四肢 |

あり(人獣共通感染症) |

抗真菌薬(内服・外用)、薬用シャンプー |

|

疥癬(かいせん) |

極めて激しいかゆみ、厚いかさぶた、フケ、脱毛 |

耳のふち、顔、頭、肘 |

あり(人獣共通感染症) |

駆虫薬の投与 |

|

心因性脱毛症 |

舐め壊しによる左右対称性の脱毛、皮膚自体に異常は少ない |

腹部、内股、脇腹など口が届く範囲 |

なし |

ストレス原因の特定と除去、環境改善、薬物療法 |

|

食物アレルギー |

かゆみ、発疹、脱毛、時に消化器症状 |

顔、耳、首、全身 |

なし |

除去食試験、アレルゲン除去食への変更 |

猫が抜け毛を食べる…グルーミング、愛情表現、それとも病気のサイン?

猫が抜け毛を食べる…グルーミング、愛情表現、それとも病気のサイン?

猫ちゃんが自分の毛を食べる行動は、その多くが普通のグルーミング(毛づくろい)の一部です。

でも、その行動がちょっとやりすぎな場合は、注意が必要なサインかもしれません。

正常な毛づくろいと危険な「異食症」の境界線

猫ちゃんはとてもきれい好きで、起きている時間の多くを毛づくろいに使います。

猫ちゃんの舌はザラザラした突起で覆われていて、これがブラシの役割をして抜け毛を絡め取ってくれるんです。

この時に、ある程度の毛を飲み込んでしまうのは、仕方のない自然なことです。

また、猫ちゃんが飼主さんの髪の毛を舐めるのは、仲間同士でする毛づくろいの延長で、愛情表現の一種だと考えられています。

でも、落ちている毛玉をわざわざ探して食べたり、自分の毛を引き抜いて食べたり、毛布やビニールなど毛以外のものまで口にしたりする場合、それは「異食症(いしょくしょう)」と呼ばれる行動の問題かもしれません。これは単なる癖ではなく、ケアが必要なサインです。

なぜ猫は抜け毛を食べるのか?異食症の根本原因と専門家の見解

異食症の原因は一つではなく、いくつかの要因が複雑に絡み合っていることが多いんですよ。

-

心理的・行動的要因

-

早期離乳

母猫ちゃんから早くに離された子猫ちゃんは、おっぱいを吸う行動の代わりに、毛布などを吸ったりしゃぶったりすることがあります。これがエスカレートして、食べてしまう異食症に発展してしまうことがあります。 -

ストレスや退屈

猫ちゃんは環境の変化に敏感です。引っ越し、家族が増えた、お留守番の時間が長くなったなどがストレスになり、不安を和らげるために、毛などを食べてしまうことがあります。また、遊びや刺激が足りないと、退屈しのぎに手近なものを口にしてしまうこともあるんです。

-

-

医学的・栄養的要因

-

栄養不足

食事から特定の栄養が十分に摂れていない場合、栄養のないものを食べて不足分を補おうとすることがあるようです。 -

基礎疾患

胃腸の病気や甲状腺の病気、貧血、さらには脳腫瘍などの病気が、食べる行動に異常を起こさせ、異食症を引き起こす可能性も考えられます。

-

異食症が疑われる場合は、まず血液検査など全身の健康チェックを受けて、体の病気が隠れていないかを確認することがとても大切です。その上で、行動面でのアプローチを考えていく必要があります。

抜け毛を食べる行動の先に待つ、命に関わる緊急事態

抜け毛を食べる行動の先に待つ、命に関わる緊急事態

「毛玉を吐くのは猫ちゃんの生理現象」と軽く考えられがちですが、その裏には、時に命を脅かす危険な状態が静かに進んでいるリスクが隠れています。

グルーミングで飲み込んだ少しの毛は問題ありませんが、その量が多くなりすぎると、大変なことを引き起こすことがあるんです。

「毛球症」のメカニズム…症状と標準的な獣医療

グルーミングで飲み込まれた毛は消化されず、胃の中に溜まっていきます。

普通はウンチと一緒に出るか、ある程度の大きさになると吐いて体の外に出されます。

この吐き出された毛の塊が「毛玉(ヘアボール)」です。

毛球症の典型的な症状

-

嘔吐

毛玉そのもの、あるいは毛玉を吐き出そうとして胃液やフードを吐く。 -

咳のような仕草

吐き出そうとして「ケホケホ」と咳き込むような動きをする。 -

食欲不振・便秘

胃の中に毛玉があって気持ち悪く、食欲が落ちたり、便秘気味になったりする。

症状が軽い場合は、毛玉ケア用のサプリメントを使ったり、食物繊維がたくさん入ったごはんに切り替えたりして、毛玉が出るのを助ける治療が行われます。

毛球症が「腸閉塞」に発展する時…命を脅かす緊急事態のサイン

一番怖いのは、胃の中でできた毛玉が大きくなりすぎて吐き出せず、腸に流れて詰まってしまう「腸閉塞(ちょうへいそく)」です。

腸閉塞は、食べ物の通り道が完全に塞がれてしまうため、一刻を争う緊急事態です。

この状態は、単なる毛球症とは全く違い、とても危険な状態へと静かに、でもあっという間に進んでしまいます。

最初は「ちょっと食欲がないかな」「時々吐くな」くらいかもしれませんが、一度完全に詰まってしまうと、猫ちゃんの状態は急激に悪くなります。実際の診察でも、前日まで元気だった猫ちゃんが、翌日にはぐったりして病院に運ばれ、緊急手術になるケースは少なくありません。

【緊急事態!すぐに動物病院へ連絡すべき腸閉塞のサイン】

-

頻繁で激しい嘔吐

食べたものだけでなく、水を飲んだだけでも吐いてしまう。何度も吐こうとするけど何も出ない。ある猫ちゃんは、1日に20回以上も吐いたという報告もあります。 -

完全な食欲廃絶

大好物を見せても全く興味を示さない。 -

極度の元気消失

ぐったりして動かない、暗い場所に隠れて出てこない。 -

腹痛のサイン

お腹を触られるのを嫌がる、体を丸めてうずくまる、鳴き声をあげる。 -

排便がない

1日以上、ウンチが全く出ていない。

腸が詰まると、その部分の血の流れが止まり、腸の組織が死んでしまいます(腸壊死)。

さらに時間が経つと、死んだ腸に穴が開き(腸穿孔)、ウンチなどがお腹の中に漏れ出して激しい感染症(腹膜炎)を引き起こします。

腹膜炎からショック状態に陥ると、命を助けるのはとても難しくなります。

実際に、おもちゃのネズミやビニールの切れ端、飼主さんの髪の毛などが毛玉と絡み合って腸閉塞を引き起こし、緊急手術になった例はたくさん報告されています。

これらの話は、日常に潜む危険と、症状が出た時にいかに早く判断することが大切かを教えてくれます。

獣医師が教える総合対策プラン…予防と管理で愛猫を守る

獣医師が教える総合対策プラン…予防と管理で愛猫を守る

愛猫を毛球症や腸閉塞といった大変な事態から守るためには、日々の予防ケアが何よりも大切です。ここでは、獣医師の視点から効果的な3つのアプローチをご紹介しますね。

1. 積極的なグルーミングケア(こまめなブラッシング)

猫ちゃんが飲み込む毛の量を物理的に減らす、一番効果的な方法は、飼主さんによる定期的なブラッシングです。

-

ブラッシングの頻度

-

長毛種

毛が絡まりやすく毛玉もできやすいので、毎日してあげるのが理想的ですね。 -

短毛種

週に2〜3回が目安ですが、換毛期は毎日してあげるといいですよ。

-

-

正しいブラッシング方法

-

道具の準備

長毛種の猫ちゃんにはピンブラシやスリッカーブラシ、コームを、短毛種の猫ちゃんにはラバーブラシや獣毛ブラシを用意しましょう。 -

毛並みに沿って優しく

猫ちゃんの皮膚はデリケートなので、力を入れすぎず、必ず毛の流れに沿ってブラシを動かしてください。背中は頭から尻尾へ、お腹は胸からお尻へととかしてあげましょう。 -

全身をケア

背中やお腹だけでなく、毛玉ができやすい耳の後ろ、脇の下、内股なども忘れずにとかしてあげましょう。 -

ポジティブな体験に

猫ちゃんがリラックスしている時に行い、「気持ちいいね」などと優しく声をかけながら、おやつをご褒美にあげるなどして、ブラッシングを楽しい時間にしてあげてくださいね。

猫ちゃんが嫌がるサイン(耳を伏せる、しっぽを振るなど)を見せたら、無理強いせず短時間で切り上げることが大切です。

-

2. 戦略的な栄養管理(毛玉ケアフードとサプリメント)

食事内容を工夫することで、体内に入った毛の排出をサポートしてあげられます。

-

毛玉ケアフードの仕組み

これらのフードは、食物繊維が豊富に含まれているのが特徴です。

特に、オオバコ(サイリウム)のような水に溶ける食物繊維と、セルロースなどの溶けない食物繊維がバランス良く配合されており、これらが消化管の中で毛を絡め取り、ウンチのかさを増やしてスムーズな排出を促してくれます。

ある製品では、14日間与え続けるとウンチと一緒に出る毛の量が約2倍になったというデータもあるんですよ。 -

その他の有効成分

皮膚や被毛の健康をサポートするオメガ3&6脂肪酸や亜鉛などが含まれているフードもおすすめです。

健康な毛は抜けにくくなるため、根本的な抜け毛対策にも繋がります。 -

サプリメントの活用

ラキサトーンなどの毛玉除去剤は、潤滑油のような成分でウンチの滑りを良くし、毛玉の排出を助けてくれます。 -

注意点

食物繊維の多いごはんは、猫ちゃんによってはウンチが緩くなったり、逆に便秘になったりすることもあります。

フードを切り替える際は、1週間ほどかけてゆっくりと行い、愛猫のウンチの状態をよく見てあげてください。

持病がある場合や、どのフードを選べば良いか分からない場合は、必ずかかりつけの獣医師に相談してくださいね。

3. ストレス軽減と環境エンリッチメント

過剰なグルーミングや異食症の背景には、ストレスや退屈が隠れていることが少なくありません。猫ちゃんが心穏やかに、満ち足りた生活を送れる環境を整えることが、根本的な予防に繋がります。

-

遊びによる刺激

猫ちゃんの狩猟本能を満たす遊びを、1回10〜15分、1日に2回以上取り入れてあげましょう。

猫じゃらしなどで獲物の動きを真似して、最後には必ず捕まえさせて達成感を与えてあげることがポイントです。 -

上下運動ができる環境

キャットタワーやキャットウォークを設置して、猫ちゃんが自由に上下運動できる環境を作ってあげましょう。

高い場所は猫ちゃんにとって安心できる隠れ家にもなり、ストレスを減らすことに繋がります。 -

安心できる隠れ家

段ボール箱や猫ちゃん用ベッドなど、猫ちゃんが一人で静かに過ごせる安全な場所を用意してあげてくださいね。 -

知育トイの活用

フードやおやつを入れて、猫ちゃんが頭を使って取り出すタイプのおもちゃは、退屈を紛らわし、心を満たしてあげるのにとても効果的です。 -

安定した生活リズム

猫ちゃんは決まった毎日を好む動物です。

食事や遊びの時間をなるべく一定に保つことで、猫ちゃんの安心感を高めてあげることができます。

飼主たちの体験談…抜け毛と毛玉ケア、闘いの記録

飼主たちの体験談…抜け毛と毛玉ケア、闘いの記録

ここでは、実際に愛猫の抜け毛や毛玉に悩み、対策をしてきた先輩飼主さんたちのリアルな声をご紹介しますね。

これらの体験談は、あなたの悩みが一人だけのものではないこと、そして効果的な解決策があることを教えてくれるはずです。

ブラッシングからフード選びまで…先輩飼主たちのリアルな声

多くの飼主さんが、特に換毛期にはブラッシングの大切さを実感しています。

「ブラッシングをして飲み込む量を減らしている」という声は非常に多く、日々のケアが基本であることがわかりますね。

毛玉ケアフードやサプリメントの効果については、たくさんの成功体験が寄せられています。

-

毛玉ケアフードの効果

-

「フェルトのように固まった毛玉をよく吐いていたのが、これを与えるようになってからはなくなりました」。

-

「吐く頻度は減ったように思いますし、糞の中に毛玉が見えることも多いので、効果あり!」。

-

「数か月後びっくりするくらい毛玉を吐く回数が減り、本当に便で出せているんだと嬉しい驚きです」。

-

「しばらくヘアボールケアを休んでいたら、盛大に毛玉を吐いてしまい慌てて切り替えました。数日後ウンチを割って見てみると、しっかり毛玉が入っていました」。

-

これらの声は、適切なフードが嘔吐を減らし、ウンチから毛玉を出す効果を多くの猫ちゃんで発揮していることを示しています。

-

サプリメント(毛玉除去剤)の効果

-

「便に毛がたくさん混ざるので効果があると思います。好んで舐めてくれてます」。

-

「舐めた翌日か翌々日には、便の中に毛玉がごっそり排出されるのが目視できます」。

-

「与えた翌日はツヤツヤのウンチ、毛も混ざり便通も良さそうに思います」。

-

一方で、すべての猫ちゃんに同じ製品が合うわけではないという現実もあります。

「うちの猫ちゃんはお腹が弱いせいか、こちらの商品を頻回に与えると下痢をしてしまいました」という声もあり、愛猫の体質に合わせて慎重に試す必要がありますね。

これらの体験談は、日々のケアの積み重ねと、愛猫に合った製品を見つけるための試行錯誤が、毛玉問題の解決に繋がることを教えてくれます。

愛猫の健康を守る、観察と予防という愛情

愛猫の健康を守る、観察と予防という愛情

愛猫の抜け毛に関する問題は、多くの飼主様が経験する身近な悩みです。

でも、その背景には、単なる季節の変化から、アレルギー、感染症、ストレス、そして命に関わる腸閉塞まで、様々な要因が隠れている可能性があります。

この記事を通じて、以下の3つの大切なポイントを心に留めていただけたらうれしいです。

-

観察すること

愛猫の普段の様子(抜け毛の量、皮膚の状態、食欲、元気、ウンチ)をよく観察し、「いつもと違う」という小さな変化に気づくことが、病気の早期発見に繋がる最初の、そして一番大切な一歩です。 -

見極めること

正常な換毛期と、動物病院へ行くべき異常な脱毛のサインを正しく見極める知識を持つこと。

特に、頻繁な嘔吐や元気がない様子は、腸閉塞という緊急事態のサインかもしれません。 -

予防すること

日々のブラッシング、愛猫に合った食事管理、そしてストレスのない豊かな生活環境は、多くの問題を未然に防ぐ一番の「お薬」です。

飼主様は、愛猫にとって健康を守る一番の味方です。

あなたの注意深い観察と愛情のこもったケアが、愛猫を深刻な病気から守ってくれます。

そして、少しでも不安や疑問を感じた時には、決して一人で悩まず、私たち獣医師を気軽に頼ってくださいね。

愛猫の健やかな毎日のために、共に一番良い方法を探していくパートナーでありたいと願っています。