「先住猫ちゃんが寂しそうだから、2匹目を迎えたいな」「猫ちゃん同士が仲良く遊ぶ姿を見たい!」—。多頭飼いを考えている飼い主さんの多くが、そんな素敵な光景を夢見ていますよね。

でも、そんな期待とは裏腹に、2匹目の猫ちゃんを迎えたことで「こんなはずじゃなかった…」という現実に直面してしまうケースが、実はとても多いんです。

先住猫ちゃんが新入り猫ちゃんに「シャー!」と威嚇を繰り返して、飼い主さんが「同じ部屋」に入れてあげることすらできず、最終的にどちらかの猫ちゃんを手放さざるを得なくなってしまう…。

あるいは、表面的には静かでも、どちらかがストレスで病気になってしまうこともあります。

この記事は、よくある「体験談」や「コツ」だけをまとめたものではありません。

なぜ2匹目の猫ちゃんの導入は慎重でなくてはならないのか、そして「仲良くなるまで」の正しいステップとは何か。

その一つひとつを、獣医学的知見と動物行動学の「根拠(Evidence)」に基づいて、専門家が優しく、でもしっかりと解説しますね。

読者の皆さんの最終目標はきっと、「2匹の猫ちゃんが同じ部屋で平和に暮らすこと」ですよね。その目標を叶えるために、一番大切な警告を最初にお伝えさせてください。それは、「2匹をいきなり対面させること」なんです。

専門家は、この行動を「絶対にいけません」と強く止めているんですよ。

これは2匹の同居がうまくいかなくなる最大の理由で、もし初対面で喧嘩になってしまい、どちらかが強い恐怖を感じてしまったら、「その後の仲直りはほとんど不可能になってしまう」からなんです。

この記事では、そんな悲しい事態を避けて、科学的に成功する確率を上げるための全ての手順をご紹介しますね。

【専門家の知見】なぜ猫の2匹目は慎重さが求められるの?

なぜ猫の2匹目は慎重さが求められるの?

多くの飼い主さんが「うちの子は温厚だから大丈夫よ」「子猫だからすぐに受け入れてくれるはず」と考えて、対面のステップを急いでしまいがちです。

でも、この「焦り」こそが失敗のもとになってしまうんです。

猫ちゃんという動物の本能と、導入に失敗した時の医学的リスクの「根拠」を理解することが、成功への第一歩になりますよ。

猫が「縄張り」と「ストレス」に弱い動物であることの医学的根拠

猫ちゃんはもともと単独で行動する動物で、自分の「縄張り(テリトリー)」を何よりも大切にしています。

先住猫ちゃんにとって、新しく来た2匹目の猫ちゃんは「かわいい後輩」ではなくて、「大切な縄張りを侵略しに来た知らない相手」なんです。

この「侵略者」の登場は、先住猫ちゃんと新入り猫ちゃんの両方に、とっても強いストレスを与えてしまいます。困ったことに、猫ちゃんはストレスにとても弱い動物なんですよね。

ストレスは心の問題だけじゃありません。猫ちゃんのストレスは、具体的な「病気」として体に現れてしまうことがあるんです。

ストレスをそのままにしておくと、次のような深刻な病気にかかるリスクがぐんと高まってしまいます。

-

泌尿器系の疾患

特発性膀胱炎(血尿や頻尿になってしまいます)など。 -

消化器系の疾患

胃腸炎(吐いてしまったり、下痢や便秘になったりします)。 -

行動異常

脱毛(自分で毛をむしったり、舐めすぎたりしてハゲてしまうんです)、攻撃的になってしまう。

つまり、2匹目を迎えるのに失敗してしまうことは、単に「仲が悪い」というだけでなく、猫ちゃんの健康を大きく損なう「医療問題」なんだという認識がとっても大切なんです。

慎重にステップを進めることは、大切な猫ちゃんたちを病気から守るための「予防医療」でもあるんですよ。

「猫は2歳児と同じ」…動物行動学専門医が語る「叱る」ことの無意味さ

2匹が対面した時、先住猫ちゃんが新入り猫ちゃんに「シャーッ!」と威嚇したり、うなったりすることがありますよね。そんな時、飼い主さんがついとっさに「ダメ!」「シャーしちゃだめ!」と先住猫ちゃんを叱ってしまうことがあります。

でも、動物行動学の専門家は、この行動こそが関係を壊してしまうと警告しているんです。

動物行動学専門医の入交眞巳先生は、「猫ちゃんは2歳児と同じ」「無理強いや叱ることに意味はありません」とおっしゃっています。人間の子どものように「新入り猫ちゃんに優しくしてあげてね」と言い聞かせても、言葉の理屈は通じないんです。

飼い主さんが威嚇した先住猫ちゃんを叱っても、先住猫ちゃんは「威嚇したから叱られたんだ」とは理解できません。猫ちゃんの学習はもっとシンプルなんです。

-

新入り猫ちゃんが視界に入る(A)

-

大好きな飼い主さんが怖い顔で大声を出す(B)

-

結果:「新入り猫ちゃん(A)がいると、嫌なこと(B)が起きるんだ!」

飼い主さんは「仲裁」しているつもりでも、猫ちゃんの学習理論から見ると、先住猫ちゃんに「新入り猫ちゃん=嫌なこと」という最悪の「負のイメージ」を自分で植え付けてしまっていることになるんです。

これが、の言う「修復はほとんど不可能」になってしまう理由なんですね。しつけは叱るのではなくて、「いいことをすればおやつがもらえる」という嬉しい体験で教えてあげるのが鉄則ですよ。

【飼い主の経験談】…専門家が目撃する失敗例

多くの獣医師さんや専門家が見てきた「失敗してしまった飼い主さんの経験談」は、ほとんどの場合、「対面を急ぎすぎてしまった」ことが原因なんです。

専門家は「『いきなり自由に会わせる』ことは『絶対に』いけません。これは2匹の同居がうまくいかない大きな理由です。

いきなり顔を合わせてケンカになってしまったら、その後の仲直りはほとんど不可能になってしまいます」と、そのリスクの大きさを何度も繰り返し伝えています。

2匹目の猫を「同じ部屋」に迎える前の絶対準備リスト

2匹目の猫を「同じ部屋」に迎える前の絶対準備リスト

対面を始める前に、お部屋の環境と猫ちゃんの健康状態を完璧に整えておく必要があります。

ここで手を抜いてしまうと、その後のステップがうまくいかなくなってしまう可能性があるんです。

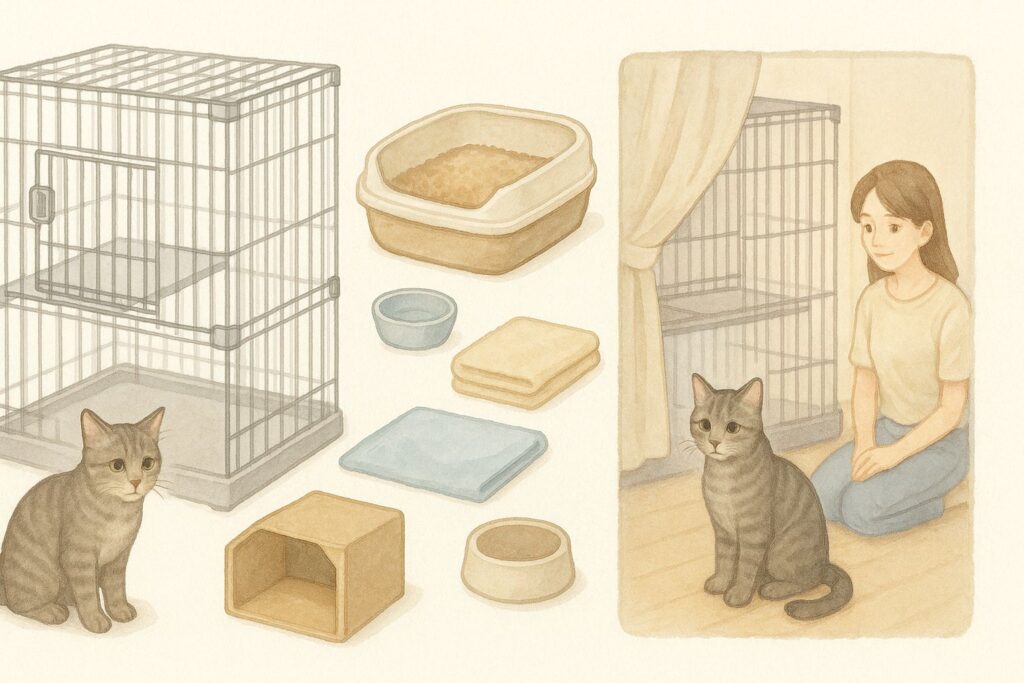

新入り猫専用の「隔離スペース」と「ケージ」が必須な理由

新しく迎える2匹目の猫ちゃんのために、必ず「新しい」専用のグッズを用意してあげてくださいね。先住猫ちゃんのお下がりや共有は絶対にダメですよ。

準備リスト

-

ケージ(2~3段あるといいですね)

-

専用のトイレ

-

専用の食器

-

隔離できるお部屋(スペース)

ここで一番大切なのが「隔離スペース」と「ケージ」なんです。

飼い主さんの中には、新入り猫ちゃんをケージに入れるなんて「可哀想」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

でも、これは「罰」ではないんですよ。

新入り猫ちゃんも、知らない場所と先住猫ちゃんの気配に、とっても「緊張」してストレスを感じています。

ケージは、先住猫ちゃんからの攻撃を防ぐ「盾」であると同時に、新入り猫ちゃんが落ち着いて新しい環境に慣れるための「心の安全地帯(セーフスペース)」になってくれるんです。

ケージの中に隠れられる段ボール箱を入れてあげたり、ケージに布をかけてあげたりして、新入り猫ちゃんのストレスを少しでも減らしてあげることが大切ですよ。

先住猫と2匹目の健康チェックと避妊・去勢の重要性

目に見えない「病気」や「ホルモン」が、対面した時の行動に影響して、うまくいかなくなってしまうケースが実はとても多いんです。

-

健康状態の確認(双方)

新入り猫ちゃんを迎える前に、必ず両方の猫ちゃんを動物病院で診てもらってくださいね。

ワクチンを打っているか、持病はないか、血液検査の結果(特にFIV/FeLVなどのウイルス感染症)を確認しましょう。

もし新入り猫ちゃんが感染症を持っていたら、対面どころか、先住猫ちゃんの命に関わる大変なことになってしまいます。 -

避妊・去勢(双方)

これは猫ちゃんの行動にとって、とっても重要な要素なんです。

特に去勢していない男の子の猫ちゃんは、男性ホルモンの影響で縄張り意識がすごく強くなって、他の猫ちゃん(特に男の子)を攻撃して追い出そうとしてしまいます。飼い主さんがいくら慎重に対面させようとしても、ホルモンによる攻撃性は抑えられません。

大人の猫ちゃんを迎える場合は、両方とも避妊・去勢手術が終わっていることが、一緒に暮らすための前提条件になりますよ。

専門家に聞いた、先住猫と2匹目が「仲良くなるまで」の具体的な3ステップ

専門家に聞いた、先住猫と2匹目が「仲良くなるまで」の具体的な3ステップ

準備がバッチリ整ったら、いよいよ対面スタートです。このプロセスは獣医師さんや専門家も推奨していて、「焦らないこと」が絶対に守ってほしい条件なんです。

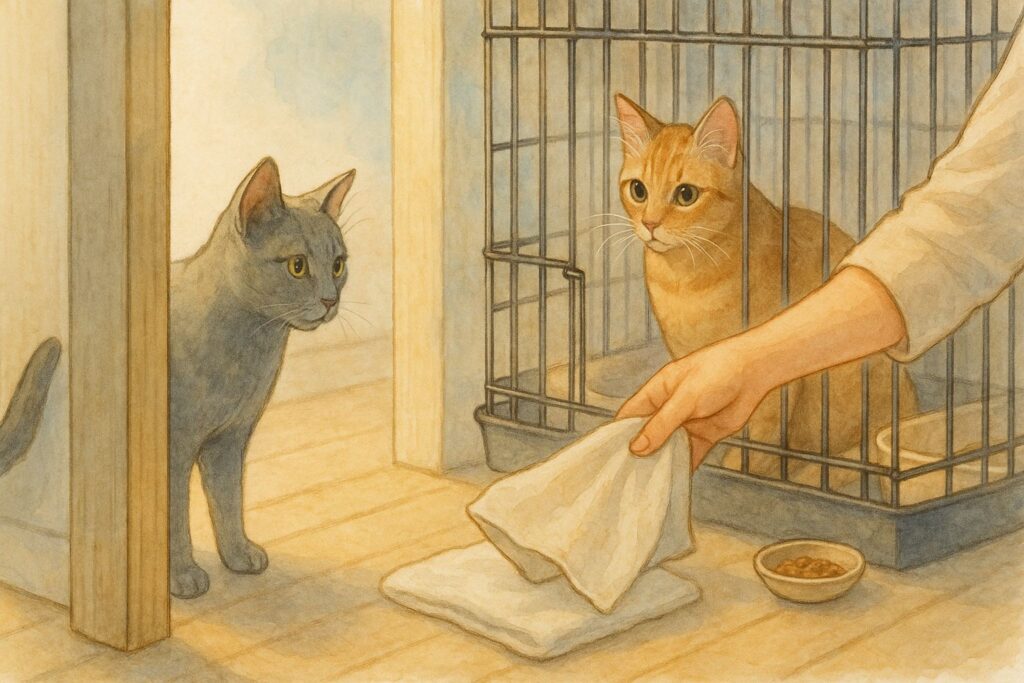

【ステップ1】 完全隔離と「匂い」の交換(~1週間)

新入り猫ちゃんは、用意しておいた「隔離スペース」(別のお部屋)にケージごと入れてあげます。この段階では、先住猫ちゃんと「同じ部屋」に入れるのはもちろんダメですし、姿も見せないようにしてくださいね。

猫ちゃんは「目」で見るよりも先に、「鼻」で匂いを嗅ぐ動物なんです。彼らは匂いで相手が誰かを知り、情報を得ています。この隔離期間中に、飼い主さんがやってあげるべきことは「匂いの交換」です。

-

それぞれの猫ちゃんが使っているタオルやベッド(匂いがついたもの)を用意します。

-

それを交換して、お互いの匂いを嗅がせてあげます。

-

この時、匂いを嗅いだ後におやつをあげるなどして、「この匂いがするといいことがあるな」と思わせてあげましょう。

こうすることで、お互いを「怖い敵」としてではなく、「安全な相手(の匂い)」として先に覚えてもらうことができるんです。これが、次の「実際に会ってみる」ステップのハードルをぐっと下げてくれるんですよ。

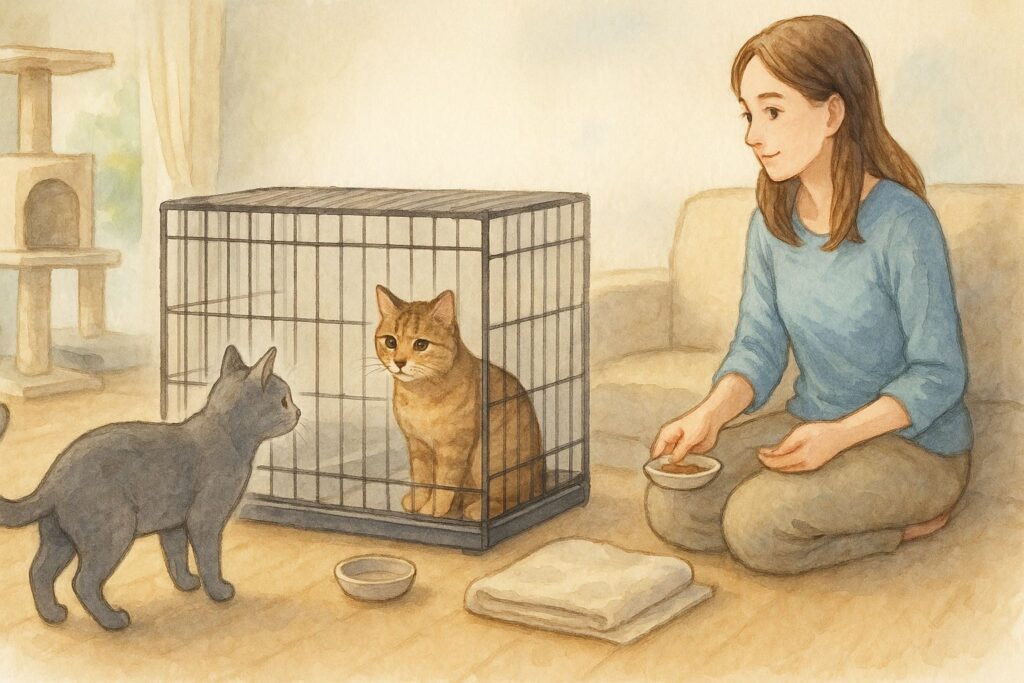

【ステップ2】 ケージ越しの対面(数日~数週間)

ステップ1で、お互いの匂いを嗅いでも激しく威嚇しなくなったら、次のステップに進みましょう。

新入り猫ちゃんをケージに入れたまま、先住猫ちゃんがいるお部屋に連れて行きます。

ここでのルールは「無理に近づけない」ことです。

先住猫ちゃんが自分からケージに近づいていくのを待ちましょう。

もし先住猫ちゃんがすごく警戒したり、威嚇が止まらないようなら、無理をさせずにすぐにステップ1(別室での隔離)に戻してあげてくださいね。

どうして「ケージ越し」が絶対に必要なのでしょうか。

それは、物理的に安全なだけじゃなくて、ここが「猫ちゃんたちが安心して学習できる場所」だからなんです。

-

失敗例(自由に会わせた場合)

先住猫ちゃんが威嚇して、新入り猫ちゃんが逃げる。

→ 先住猫ちゃんは「威嚇すれば敵はいなくなるんだ!」と覚えてしまい、攻撃的な行動がひどくなってしまいます。 -

成功例(ケージ越しの場合)

先住猫ちゃんが威嚇しても、新入り猫ちゃんは(ケージに守られているので)逃げません。

→ 先住猫ちゃんは「あれ?威嚇しても意味がないな」と学習(消去学習)してくれるんです。

このステップの目標は、お互いが「威嚇しても無駄だし、穏やかにしていれば(おやつがもらえるなど)良いことがあるな」と覚えてくれることなんですよ。

【ステップ3】 「同じ部屋」での短時間対面(数週間~数ヶ月)

ステップ2で、ケージ越しに威嚇しなくなって、お互いに鼻を近づけて「鼻チョン」などの挨拶ができるようになったら、いよいよ「同じ部屋」で直接会ってみましょう。

でも、ここでも焦っちゃダメですよ。

-

最初は「短い時間」(数分)から始めます。

-

飼い主さんが必ず見守ってあげて、おやつや遊びで楽しい雰囲気を作ってあげてくださいね。

-

少しでも緊張してきたなと思ったら(耳がイカ耳になったり、尻尾を床にバンバン叩きつけたりしたら)、新入り猫ちゃんをケージに戻して終わりにしましょう。

-

飼い主さんがお留守にする時や寝る時は、必ず新入り猫ちゃんをケージか別のお部屋に戻してあげてくださいね。

「仲良くなるまで」どのくらいかかりますか、とよく聞かれるんですが、専門家は「猫ちゃんの慣れ方には、その子によってかなり差があるんですよ」と答えています。

数日で慣れちゃう子もいれば、数ヶ月かかる子もいるんです。

ここで大切なルールは、「すべてのペースを先住猫ちゃんに合わせてあげる」ということです。

でも「先住猫ちゃんのためにしてあげるべきこと」が強調されているように、これは先住猫ちゃんの縄張りに新入りちゃんがお邪魔する形なんです。

先住猫ちゃんが「もう安全だニャ」と納得するまで、絶対に次のステップに進んではいけませんよ。

2匹目導入のステップ別タイムラインと目標

この少し複雑なプロセスを、見やすく整理したタイムライン(目安)を載せておきますね。

| ステップ | 期間(目安) | やってあげること | 目標(次のステップへ進む合図) | |

|

0. 準備 |

迎える前 |

健康診断、ワクチン、避妊去勢、専用グッズ(ケージ、トイレ等)の準備。 |

万全の健康状態と環境を整えること。 |

|

|

1. 隔離(嗅覚) |

1週間~ |

新入り猫ちゃんは別室でケージ飼育。先住猫ちゃんとは一切会わせない。匂いのついたタオル等を交換する。 |

新入り猫ちゃんが新しい環境に慣れる。お互いの匂いに威嚇しなくなる。 |

|

|

2. 対面(視覚) |

数日~数週間 |

先住猫ちゃんのいる部屋にケージごと移動。先住猫ちゃんが自分から近寄るのを待つ。 |

先住猫ちゃんがケージに近づいても威嚇[^2]しなくなる。鼻チョンなどの挨拶ができるようになる[^1]。 |

|

|

3. 対面(直接) |

数週間~数ヶ月 |

見守りながら短時間(数分)からケージから出してあげる。少しずつ時間を延ばす。 |

威嚇や攻撃がなく、お互いの存在を許せる(気にしなくなる)。 |

|

|

4. 共生 |

3ヶ月~ |

お留守番の時以外は「同じ部屋」で過ごせる。グッズの数は「頭数+1」をキープ。 |

お互いにリラックスして過ごせている。 |

2匹が「同じ部屋」で暮らすための「環境エンリッチメント」戦略

2匹が「同じ部屋」で暮らすための「環境エンリッチメント」戦略

導入がうまくいって、「同じ部屋」で過ごせるようになった後も、平和を「キープ」するためには、工夫したお部屋作り(環境エンリッチメント)が欠かせません。

多頭飼育の鉄則…「頭数+1」ルールの科学的根拠

多頭飼育には、猫ちゃんの生活必需品(リソース)に関する大切な「鉄則」があるんです。それは「頭数+1」ルールです。

トイレ、ご飯、お水、おもちゃ、休憩場所、寝床などは、「最低でも猫ちゃんの数+1個」を用意してあげる必要があるんですよ。特にトイレは、猫ちゃんの健康に直結するとっても大切なものなんです。

どうして「頭数+1」(2匹なら3個)なんでしょう? 「頭数分」(2匹なら2個)じゃダメなんでしょうか。

ダメなんです。なぜなら、猫ちゃんには「資源防衛(リソース・ガーディング)」という本能的な行動があるからなんです。では「気の合わない同居猫ちゃんがいると、トイレを我慢してしまうことがある」と指摘されています。

例えば、猫ちゃんが2匹でトイレが2個の場合を想像してみてください。強い猫ちゃんAが1つのトイレを使った後、もう1つのトイレへ行く道の途中で寝そべっているだけで、弱い猫ちゃんBは実質的にすべてのトイレに行けなくなってしまいますよね。

これがトイレの我慢や、粗相(トイレ以外の場所でしちゃうこと)、そしてさっきお話しした膀胱炎などの病気の原因になってしまうんです。

トイレを3個にして、それらを「違う場所」に置いてあげることで、1匹の猫ちゃんがすべてのトイレを独占できないようにしてあげるんです。これは「公平」にするためじゃなくて、「喧嘩の原因をうまく取り除いてあげる」ための環境作りなんですよ。

「同じ部屋」でも「垂直空間」を利用してパーソナルスペースを確保する

飼い主さんは「同じ部屋」を床の広さ(平面)で考えがちですよね。でも、猫ちゃんは高いところ(垂直)も縄張りとして使う動物なんです。

では、それぞれの猫ちゃんが安心できる「休憩場所」や「隠れ場所」がたくさんあるか確認してあげてね、と書かれています。これは単にベッドを2つ置けばいいってことじゃないんです。

キャットタワーや本棚の上、クローゼットの中など、高低差のある「縦の空間」を充実させてあげることが、多頭飼育のポイントです。

狭いお部屋でも、縦の空間を使えば、猫ちゃん同士は視線を合わせずに(猫ちゃんの世界では目を合わせると緊張しちゃうんです)、お互いのパーソナルスペースを守りながら「同じ部屋」にいられるようになります。

一方が床で、もう一方がタワーの上、という風にすみ分けができるようになるんですよ。

猫2匹の相性が悪い…「仲良くなるまで」待てない場合の対策

2匹の相性が悪い…「仲良くなるまで」待てない場合の対策

この記事を信頼していただくためにも、全てのケースがうまくいくわけではないという現実と、もしそうなってしまった時の専門的な対処法もお伝えしておきますね。

ストレスサインの見極め方(獣医師の知見)

獣医師さんが指摘する猫ちゃんのストレスサイン[^2]には、飼い主さんが気づきにくい「静かなサイン」があるんです。

-

分かりやすいサイン

会わせると攻撃する、うなる、威嚇する。 -

静かなサイン

ご飯を食べられなくなる、トイレを我慢する、毛をむしってしまう(グルーミングしすぎてハゲてしまう)、隠れて出てこない。

飼い主さんは「喧嘩」(攻撃)を一番の問題だと思いがちです。でも、専門家が心配するのは、攻撃されている側の猫ちゃんが「我慢」していることなんです。隠れてご飯やトイレを我慢している猫ちゃんは、膀胱炎や脱水症状、胃腸の不調など、命に関わる深刻な病気のリスクにさらされてしまっているんですよ。

関係が悪化した場合の「再導入(Re-Introduction)」プロセス

もし直接会わせてみた時(ステップ3)に激しい攻撃が起きてしまったら、すぐに2匹を引き離して、お互いの姿が見えないように板や衝立(ついたて)などを置いてあげてください。

これは単なる「クールダウン」ではありません。「再導入」とは、一度できてしまった「あいつは敵だ!」という悪いイメージを消すために、ステップ1(完全隔離)に完全に戻してあげることを意味します。

この「リセット」作業はとっても時間がかかります。数週間から数ヶ月単位で、前よりももっとゆっくりとしたペースでステップをやり直してあげる必要があるんです。

最終手段…生活スペースの完全分離(飼い主の「経験」と「覚悟」)

残念ながら、にもあるように、「どうしてもうまくいかないケース」もあります。

猫ちゃん同士の相性が根本的に合わない場合、無理に一緒に住まわせ続けることは、両方の猫ちゃんに一生続くストレスを与えて、病気[^1]のリスクを高め続けることになってしまいます。

その場合の最善の方法は、「生活スペースを分けてストレスを減らしてあげる」ことです。

動物行動学専門医の入交先生も、「どうしても仲が悪い場合には、別々のお部屋で一生暮らすこともあるという覚悟」が必要だとおっしゃっています。

これは飼い主さんの「失敗」ではありません。

2匹がくっついて寝ることを諦めて、「お互いがストレスなく暮らせること」を最終ゴールに設定し直してあげること。1階と2階で分ける、あるいはお部屋を完全に分けて「家庭内別居」させてあげることは、猫ちゃんの幸せ(QOL)を一番に考えた、とっても誠実で「立派な判断」なんですよ。

猫の2匹目お迎えは「焦らない」ことが最大の秘訣

猫の2匹目お迎えは「焦らない」ことが最大の秘訣

猫ちゃんの2匹目を「同じ部屋」で「仲良くなるまで」育てるプロセスは、人間の都合や期待で進めちゃダメなんです。

それは、猫ちゃん、特に先住猫ちゃんのペースで進めてあげるべき、数ヶ月がかりの長期プロジェクトなんですよ。

成功の鍵は、猫ちゃんの行動学とお部屋の工夫(頭数+1ルールなど)という「科学的根拠」を理解して、猫ちゃんに「無理強い」をしないことです。

この記事でご紹介したステップは、獣医師さんや動物行動学専門医の知見に基づいています。

猫ちゃんには「個体差がある」ことを受け入れて、長期戦を覚悟してあげてくださいね。

そして、飼い主さんにとっての「成功」の意味を少し変えてみてください。

成功とは「2匹がいつも一緒にくっついていること」とは限りません。

本当の成功とは、「2匹が同じ空間で、お互いにリラックスして過ごせていること」なんですよ。

参考文献

[※1]: PETOKOTO – 猫の多頭飼い、2匹目を迎える際の注意点や対面方法

[※2]: ねこのきもち – 先住猫と新入り猫を仲良くさせるには?対面方法や期間、相性が悪い場合の対処法

[※3]: HugQ – 猫の多頭飼い、うまくいくコツは?専門家が解説

[※4]: ともいき – 猫の多頭飼いで喧嘩が絶えない!原因と対策、仲良くさせるコツ

[※5]: Pet Lifestyle – 猫の多頭飼いにおけるトイレ問題!数や置き場所の正解は?