ふと愛猫の顔を見たら、目の上の毛が薄くなっている…。

「もしかして病気だろうか?」「どこか痛いのかな?」と、飼い主さんなら誰でも不安になりますよね。

その心配、とてもよく分かります。猫ちゃんの目の上の脱毛は、多くの飼い主さんが一度は経験する一般的な悩みの一つなんです。

この記事は、獣医療の専門家の監修のもと、猫ちゃんの目の上がはげる原因を徹底的に解説し、飼い主さんが落ち着いて的確に対応できるよう、具体的な情報を提供しますね。

単なる生理現象で心配いらないケースから、注意すべき病気のサインまで、その見分け方と対策を詳しくご紹介していきます。

なぜそのように判断できるのか、獣医師の知見や信頼できる情報源に基づいた「根拠」を明確にしながら、愛猫の健康を守るための知識を深めていきましょうね。

猫の目の上の「はげ」は病気じゃない?正常な毛の薄さとは

猫の目の上の「はげ」は病気じゃない?正常な毛の薄さとは

多くの飼い主さんが「はげ」と心配するその症状、実は猫ちゃんにとってごく自然な生理現象である可能性が高いんです。慌てて動物病院に駆け込む前に、まずは正常なケースについて理解しましょうね。

生理的な毛の薄さ「耳前性脱毛症」とは

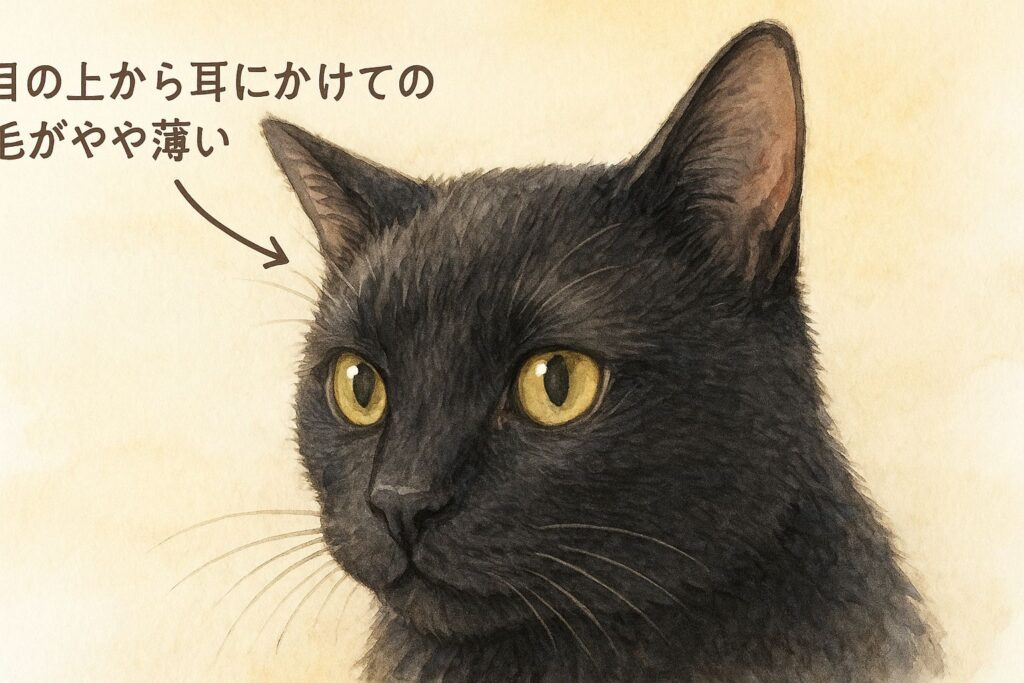

猫ちゃんの目の上から耳にかけての毛が、他の部分より元々薄いことは珍しくないんですよ。

これは「耳前性脱毛症(じぜんせいだつもうしょう)」と呼ばれる生理的な特徴で、病気ではないんです。

すべての猫ちゃんに見られる正常な状態で、人間でいうおでこの生え際の毛が薄いのと似ているんです。

この点について、獣医師は次のように述べていますよ。

【専門家の根拠】

「猫の目の上から耳にかけて毛が薄くなっていることは、特に問題ありません。この部分の毛が薄くない猫もいますが、これは個体差によるものなので特に気にすることはないでしょう」

出典: ねこのきもち獣医師相談室 (https://cat.benesse.ne.jp/withcat/content/?id=70155)

つまり、皮膚に赤みやかゆみがなく、猫ちゃん自身が気にする様子も見られないのであれば、それはその子の個性である可能性が高いんです。

なぜ特定の猫で「はげ」が目立ちやすいのか?

同じ生理的な毛の薄さでも、猫ちゃんの毛色や毛の長さによって目立ちやすさが大きく変わるんです。特に、以下の特徴を持つ猫ちゃんでは、地肌が見えやすくなる傾向があるんですよ。

-

短毛の猫ちゃん

長毛の猫ちゃんと比べて、毛が短いため地肌が透けて見えやすいんです。 -

単色の猫ちゃん(特に黒猫ちゃん)

毛の色と皮膚の色のコントラストがはっきりしているため、毛の薄い部分が際立って見えるんです。特に黒猫ちゃんの場合、黒い毛と比較的白い地肌の対比で「はげている」と認識されやすいんですね。

「うちの子も!」飼い主さんの“勘違い”体験談

初めて猫ちゃんを飼った方や、特に黒猫ちゃんの飼い主さんの中には、この生理的な毛の薄さを病気だと勘違いして、慌てて動物病院へ駆け込んだという経験を持つ方が少なくないんですよ。

ある飼い主さんは、愛猫である黒猫ちゃんの目の上がはげていることに気づき、「皮膚病かもしれない!」とパニックになったそうです。

夏の暑い日にもかかわらず、自転車で汗だくになりながら必死で病院へ向かったそうですよね。

しかし、獣医師の診断は「これはハゲではないですね、元々です」というものだったんです。

獣医師は「猫ちゃんの目の上は毛が薄いものなんですよ」と説明し、飼い主さんは心から安堵したといいます。

このように、飼い主さんの不安を煽る「目の上のはげ」の多くは、心配のいらないケースなんです。

まずは愛猫の様子を冷静に観察し、皮膚の状態や行動に異常がないかを確認することが重要なんですよ。

なぜ?猫の目の上がはげる【要注意】な5つの病的原因

なぜ?猫の目の上がはげる?

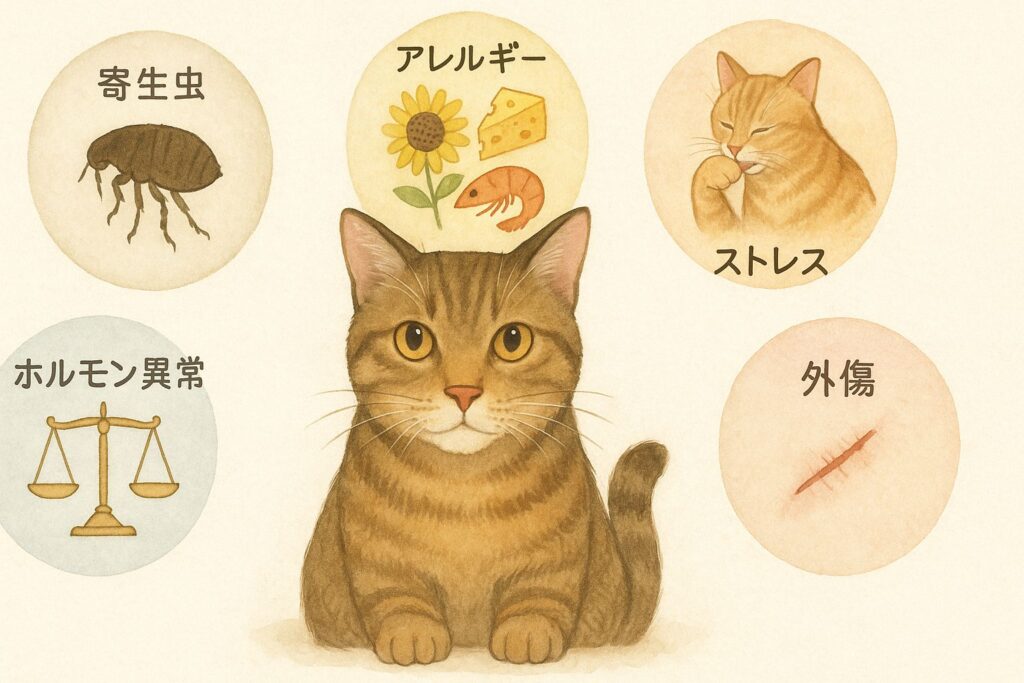

生理的な毛の薄さとは異なり、明らかな皮膚の異常や猫ちゃんの行動の変化を伴う場合は、病気が隠れている可能性がありますよね。ここでは、注意すべき5つの病的な原因を解説しますね。

病院へ行くべきかを見極める最大のポイントは『かゆみ』の有無なんです。

愛猫が患部を気にしているか(掻く、舐めるなど)をまず確認しましょうね。

一般的に、かゆみが強ければ皮膚トラブル(感染症やアレルギー)、かゆみがなければ内臓疾患やホルモンの問題が疑われるんですよ。

1. 皮膚の病気・寄生虫

強いかゆみを引き起こし、猫ちゃんが自ら毛を掻きむしってしまうことで脱毛が起こるんです。

脱毛は病気の直接的な症状ではなく、かゆみによる二次的な結果であることがほとんどなんですよ。

-

寄生虫(ノミ・ダニ)

ノミやヒゼンダニなどが寄生すると、激しいかゆみが生じるんです。特に耳の後ろや顔周りを前足で激しく掻くため、その部分の毛がごっそり抜けてしまうことがあるんですよ。 -

感染症(猫ちゃんカビ・細菌)

皮膚糸状菌症(通称:猫ちゃんカビ)は、円形に毛が抜け、フケやかさぶたを伴うのが特徴なんです。細菌感染(毛包炎など)でも、皮膚に炎症が起きて脱毛することがあるんです。

2. アレルギー反応

アレルギーもまた、激しいかゆみを引き起こす主要な原因なんです。

アレルゲン(アレルギーの原因物質)に反応して皮膚が炎症を起こし、猫ちゃんはかゆみに耐えられず掻き壊してしまうんですよ。

-

ノミアレルギー性皮膚炎

最も一般的な猫ちゃんのアレルギーなんです。ノミの唾液に対してアレルギー反応を起こし、たった一匹のノミに刺されただけでも全身に強いかゆみが生じるんですよ。 -

食物アレルギー

特定の食べ物(主にタンパク質)に対して免疫系が過剰反応し、特に顔や首周りに強いかゆみが出やすいとされているんです。 -

アトピー性皮膚炎

ハウスダスト、花粉、カビなど、環境中のアレルゲンが原因で起こるんです。

3. ストレス・心因性脱毛

猫ちゃんは繊細な動物ですが、『ストレスだろう』と安易に判断するのは危険なんですよ。

実際には皮膚のかゆみや痛みを紛らわすために過剰に舐めているケース(心因性脱毛)が非常に多いからなんです。まずは身体的な問題を疑い、動物病院で診察を受けることが重要なんですね。

その上で、ストレスが要因と考えられる場合、その一つが『過剰なグルーミング』なんです。

-

心因性脱毛

引っ越し、新しいペットや家族の増加、飼い主とのコミュニケーション不足、退屈などのストレスから、不安を紛らわすために同じ場所を執拗に舐め続け、毛をすり減らしたり、引き抜いたりしてしまうんです。

グルーミングには心を落ち着かせる効果があるため、ストレス下ではこの行動がエスカレートしてしまうんですね。

ただし、注意すべき点があるんです。

飼い主が「ストレスだろう」と考えていても、実はかゆみなどの身体的な不快感が原因で過剰に舐めているケースが非常に多いことが分かっているんです。

ある研究では、心因性脱毛が疑われた21匹の猫ちゃんのうち、純粋な行動上の問題だったのはわずか2匹だったという報告もあるんですよ。

かゆみを隠すのが上手な猫ちゃんもいるため、安易にストレスと決めつけず、まずは身体的な原因を疑い、動物病院で診察を受けることが重要ですよね。

4. 内臓の病気

かゆみを伴わない脱毛の場合、体の内部、特にホルモンバランスの乱れや慢性的な疾患が影響している可能性があるんです。

-

ホルモン異常

甲状腺機能亢進症や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)などの内分泌疾患は、毛の成長サイクルを乱し、左右対称に毛が抜けることがあるんです。この場合、かゆみは通常ないんですよ。 -

慢性疾患

慢性腎臓病や栄養不良など、体が衰弱している状態では、生命維持に不可欠でない皮膚や被毛にまで栄養が回らなくなり、毛質が悪化して脱毛につながることがあるんです。

これらの場合、脱毛以外に「元気がない」「食欲がない」「水をたくさん飲む」「体重が減った」といった全身的な症状を伴うことが多いため、注意深い観察が必要なんですね。

5. 外傷やその他の病気

他の原因として、以下のようなケースも考えられるんですよ。

-

外傷

猫ちゃん同士のケンカによる引っかき傷などが治った後、瘢痕(はんこん)となって毛が生えてこなくなることがあるんです。 -

腫瘍や自己免疫疾患

稀ですが、皮膚の腫瘍や、免疫系が自身の体を攻撃してしまう天疱瘡(てんぽうそう)などの自己免疫疾患が原因で脱毛が起こることもあるんです。

これらの多様な原因を整理し、飼い主さんが取るべき行動を明確にするために、以下の表にまとめてみましたよ。

| 原因 | 主なサイン | 飼い主ができること | 獣医師による治療 |

|

生理的なもの |

かゆみ・赤み・フケなし。猫ちゃんは気にしていない。毛が薄いだけ。 |

日々の観察、他の症状がないか確認。 |

診断、病的な原因の除外。 |

|

皮膚病・寄生虫 |

強いかゆみ、赤み、フケ、かさぶた、円形脱毛、黒い粒(ノミの糞)。 |

環境の清掃、多頭飼育の場合は他の猫ちゃんもチェック、獣医師へ相談。 |

抗真菌薬、抗生物質、駆虫薬の投与。 |

|

アレルギー |

強いかゆみ(特に顔周り)、赤み、皮膚の腫れ、他の部位にも症状(腹部など)。 |

食事内容の記録、生活環境の変化をメモ、獣医師へ相談。 |

食事療法(除去食試験)、抗ヒスタミン薬、ステロイド、免疫抑制剤。 |

|

ストレス |

特定の部位を執拗に舐める・噛む。脱毛が左右対称のことも。他の行動変化(隠れる、攻撃的になる等)。 |

環境の見直し(隠れ家、トイレ)、遊びの充実、安心できる場所の提供。 |

行動修正のアドバイス、抗不安薬、フェロモン製品。 |

|

内臓疾患 |

かゆみがないことが多い。左右対称の脱毛。元気・食欲の変化、多飲多尿、体重減少など全身症状を伴う。 |

全身状態の観察、速やかに獣医師へ相談。 |

基礎疾患の治療(ホルモン療法、食事療法など)。 |

病院へ行くべき?飼い主ができる観察ポイントと正しい対策

病院へ行くべき?飼い主ができる観察ポイントと正しい対策

愛猫の目の上の毛が薄いことに気づいたとき、飼い主さんはどのように行動すればよいのでしょうか?

ここでは、動物病院を受診すべきかどうかの判断基準と、家庭でできる予防・対策について具体的に解説しますね。

動物病院へ行くべき症状のチェックリスト

以下のサインが一つでも見られる場合は、自己判断せずに速やかに動物病院を受診しましょうね。

これらは単なる生理現象ではなく、治療が必要な病気の可能性が高いことを示しているんですよ。

病気の早期発見と早期治療が、愛猫の健康を守る上で最も重要なんですね。

-

脱毛部分の皮膚が赤い、または腫れている

-

フケ、かさぶた、出血、膿(うみ)などが見られる

-

猫ちゃんがしきりに掻いたり舐めたりして、気にしている様子がある

-

脱毛が目の上だけでなく、耳や体の他の部分にも広がっている

-

元気がない、食欲がない、体重が減った、水を飲む量が増えたなど、脱毛以外の体調変化がある

飼い主ができる予防と日常ケア

飼い主ができる予防と日常ケア

病気の治療は獣医師に任せるべきですけど、愛猫の皮膚と被毛の健康を維持し、脱毛のリスクを減らすために飼い主ができることはたくさんあるんですよ。

ストレスの少ない環境作り

猫ちゃんが安心して過ごせる環境は、心因性脱毛だけでなく、免疫力の維持にも繋がるんですよ。

-

安全な隠れ家

人の出入りが激しい場所を避け、静かで落ち着ける場所に、お気に入りの毛布やベッドを置いた隠れ家を用意してあげましょうね。 -

十分な遊び

運動不足や退屈はストレスの大きな原因なんです。おもちゃで遊ぶ時間を毎日設け、猫ちゃんの狩猟本能を満たしてあげましょうね。知育トイなどを活用するのも効果的なんですよ。 -

多頭飼育の工夫

猫ちゃん同士の相性が悪い場合は、食事やトイレ、寝床を分けるなどして、お互いに距離を保てるように工夫しましょうね。

適切な栄養管理

健康な皮膚と被毛は、バランスの取れた食事から作られるんです。免疫力を維持するためにも、質の高い総合栄養食を与えることが基本なんですね。

清潔な環境とグルーミング

-

定期的な掃除

ノミやダニ、カビなどの発生を防ぐため、室内は常に清潔に保ちましょうね。 -

ブラッシング

定期的なブラッシングは、抜け毛を取り除くだけでなく、皮膚の状態をチェックする絶好の機会なんですよ。 -

ノミ・ダニの定期的駆除

ノミアレルギー性皮膚炎は非常によく見られる病気なんです。獣医師の指導のもと、年間を通じて定期的に駆虫薬を投与することが、最も効果的な予防策になるんですよ。

「うちの子も…」猫の目の上のはげに関する飼い主さんの体験談

「うちの子も…」猫の目の上のはげに関する飼い主さんの体験談

ここでは、実際に愛猫の目の上のはげに直面した飼い主さんたちの体験談を3つのケースに分けてご紹介しますね。

他の飼い主さんの経験を知ることで、ご自身の状況を客観的に見つめ直し、次の一歩を踏み出すヒントが得られるかもしれませんよね。

【ケース1】 『心配無用だった』黒猫ちゃんの飼い主さんの“ほっとした”話

ある日突然、愛猫(黒猫ちゃん)の目の上がはげていることに気づいた飼い主さん。「皮膚病では?」と心配になり、大急ぎで動物病院へ。

しかし、獣医師の診断は「これは病気ではなく、元々の毛が薄いだけです」というものだったんです。

黒い毛と地肌の色のコントラストで、はげているように見えていただけだったんですね。

この診断に、飼い主さんは心から安堵したそうですよ。

この体験談から学べること

特に黒猫ちゃんや短毛の猫ちゃんでは、毛と地肌のコントラストで生理的な毛の薄さが『はげ』に見えがちなんですね。

慌てて病院へ行く前に、まずは『皮膚の状態(赤み、フケ、傷がないか)』と『猫ちゃんの行動(かゆがっていないか)』の2点を冷静に観察することが大切なんですよ。

【ケース2】 『ストレスだと思ったら…』舐め壊してしまった猫ちゃんの話

飼い主さんは、愛猫の脱毛を「おそらくストレスが原因だろう」と考えていたそうです。

しかし、猫ちゃんは脱毛部分を舐め続けてしまい、ついには血が出るほどの状態になってしまいました。

病院で診察を受けると、獣医師も皮膚病ではなくストレスなどが要因だろうと判断しましたが、まずは舐め壊した皮膚の傷を治すことが最優先されたんですね。

軟膏を塗り、エリザベスカラーを装着して様子を見ることに。

同時に、獣医師からストレスを解消するための具体的なアドバイスも受けたそうです。

治療の結果、2週間後には毛が生え始め、猫ちゃんも元気を取り戻したそうですよ。

この体験談から学べること

原因がストレスだと思われる場合でも、猫ちゃんが自傷行為によって皮膚を傷つけてしまった場合は、医療的なケアが必要なんですね。

また、ストレスの原因を探り、環境を改善することが根本的な解決に繋がることを示しているんですよ。

【ケース3】 『ある日突然…』保護したばかりの猫ちゃんに起きた異変

ある飼い主さんは、保護して1ヶ月ほどの愛猫の目の上に、突然大きくて目立つ脱毛とかさぶたのようなものを見つけたそうです。

数日前の写真には写っていなかったため、非常に驚いたそうですよね。数週間前の健康診断では「完璧な健康状態」と言われたばかりだったのに、一体何が起こったのかと困惑し、すぐに獣医師に相談することを決めたそうですよ。

この体験談から学べること

皮膚のトラブルは、昨日まで何ともなかったのに、今日突然現れることがあるんですね。

アレルギーや感染症などは、ある日を境に発症することも少なくないんですよ。

以前の健康診断の結果に関わらず、新しい症状が見られたら、その都度専門家の診断を仰ぐことが重要なんですね。

まとめ…愛猫のサインを見逃さないために

愛猫のサインを見逃さないために

愛猫の目の上の毛が薄くなっているのを見つけると、飼い主さんは心配になるものですよね。でも、その多くは「耳前性脱毛症」という生理的な特徴であり、病気ではないんです。

特に黒猫ちゃんや短毛種では目立ちやすいということを覚えておきましょうね。

しかし、その一方で、「強いかゆみ」「皮膚の赤み・腫れ」「フケやかさぶた」「脱毛の広がり」、そして「元気や食欲の変化」といったサインが見られる場合は、皮膚病やアレルギー、さらには内臓疾患など、治療が必要な病気が隠れている可能性があるんです。

この記事で紹介したチェックリストや原因別の特徴は、あくまで飼い主さんが愛猫の状態を観察し、状況を理解するための手助けなんですよ。

最終的な診断は、専門家である獣医師にしかできないんです。

飼い主さんの役割は、日々の愛猫の小さな変化に気づき、『いつから症状があるか』『かゆみはあるか』『元気や食欲、飲水量は変わらないか』といった情報を正確に獣医師に伝えることなんですね。

その具体的な情報こそが、的確な診断と治療への一番の近道になるんですよ。

愛猫は、言葉で不調を訴えることができないんですよね。だからこそ、飼い主さんの日々の観察が、愛猫の健康を守る一番の力になるんです。

何か少しでも「いつもと違う」と感じたら、ためらわずに動物病院に相談してくださいね。

あなたと獣医師がパートナーとなって、大切な家族の一員である愛猫の健やかな毎日を守っていきましょうね。