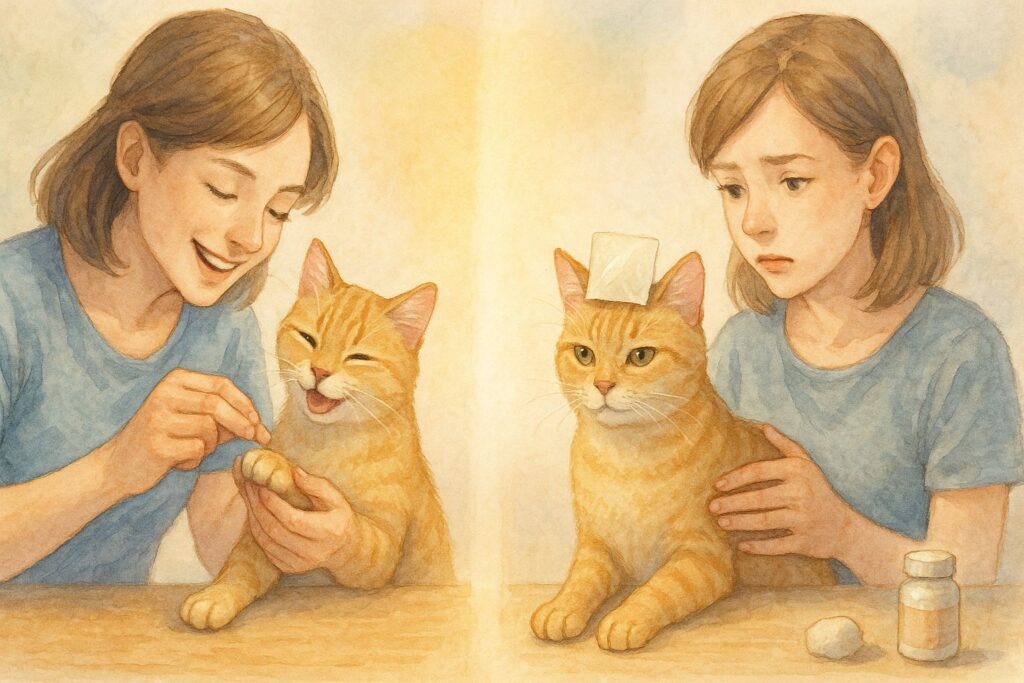

多くの飼主さんにとって、愛猫ちゃんの爪切りは大きな悩みの種ですよね。

愛情を込めてケアしたいだけなのに、猫ちゃんが嫌がって暴れたり、鳴き叫んだり…。

これじゃ飼主さんも猫ちゃんも、お互いにすごいストレスです。

この大切なお手入れが、いつの間にか「闘い」みたいになっていませんか?

この記事では、獣医さんや専門家に聞いた話から、ただの「コツ」や「裏技」じゃない、ちゃんとした解決策をお話ししますね。

どうして猫ちゃんがあんなに爪切りを嫌がるのか、その理由をしっかり探って、信頼関係をつくりながらできるトレーニング方法とか、最近話題の「コロコロシート」が本当に大丈夫なのか、ぜんぶ解説しちゃいます!

これを読み終わる頃には、爪切りが「闘い」じゃなくて、「ちゃんとできる、時には仲良くなれる時間」に変わるための、具体的なステップがバッチリわかるはずです。

愛猫ちゃんの健康と、飼主さんとの絆のために、一緒に頑張ってみましょう!

猫の爪切りをしないと危険?放置する4大リスクと影響

猫の爪切りをしないと危険?放置する4大リスクと影響

爪切りって、家具を守るためだけじゃないんですよ。

猫ちゃん自身の健康や安全、それに家族みんなの安全のためにも、絶対に必要な「医療ケア」なんです。

もし爪切りをサボっちゃうと、どんなリスクがあるのか…。

4つの大きなリスクを知って、爪切りの大切さをもう一度考えてみませんか?

1. 猫自身の身体的健康…痛みを伴う「巻き爪」のリスク

猫ちゃんの爪って、私たちの爪と違って、内側に丸〜く伸びていくんです。

だから、定期的に切らないと、伸びすぎた爪が自分の肉球にグサッ!と刺さっちゃう「巻き爪」っていう、すっごく痛い状態になることがあるんですよ。

特に、シニアの猫ちゃんになると、動く量も爪とぎも減っちゃうから、このリスクがすごく高くなるんです。

爪が肉球に食い込むと、猫ちゃんはめちゃくちゃ痛くて、歩きたがらなくなったり、足を引きずったり…。

ひどくなると、傷口からバイ菌が入って化膿したり、大変なことになる場合も!だから、爪切りって、猫ちゃんのQOL(生活の質)を守るために、ぜったい必要なケアなんですよね。

シニア猫ちゃんにとっては、飼主さんの爪チェックとケアが、穏やかな生活のための「命綱」みたいなものなんです。

2. 飼主の健康…人獣共通感染症(ズーノーシス)のリスク

長く鋭〜く伸びた爪は、猫ちゃんだけじゃなくて、一緒に暮らす私たちにも危ないんです。

猫ちゃんの爪には、いろんな菌が住んでいて、引っかかれると病気になることがあるんですよ。

有名なのだと、「猫ひっかき病」の原因になるバルトネラ菌とか、「パスツレラ症」のパスツレラ菌とかがいます。

これらに感染すると、傷口が腫れたり、熱が出たり。

特に小さなお子さんやご高齢の方、もともと病気があったり免疫が下がっている方だと、重症になることもあるから怖いですよね。

猫ちゃんに悪気はなくて、遊んでる途中で「アッ!」みたいに引っかいちゃうことは、よくあります。

定期的に爪の先を切って丸くしておくだけで、こういう事故から家族を守れるんです。

おうちの中を清潔に保つためにも、すごく大事なことなんですよ。

3. 不慮の事故と家庭内の危険…

おうちは猫ちゃんにとって安全な場所のはず。でも、爪が伸びすぎていると、その安全な場所がキケンな場所に変わっちゃうんです!

カーペットやカーテン、ソファなんかに爪が引っかかって、動けなくなっちゃう事故って、本当によくあるんですよ。

猫ちゃんがパニックになって無理に爪を抜こうとすると、爪が根元からポッキリ折れたり、剥がれちゃったりする大ケガにつながることも…。これ、ものすごく痛いし、血もいっぱい出ます。

それに、自分で顔をカキカキ(グルーミング)してる時に、伸びた爪で自分の目を傷つけちゃうことだってあるんです。爪の先をちゃんと短くしておくのは、猫ちゃん自身を危険から守るための、飼主さんの大事な責任ですよね。

4. 誤解の解消…爪とぎと爪切りは役割が違う

「爪とぎをいっぱいしてるから、爪切りはいらないでしょ?」って思ってる飼主さん、いませんか?実はそれ、大きな誤解なんです。爪とぎと爪切りは、目的も役割もぜんぜん違います。

-

爪とぎ

これは、爪の古い外側をバリバリ剥がして、爪をいつもシャキーンと鋭くしておくための本能的な行動です。あと、「ここは自分の場所だぞ!」っていう縄張りのアピール(匂い付け)の意味もあるんですよ。 -

爪切り

これは、私たちが猫ちゃんの爪の長さを短くして、先を丸くしてあげること。さっき話したみたいないろんなリスクを減らすための「お手入れ」です。

つまり、爪とぎは爪を「鋭くする」ため、爪切りは爪を「安全にする」ため。

おうちで暮らす猫ちゃんの健康と安全のためには、猫ちゃんが満足できる爪とぎ場所と、飼主さんの定期的な爪切り、どっちも絶対に必要なんです!

なぜ「猫」は「爪切り」を「嫌がる」のか?3つの行動学的理由

なぜ「猫」は「爪切り」を「嫌がる」のか?3つの行動学的理由

猫ちゃんが爪切りに「イヤー!」って抵抗するのは、単なる「わがまま」とか「反抗」じゃないんですよ。

その裏には、猫ちゃんが動物として持っている、ちゃんとした理由があるんです。

これをわかってあげることが、飼主さんのイライラを「そっかぁ」っていう共感に変える第一歩ですよ。

本能的な拘束への恐怖

猫ちゃんって、すごいハンターですけど、同時に自分より大きな動物には「食べられちゃう側」でもありますよね。

だから、体を押さえつけられる「拘束」っていう行為に、本能的にすっごく怖い!って感じちゃうんです。

「捕まっちゃった、絶体絶命だ!」みたいな。

飼主さんが爪を切るために体や手足を押さえるのって、猫ちゃんの脳みそからすると「愛情ケア」じゃなくて、「敵に捕まった!」って勘違いしちゃう可能性があります。

そうなると、猫ちゃんは生き残るために「戦うか、逃げるか」のスイッチが入っちゃって、必死で抵抗するんです。

力ずくで押さえつければ押さえつけるほど、「やっぱり危ない!」って思っちゃって、「爪切り=命のキケン」っていうイヤな記憶がガッチリできあがっちゃうんですよね。

足先の過敏性

猫ちゃんの肉球や足先って、地面の様子や温度、獲物の小さな動きなんかを感じ取るための、すっごく敏感なセンサーなんです。神経がいっぱい集まっていて、周りの情報を集める大事な場所なんですよ。

だから、普段あんまり触られないこの敏感なところを、いきなりギュッと掴まれたり、肉球をグッと押されたりするのは、猫ちゃんにとっては本質的にイヤなこと。「な、何するんだ!」って警戒しちゃうんです。

私たちで言えば、いきなりすごくくすぐったい所を触られるみたいな感じで、ビックリするし不快なんですよね。

過去のネガティブな経験によるトラウマ

たった一回でもイヤなことがあると、それが猫ちゃんにとってずーっと残るトラウマになっちゃうことがあります。

特に多いのが、間違って爪の血管や神経が通ってる「クイック」を切っちゃって、痛い思いや血が出た経験をさせちゃったケースです。

この一回の失敗で、猫ちゃんは「爪切り(あの道具)=痛い!」って、強烈に覚えちゃうんです。

そうなると、次からは爪切りを見ただけで、あるいは飼主さんが「さあ切るぞ」って構えただけで、あの時の痛みを思い出してパニックになっちゃいます。

他にも、切れ味の悪い爪切りで爪がグシャって潰れたイヤな感じとか、「パチン!」っていう大きな音にビックリした経験も、トラウマの原因になるんですよ。

「猫が嫌がる爪切り」を克服!獣医師推奨の基本「対策」4ステップ

猫が嫌がる爪切りを克服!

猫ちゃんの爪切りを成功させるカギは、力ずくで終わらせることじゃありません。

猫ちゃんの「怖い」って気持ちをわかってあげて、信頼関係をつくりながら、少しずつ進めることなんです。

ここでは、獣医学的な知識に基づいた、一番確実で猫ちゃんに優しい4つのステップを紹介しますね!

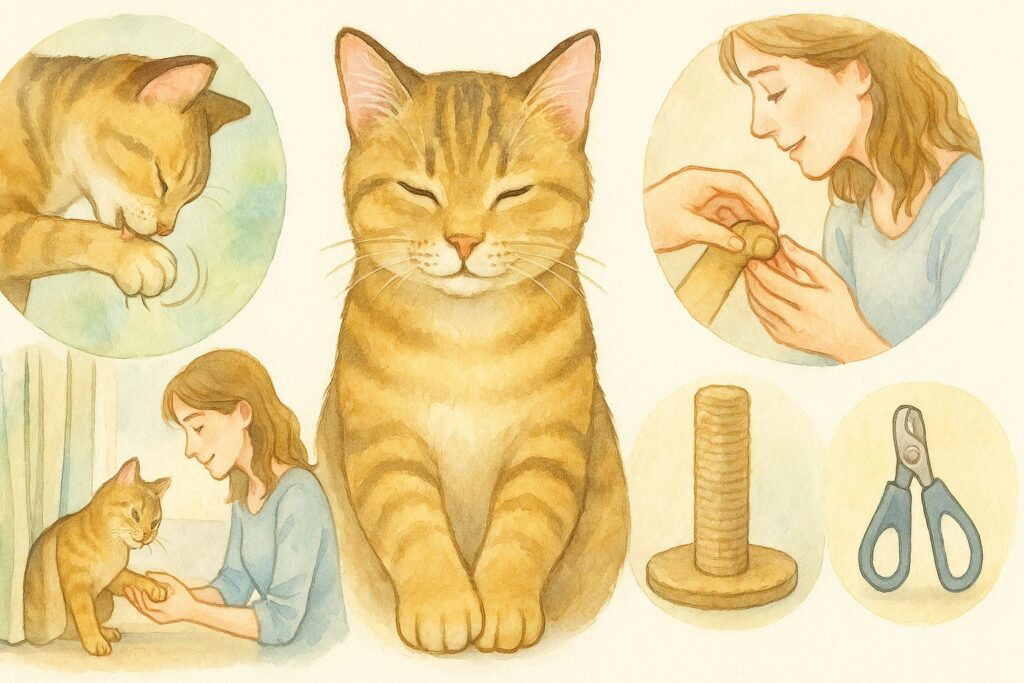

【ステップ1】 基盤作り ― 準備とポジティブな環境設定

爪切りを始める前に、ちゃんとした道具と環境を整えること。これができれば、もう半分成功したようなものですよ!

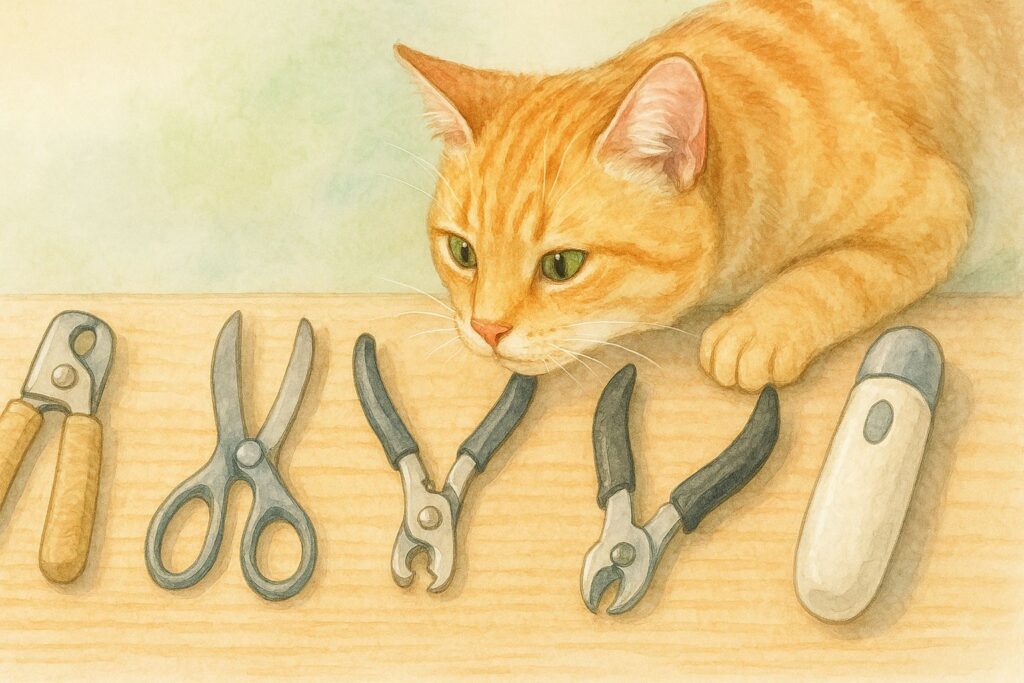

最適な道具選び

爪切りにはいくつか種類があって、それぞれ良いところと悪いところがあるんです。

愛猫ちゃんの年齢や爪の状態、あと飼主さんの使いやすさで選ぶのが大事。

どのタイプでも一番大切なのは、「切れ味がバツグンに良いこと」!切れ味が悪いと爪が潰れちゃって、猫ちゃんが「イヤ!」って思う一番の原因になっちゃいますからね。

|

道具の種類 |

長所 |

短所 |

最適な猫ちゃん |

|

ギロチンタイプ |

スパッと切れる感じがいい。音が静かなものも多いです。 |

穴に爪を通すから、どこを切るかちょっと見えにくいかも。 |

ほとんどのオトナ猫ちゃんの標準的な爪に。 |

|

ハサミタイプ |

初めてでも使いやすい!子猫ちゃんの柔らかい爪にピッタリ。 |

シニア猫ちゃんみたいな硬くて太い爪は、割っちゃうかも。 |

子猫ちゃん、爪が柔らかめの猫ちゃんに。 |

|

ニッパータイプ |

硬くて太い爪でもパワフルに切れます。 |

「パチン」って音が大きめで、音に敏感な猫ちゃんはビックリしちゃうかも。 |

シニア猫ちゃん、爪がすっごく硬い猫ちゃんに。 |

|

電動やすり |

切った後がツルツルに仕上がる。クイックを切る心配ナシ。 |

モーター音や振動を怖がる猫ちゃんが多いです…。 |

音や振動にぜんぜん動じない、おとなしい猫ちゃんだけかな。 |

場面設定

猫ちゃんが「うひゃー!」って遊んでる時間はやめときましょう。ご飯の後とか、お昼寝しててリラックスしてるな〜っていうタイミングを狙うのがベスト!静かで落ち着ける、猫ちゃんのお気に入りの場所でやるのが理想ですよ。

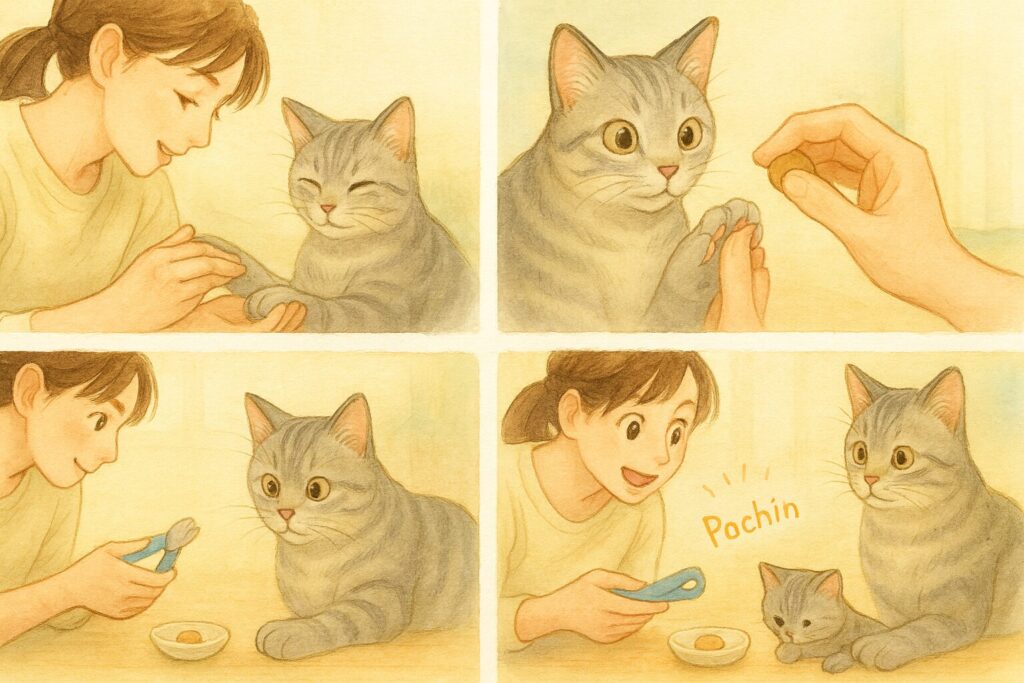

【ステップ2】 最重要段階 ― 脱感作と拮抗条件付け

ここが爪切りトレーニングの一番大事なところです!目的は、「爪切り=イヤなこと」っていう猫ちゃんの思い込みを、「爪切り=大好きなおやつがもらえる嬉しいこと」に、ちゃーんと書き換えてあげること。

焦っちゃダメですよ。「早く切らなきゃ!」っていう飼主さんの気持ちは、ぐっと我慢。

猫ちゃんのペースに合わせるのが成功のカギなんです。

この練習は、猫ちゃんが「ちょっと怖いかも」って思う前にやめて、いつも「楽しかったな」っていう印象で終わらせるのがルールです。

多くの飼主さんが、このステップを飛ばしていきなり切ろうとしちゃうから、失敗しちゃうんですよね…。

実際に爪を切るのは、この信頼関係の土台ができてから。

いわば、最後の仕上げみたいなものです。この地道な練習こそが、ずーっとうまくやっていくための唯一の道なんですよ!

-

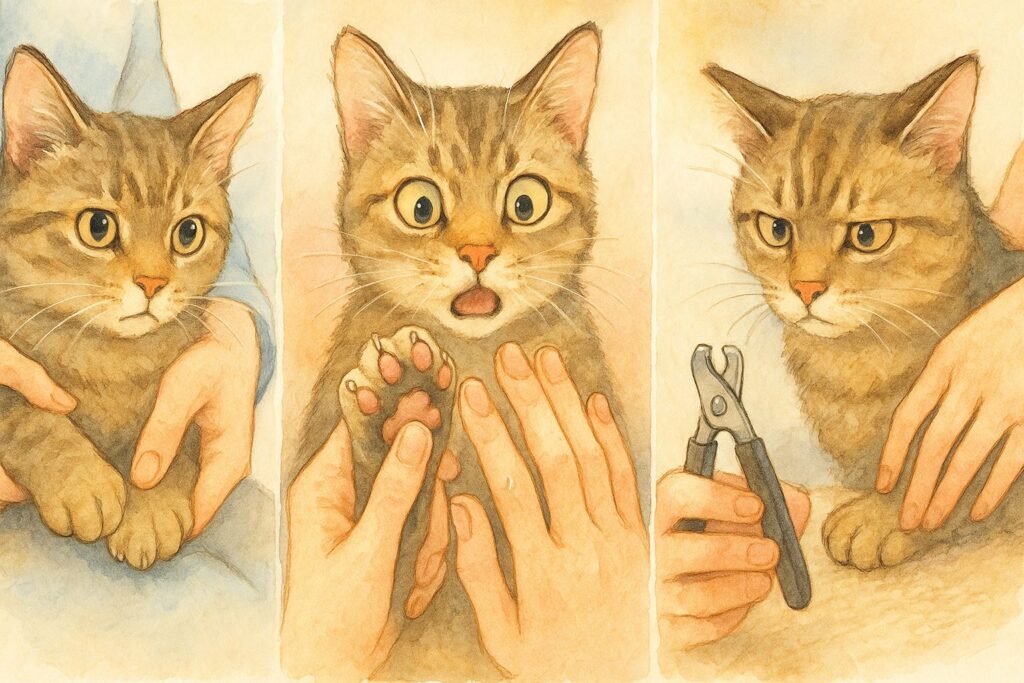

足先に触れることに慣らす

まず、爪切りはぜんぜん見せないで!猫ちゃんを撫でてリラックスしてる時に、なにごともない感じで足や肉球にそ〜っと触ります。猫ちゃんが少しでも嫌がらなかったら、すかさず大好きなおやつ(チュールみたいな特別なやつ!)をあげて、「えらいね〜!」って褒めてあげましょう。これを数日間、毎日続けます。 -

爪を出す練習

足先に触られるのに慣れてきたら、次のステップ。肉球を優しく「ぷにっ」と押して、爪を出す練習です。爪が出たら、すぐにおやつ!この時も、まだ爪切りは出しませんよ。 -

爪切りに慣らす

猫ちゃんが爪を出されるのに抵抗がなくなったら、いよいよ爪切りさんの登場です。最初は床に置いておくだけ。猫ちゃんがクンクン匂いを嗅いだり、「これなに?」って興味を示したらおやつをあげましょう。次に、爪切りで猫ちゃんの体に優しくタッチ。これもクリアできたらおやつですよ! -

音に慣らす

爪切りで、爪以外のカタイもの(乾燥パスタとか)を切って、「パチン」っていう音を聞かせます。音が鳴るたびにおやつをあげることで、「この音=おやつ!」って覚えて、音への恐怖心をなくしていくんです。

【ステップ3】 実践テクニック ― 獣医師が教える安全な切り方

トレーニングを十分がんばったら、いよいよ本番です!

安全な保定方法

-

1人の場合

飼主さんの膝の上に、猫ちゃんの背中を自分のお腹にくっつけるみたいにして座らせると、猫ちゃんも安心しやすいし、飼主さんも動きをコントロールしやすいですよ。 -

2人の場合

一人が猫ちゃんを優しく抱っこして「大丈夫だよ〜」って安心させて、もう一人がササッと切る!この役割分担がベストです。どっちの場合も、力でギューって押さえつけるんじゃなくて、優しく、でもグラグラしないように支えてあげるのが大事ですよ。

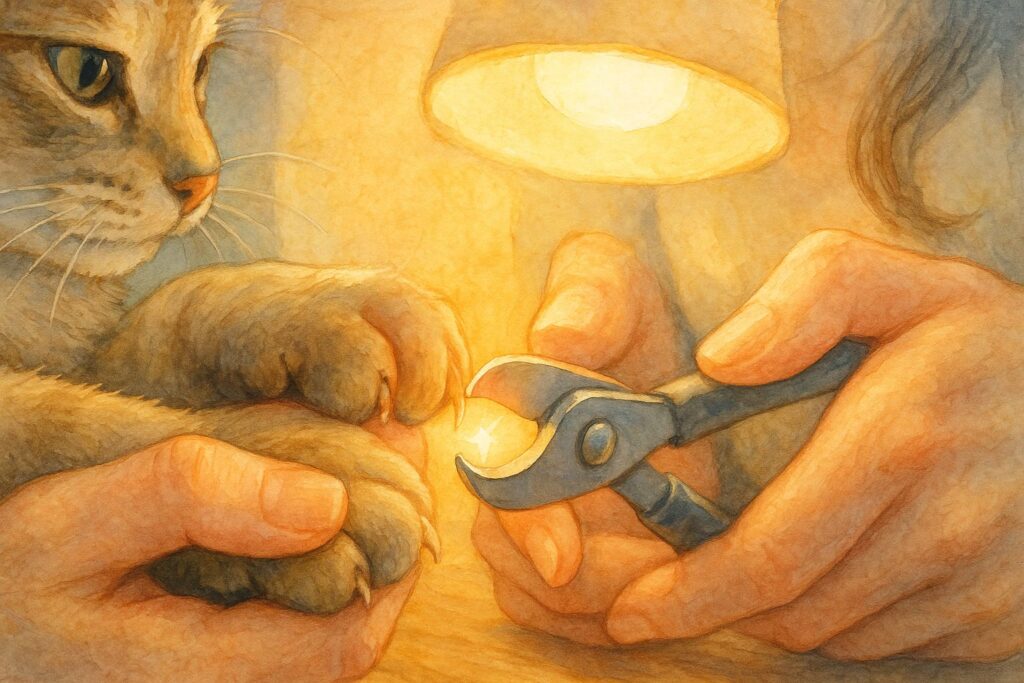

爪の出し方とクイックの確認

猫ちゃんの指の付け根あたりを、上と下から優しくつまむみたいに押すと、爪が「ニュッ」と出てきます。

爪を明るい光にかざしてみると、ピンク色に見える部分がありますよね?これが血管と神経が通ってる「クイック」です。

ここを切っちゃうと痛いし血が出ちゃうので、必ずクイックから2〜3mmくらい離れた、爪の先の白いところだけを切るようにしてくださいね!

正しい刃の当て方

爪が潰れないでスパッと切るには、刃を当てる角度がポイント。爪切りを、爪に対して上と下から挟むんじゃなくて、左右から挟むみたいにして切ると、爪への負担が少なくて、キレイに切れるんですよ。

ペース配分

「全部の爪(前足10本、後ろ足8本の合計18本)を一度に切るぞ!」なんて気負わなくてOKです!まずは1本だけ切ってみましょう。成功したら、いーっぱい褒めて、ご褒美をあげて、その日はそれでおしまい!猫ちゃんが「もうヤだ!」って思う前にやめるのが、次もうまくいくコツです。「1日1本でも大成功!」くらいの気持ちで、のんびりいきましょうね。

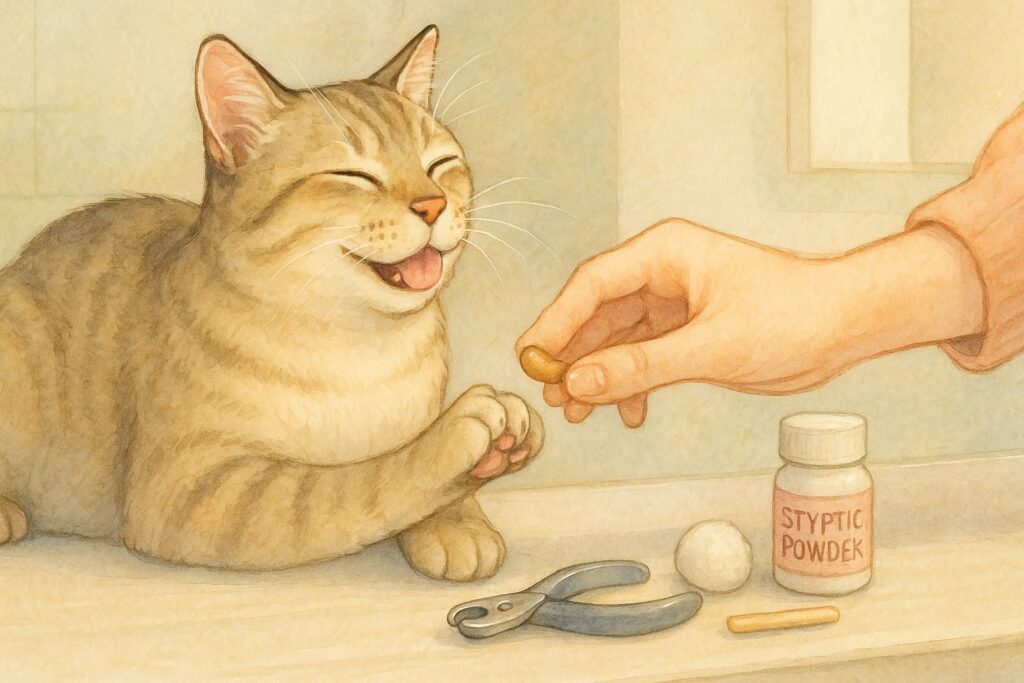

【ステップ4】 アフターケアと緊急時の対応

賞賛と報酬

爪切りが終わったら(たとえ1本だけでも!)、すぐに大好きなおやつをあげて、思いっきり「えらかったねー!」って褒めてあげてください。

これで、「爪切りを我慢したら、最高にイイことがある!」っていう嬉しい記憶が、さらに強くなりますよ。

もし出血させてしまったら

万が一クイックを切っちゃって血が出ても、飼主さんが「どうしよう!」ってパニックにならないことが一番大事です。まずは落ち着いて。

ペット用の止血剤(粉のタイプ)とか、もし無ければコーンスターチや小麦粉でもOK。

それを血が出てる爪の先にギュッと押し当てて、数分間圧迫します。だいたいはこれで血が止まるはず。

念のため、ペット用の止血剤はおうちに一つ用意しておくと安心ですよね。

コロコロシートを使った爪切り対策は本当に安全?その根拠と注意点

コロコロシートを使った爪切り対策は本当に安全?

少し前にネットやSNSとかで「爪切りを嫌がる猫ちゃんの頭に、コロコロの使い終わったシートを乗せるとおとなしくなる」っていう情報が広がってて、試してみた飼主さんも多いみたいですね。

この不思議な現象、実はちゃんとした理由が考えられるんです。

でも、その手軽さの裏にある注意点をわかっておくことが、獣医師としてはすごく大事だと思っています。

現象の概要:いわゆる「ハック」とは?

これ、使い終わったコロコロのシートを猫ちゃんの頭やおでこにペタッと貼ると、さっきまで暴れてた猫ちゃんがピタッ!と置物みたいに動かなくなって、そのスキに爪切りができちゃう!っていうワザのこと。

実際に「ウチの子、これで成功した!」っていう話もよく聞きますよね。

科学的根拠:なぜ猫は固まるのか?

これ、なんで固まるのか?っていう一番有力な説は、「ピンチ誘発性行動抑制(PIBI)」っていう反射が関係してるかも、って言われています。

通称「クリップノーシス」とも呼ばれてて、母猫ちゃんが子猫ちゃんを運ぶときに、首の後ろの皮をカプッと咥えると、子猫ちゃんが体を丸めておとなしくなる、あの反射と同じものなんです。

この反射って、オトナの猫ちゃんにも残っていて、首筋にずーっと圧力がかかると、「動いちゃダメだ」っていう神経のスイッチが入ると考えられています。

研究によると、この効果は年を取ると減っていくみたいですけど、多くの猫ちゃんで「効いたよ」って確認されてるんですよね。

コロコロシートの場合は、首筋を直接押すわけじゃないですけど、あの粘着シートが頭にくっつく「ずーっと何かが触れてる感じ」とか、特に目の上にあるおヒゲ(感覚毛)が刺激されることで、さっきの反射(PIBI)が中途半端に起こってるんじゃないか…。あるいは、猫ちゃんが「なにこれ!?わかんない!」って混乱して、状況を理解しようとして一時的にフリーズしてる状態じゃないか、って推測されています。

つまり、猫ちゃんはリラックスしてるんじゃなくて、情報が多すぎて頭がパンクして、動けなくなってる可能性が高いんですよ。

獣医師による分析と安全のための提言

コロコロシート作戦は、一時的に「爪を切る」っていう目的は達成できるかもしれません。でも、それって猫ちゃんとの信頼関係をつくるトレーニングとは、ぜんぜん違うやり方ですよね。

この方法って、猫ちゃんをリラックスさせてるんじゃなくて、混乱させたり軽いストレスをかけたりして、動きを「止めてる」だけなんです。

私たちが目指したい「信頼に基づいたケア」とは、ちょっと違いますよね。

この方法にばっかり頼っていると、猫ちゃんが「飼主さんが頭に近づいてくると、なんかヘンでイヤなことが起きるぞ」って、新しくイヤなことを覚えちゃうかもしれません。

その結果、頭を触られること自体がイヤになっちゃったり、他の方法で逃げようとしたりするようになるかも…。

だから、この方法は「どうしても!」っていう時の最終手段、あるいは緊急の時だけの一時的な対策って考えるべきです。

さっきお話ししたステップ2の「脱感作と拮抗条件付け」っていう、ちゃんとしたトレーニングの代わりには、絶対にならないんですよ。

もし試してみるなら、次の安全ルールは必ず守ってくださいね。

-

粘着力が弱いシートを使う

毛を強く引っ張っちゃかわいそうなので、粘着力が落ちた使い古しのシートにしましょう。 -

猫ちゃんから目を離さない

シートをつけたまま放置するのは、絶対にダメですよ! -

使うのは最短時間だけ

目的(爪切りとか)が終わったら、すぐに取ってあげてください。 -

猫ちゃんが苦しそうならすぐ中止!

唸ったり、パニックになったりしたら、すぐにシートを外してあげてくださいね。 -

基本のトレーニングを優先する

こんな「ハック」に頼るんじゃなくて、時間をかけてちゃんとしたトレーニングをすることが、猫ちゃんとの長い関係のためには一番いい道なんです。 -

安全性について

ふつう、粘着剤に毒性はないとされてますけど、お肌が敏感な猫ちゃんだと、かぶれちゃう可能性もゼロじゃないですからね。

みんなはどうしてる?猫の爪切り成功・失敗体験談

猫の爪切り成功・失敗体験談

爪切りで悩んでるの、あなただけじゃないですよ!たくさんの飼主さんが、あれこれ試して頑張っています。ここでは、実際にうまくいった例と、よくある失敗例を紹介しますね。

【成功談】 希望とインスピレーション

時間がかかっても、続けた結果、ちゃーんと成功した飼主さんはいっぱいいます!

-

目隠しの効果

ある飼主さんは、爪切りが近づくだけで鳴き叫んでた猫ちゃんに、タオルで優しく目隠しをしてみたそう。そしたら、ウソみたいにおとなしくなって、抵抗しないで爪を切らせてくれた!って報告しています。これは、目から入る情報をシャットアウトすることで猫ちゃんが落ち着く効果があるみたいで、さっきのPIBIの原理と似てるところもありますよね。「爪切り用の目隠しマスク」でうまくいった!って声もよく聞きますよ。 -

「1日1本」の哲学

一度に全部切ろうとしないで、「今日は1本切れた!それだけで花マル!」って目標を低〜くして、毎日ちょっとずつ続けた結果、猫ちゃんがだんだん慣れてくれた、っていう体験談はすっごく多いです。 -

道具の変更

今まで使ってた爪切りを、切れ味のいい新しいのとか、音が静かなタイプに変えただけ。それだけで、猫ちゃんの反応がぜんぜん違ってきた!っていうケースもあるんですよ。

【失敗談とよくある悩み】 あなたは一人じゃない

その一方で、多くの飼主さんが同じような壁にぶつかってます。「うちだけ?」って思わないで。あなたの苦労は、みんなと一緒なんですよ。

-

絶叫と抵抗

「まるで虐待されてるみたいに鳴き叫ぶから、ご近所さんに通報されないか心配…」わかります、その気持ち。 -

トラウマの形成

「一回クイックを切って血が出ちゃってから、もう爪切りを見ただけで逃げるようになっちゃった…」これはツラいですよね。 -

便利グッズの逆効果

「洗濯ネットに入れると落ち着くって聞いたのに!うちの猫ちゃんは病院のイヤな記憶とつながってるみたいで、ネットを見ただけでパニックで逃げ回る!」あちゃー…。 -

飼主さんの恐怖心

「血管を切りそうで怖くて、先のちょびっとしか切れない」「うちの子、爪が黒くて血管が見えにくい…」みたいに、飼主さん自身の不安が、爪切りをもっと難しくしちゃってるケースも、少なくないんですよね。

こういうみんなの話を聞くと、猫ちゃんの性格や今までの経験によって、ピッタリな方法は一つじゃないんだなあって、よくわかりますよね。

どうしても無理な時は?プロに頼るという最終「対策」

どうしても無理な時は?プロに頼るという最終「対策」

おうちで爪切りを頑張って、いろいろ試しても、どうしても上手くいかないことだってあります。

猫ちゃんがすごく攻撃的になっちゃうとか、飼主さんが安全に押さえていられないとか、そもそも爪切りトライ自体がお互いにとってツラすぎるストレスになってるとか…。

そんな時は、無理やり続けるのが一番ダメな選択なんです!

無理な爪切りは、猫ちゃんや飼主さんがケガをしちゃうだけじゃなくて、今まで一生懸命きずいてきた信頼関係が、ガラガラって崩れちゃう可能性だってあるんですよ。

そんな時は、ぜんぜん恥ずかしがらないで、動物病院やトリミングサロンみたいなプロにお願いしちゃってください!プロは、猫ちゃんを安全に、しかもパパッと扱う技術を持っています。

病院だと、なぜか驚くほど素直に切らせてくれる猫ちゃんも、結構いるんですよね。

一度プロに爪をちゃんと短くしてもらえば、危ない巻き爪のリスクも防げるし、何より飼主さんは「切らなきゃ!」っていう焦りから解放されます。

その間に、おうちでステップ2みたいなポジティブなトレーニングに集中できるっていう、大きなメリットもあるんです。

プロに頼ることは「負け」じゃなくて、愛猫ちゃんの幸せを一番に考えた、賢くて愛情いっぱいの判断なんですよ!

結局、爪切りを嫌がる猫対策にコロコロシートは有効?まとめ

結局、爪切りを嫌がる猫対策にコロコロシートは有効?

猫ちゃんの爪切りを成功させるカギは、魔法みたいな裏ワザを見つけることじゃないんです。

それは、愛猫ちゃんの視点をちゃーんと理解して、我慢強く信頼をきずいて、正しい技術を身につけるっていう、地道なプロセスの中にあるんですよね。

この記事でお話しした、アプローチの順番を思い出してくださいね。

-

一番大事なのは、ポジティブなイメージをつくるための基礎トレーニング! これが一番確実で、猫ちゃんとの絆も深まる道ですよ。

-

タオルや目隠しみたいなサポートグッズは、必要な時に賢く使いましょう。

-

「コロコロシート」みたいな「ハック」は、なんでそうなるのか?とリスクをちゃーんと理解した上で、慎重に。「最後の手段」としてだけ考えてくださいね。

-

そして、自分と愛猫ちゃんの限界を知ること。ムリだと思ったら、ためらわずにプロの助けを借りる勇気を持つことも、すっごく大事なんです。

猫ちゃんはみんな、それぞれ違った個性を持っています。この記事で紹介した基本をベースにして、あなたの愛猫ちゃんにピッタリ合うやり方を見つけてみてください。

そうすれば、あの憂鬱だった爪切りの時間も、きっと「大丈夫、できる!」っていう穏やかな、絆を深めるための大事なケアの時間に変わっていくはずですよ!