愛猫とのふれあいは、飼い主さんにとってかけがえのない癒しの時間ですよね。

ふわふわの体を腕に抱き、ゴロゴロという喉の音を聞くとき、言葉を超えた深い愛情と絆を感じる方は多いでしょう。

しかし、その愛情表現である「抱っこ」が、もし間違った方法で行われていたらどうでしょうか。

実は、多くの飼い主さんが無意識のうちに、あるいは良かれと思ってやってしまいがちな「猫ちゃんの脇を持つ」という行為は、猫ちゃんにとって単に不快なだけでなく、身体的な苦痛や怪我、さらには飼い主さんへの不信感につながる重大な危険性をはらんでいるんですよ。

この記事では、「なぜその持ち方がダメなのか」という解剖学的な理由から、猫ちゃんの身体構造と心理に基づいた「本当に安心できる正しい抱き方」まで、獣医師の監修のもと、科学的根拠を交えて徹底的に解説しますね。

単なるテクニックだけでなく、猫ちゃんの視点に立つことの重要性もお伝えします。

この記事を最後まで読めば、あなたは愛猫ちゃんの出す小さなサインを深く理解し、ただ抱き上げるだけでなく、猫ちゃんとの信頼関係をより一層深めるためのコミュニケーションスキルを身につけることができるでしょう。

日々のふれあいを見直し、愛猫ちゃんにとって最高の「抱っこマスター」を目指しましょう!

なぜ危険?猫の脇や体にかかる負担と「ダメな持ち方」7つの例

なぜ危険?猫の脇や体にかかる負担と「ダメな持ち方」

結論・・・猫の『脇だけ持ち』が絶対にダメな理由

多くの飼い主さんが抱く「猫ちゃんの脇を持って抱き上げるのは大丈夫?」という疑問。

その答えは、「下半身を支えずに脇だけで持ち上げるのは、非常に危険なので、絶対に避けるべきなんです!」ですよ。

問題なのは、脇の下にそっと手を入れること自体じゃないんです。

危険なのは、脇の下を唯一の支点として、猫ちゃんの体をまるで荷物のように「吊り上げて」しまうことなんですよ。

この状態では、猫ちゃんの全体重が前足の付け根と肩周りの狭い範囲に集中し、体の後半部分は重力に引かれてだらりと垂れ下がってしまいます。

人間が自分の脇だけを掴まれて持ち上げられるのを想像してみてください。肩や背中、肋骨に強い圧迫感と痛みを感じ、非常に不安定で恐怖を覚えるはずです。

猫ちゃんにとっても、それは同じ、あるいはそれ以上の苦痛なんですよ。

この「脇だけ持ち」が猫ちゃんに与える具体的なリスクは、以下の通りなんです。

-

背骨と腰への深刻なストレス

猫ちゃんの背骨は驚くほどしなやかですが、それは水平方向の動きに対してであり、垂直にぶら下げられるような不自然な力には非常に脆弱なんです。

下半身が垂れ下がることにより、背骨、特に腰椎に強い牽引力(引っ張られる力)がかかり、椎間板ヘルニアの原因となったり、慢性的な腰痛につながる可能性がありますよ。 -

神経圧迫のリスク

脇の下には「腕神経叢(わんしんけいそう)」と呼ばれる、前足の動きや感覚を司る重要な神経の束が通っているんです。

体を吊り上げることでこの部分が強く圧迫されると、神経を直接傷つけてしまい、一時的な麻痺や長期的な痛みを引き起こす可能性があります。 -

肩や肘の関節へのダメージ

全体重が前足の付け根にかかるため、肩や肘の関節に設計上ありえないほどの過度な負担がかかるんです。

これを繰り返すことで関節炎を誘発したり、最悪の場合、関節が外れる脱臼を引き起こしたりする危険性もゼロではありませんよ。 -

強烈な心理的ストレス

猫ちゃんは、自分の足が地面や安定した場所にしっかりとついていることで安心感を得る動物なんです。

体が不安定な状態で宙に浮くことは、彼らの本能的な「捕食される恐怖」を最大限に煽ります。

いつ落とされるかわからないという不安からパニックになり、必死に暴れて逃げようとするのは当然の反応なんですね。

この恐怖体験は深く記憶に刻まれ、抱っこそのものへの強い嫌悪感や、飼い主さんへの不信感を生み出してしまいます。

そもそも、この「脇で持つ」という方法は、人間の赤ちゃんや幼児を抱き上げる際の動きから無意識に来ているんです。

しかし、人間と猫ちゃんとでは骨格構造も心理も全く異なります。

人間の常識をそのまま猫ちゃんに当てはめてしまうことこそが、最も危険な間違いなんです。

悪気がないからこそ、正しい知識を持つことが、愛猫ちゃんの心と体を守る上でとっても重要になるんですよ。

獣医師が警告する!猫へのリスクが高いNGな持ち方

「脇だけ持ち」以外にも、猫ちゃんの心と体にダメージを与える可能性のある持ち方はたくさんあるんです。

ここでは、特に注意すべき7つのNGな持ち方とその理由、そして専門家の見解を一覧表にまとめました。ご自身の抱っこが当てはまっていないか、ぜひチェックしてみてくださいね!

| NGな持ち方 | 猫への身体的・精神的影響 | 根拠・専門家の見解 |

|

脇だけを持って吊るす |

背骨・腰への強い負担、神経圧迫の危険、肩関節の脱臼リスク。下半身が不安定になり、猫ちゃんに強い恐怖とストレスを与えちゃうんです。 |

【PFI:ペット整体講座】 |

|

前足だけを引っ張る |

肩や肘の関節を痛め、脱臼する可能性が非常に高い。猫ちゃんにとって激しい苦痛を伴いますよ。 |

【ねこちゃんホンポ】 |

|

お腹だけを下からすくい上げる |

背骨が無理に反ってしまい、腰を痛める原因になる。内臓が圧迫され、不快感や痛みを引き起こす危険もあるんです。 |

|

|

首根っこを掴んで持ち上げる(成猫の場合) |

成猫は体重があるため首に全体重がかかり、痛みや筋肉・神経を損傷するリスクがある。屈辱感と恐怖心を与え、信頼関係を損なうんです。 |

【UCHINOCO】 |

|

人と猫が向き合う抱っこ |

下半身が不安定になり、猫ちゃんは恐怖から人の肩によじ登ろうとするんです。猫ちゃんにとっては不安定で強いストレスを感じる体勢なんですよ。 |

【ねこのきもち】 |

|

仰向け赤ちゃん抱っこ |

急所であるお腹が無防備になり強い不安を感じる。逃げられない体勢のため恐怖が増し、パニックになることも。慣れていない猫ちゃんには絶対NGですよ! |

【エリエール】 |

|

片手だけで胴体を持つ |

体全体が不安定になり、関節に負担がかかる。猫ちゃんはいつ落とされるか分からない恐怖を常に感じ続けるんです。 |

【PFI:ペット整体講座】 |

飼い主さんの声「私も昔はやっていました…」よくある間違いと体験談

これらのNGな持ち方は、決して特別なものじゃなく、多くの飼い主さんが経験する「あるある」なんですよ。

例えば、愛情表現のつもりで、人間の赤ちゃんのように仰向けに抱っこしてしまうケース。これは猫ちゃんにとって、最大の弱点であるお腹を無防備にさらすことになり、「降参」を意味するポーズを強制されるため、強い不安と屈辱を感じさせてしまうんです。

また、「子猫の頃はあんなに抱っこが好きだったのに、大人になったら急に嫌がるようになった」と悩む飼い主さんも少なくありません。

これは飼い主さんのせいではなく、猫ちゃんが成長して自立心が高まり、自分の意思で行動したいという気持ちが強くなる、ごく自然な過程であることが多いんですよ。

子猫時代の依存的な関係から、対等なパートナーとしての関係に移行するサインと捉えましょう。

大切なのは、過去の間違いに気づき、それを責めるのではなく、猫ちゃんの視点に立って学び直すことなんです。

これらの経験は、より深く猫ちゃんを理解し、より良い関係を築くための貴重なステップになりますよ。

【ダメからの卒業】猫が心から安心する正しい持ち方

猫が心から安心する正しい抱き方の全ステップ

猫の抱っこの黄金律…「安定」こそが「信頼」を生む

猫ちゃんの抱っこをマスターするための最も重要な原則、それは「圧倒的な安定感」なんです!

猫ちゃんにとって、物理的な安定はそのまま心理的な安心に直結するんですよ。

彼らの祖先は常に捕食される危険と隣り合わせで生きてきました。

そのため、不安定な体勢は、本能レベルで「危険な状態」「捕食者に狙われやすい無防備な状態」だと脳に信号を送ってしまうんです。

体が不安定で自由が効かない状態は、捕食者に捕まった時の絶望的な状況を連想させます。

だからこそ、猫ちゃんの脳は『不安定=死の危険』と瞬時に判断し、強い恐怖を感じるようにプログラムされているんですね。

この安定感を生み出すための基本が「2点支持の法則」なんです。

つまり、片手で必ず胸(前足の付け根あたり)をしっかりと支え、もう一方の手で必ずお尻と後ろ足を支えること。

この2点で体を支えることで、猫ちゃんの体重が効果的に分散され、まるで四本足で大地に立っているかのような、どっしりとした安心感を与えることができるんですよ。

さらに、抱き上げたら猫ちゃんの体を自分の体にそっと密着させることもとっても重要ですよ。これは「3つ目の支点」となり、さらなる安定感をもたらします。

それと同時に、飼い主さんの温もりや心音、匂いが伝わることで、猫ちゃんをリラックスさせる強い効果もあるんです。

母親に寄り添う子猫のような、根源的な安心感を与えられるんですね。

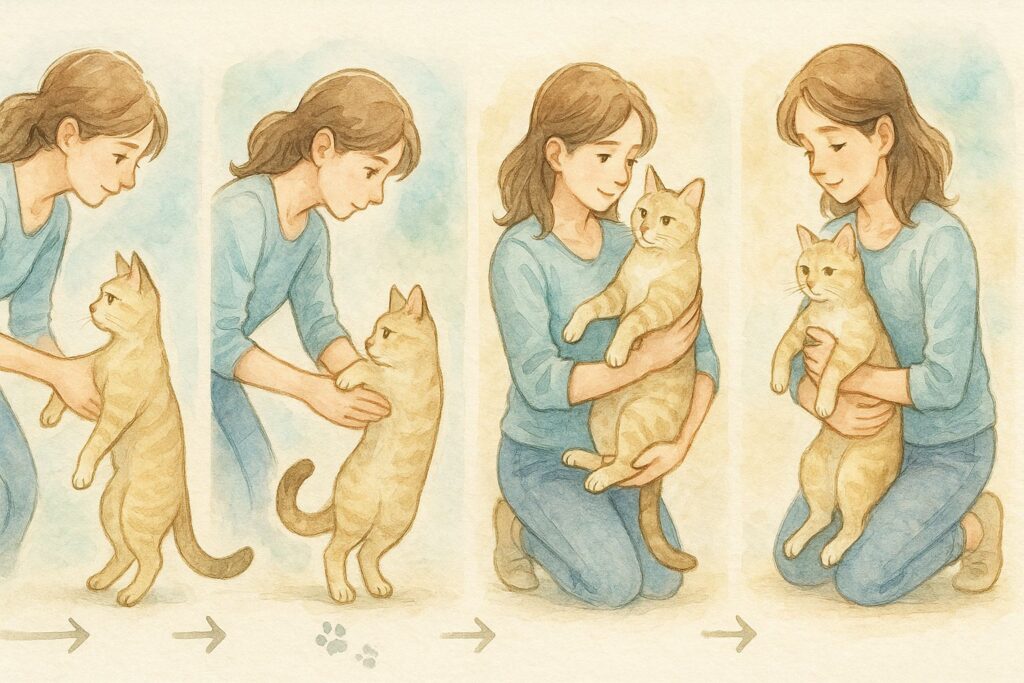

獣医師が教える、完璧な抱っこのための5ステップ

上記の原則を踏まえ、猫ちゃんにストレスを与えない理想的な抱き方を5つのステップに分けて解説しますね。

特に抱っこが苦手な猫ちゃんに対しては、焦らず、一つ一つのステップを、まるでスローモーションのように丁寧に行うことが成功の鍵ですよ。

-

【ステップ1】 アプローチと合図

猫ちゃんを驚かせないことが全ての始まりですよ!

いきなり背後から無言で掴むのは厳禁です。

猫ちゃんがリラックスしているのを確認してから、穏やかな声で名前を呼びながらゆっくりと近づき、猫ちゃんにあなたの存在と意図を知らせるんです。

特に臆病な猫ちゃんや抱っこに慣れていない猫ちゃんの場合は、飼い主さんが立ったままだと威圧感を与えてしまうため、床に座るか膝をついた低い姿勢から始めるのが理想的なんですよ。 -

【ステップ2】 上半身を支える

猫ちゃんの横かやや後ろから、利き手ではない方の手をそっと胸の下、前足のすぐ後ろあたりに差し込みます。

指を広げて、胸郭を優しく、しかし確実に支えるイメージです。

肩甲骨あたりを手のひらで支えるようにすると、より安定しますよ。

この時、肋骨を強く圧迫しないように力加減には注意してくださいね。 -

【ステップ3】 下半身を確保する

上半身を少し持ち上げ始めると同時に、間髪入れずにもう片方の利き手をお尻の下に滑り込ませます。

手のひらと腕全体を使って、お尻と後ろ足をすっぽりと、そして優しく包み込むようにして、体重の大部分をこちらの手で支えるイメージです。

このとき、猫ちゃんの体が常に地面と平行になるように保つことが、猫ちゃんに不安を与えないための重要なポイントですよ。 -

【ステップ4】 体に密着させて安定させる

猫ちゃんの体を持ち上げたら、流れるような動作で、自分の胸やお腹にそっと引き寄せます。

猫ちゃんの体が飼い主さんの体に寄りかかることで、猫ちゃんは壁に支えられているような絶対的な安心感を得て、落ち着くんですよ。

この密着感が、猫ちゃんがバランスを崩して体をよじったり、爪を立てて逃げようとしたりするのを防ぐ効果もあります。 -

【ステップ5】 優しく降ろす

抱っこを終える時も、始まりと同じくらい重要なんです。

猫ちゃんが降りたい素振りを見せたら、決して高い位置から飛び降りさせず、飼い主さんがしゃがんで床すれすれの低い位置まで優しく降ろしてあげましょう。

四本の足がしっかりと床に着いたのを確認してから、そっと手を離します。猫ちゃんにとって、抱っこの最後の記憶がその経験全体の印象を決定づけるんです。

どんなに心地よい抱っこでも、最後に雑に降ろされれば『怖い体験だった』と記憶されてしまうんですね。

最初から最後までが安全で管理されたポジティブな体験であると猫ちゃんが学習することで、「抱っこは怖くない、心地よいものだ」という信頼が育まれるんですよ。

【根拠】 なぜこの方法が正しいのか?専門家の見解

このステップバイステップの抱き方がなぜ猫ちゃんにとって最適なのか、その科学的・行動学的な根拠を、専門家の見解と共に示しますね。

-

不安定さがストレスの根源であるという根拠

「正面から脇の下に手を入れて抱き上げる方法は、下半身が不安定になります。特に親しくない人に正面から不安定な抱き方をされるのは、猫ちゃんにとってストレスになるかと思うんです」と、獣医師の岡本先生は指摘しています。

これは、猫ちゃんの安心感がいかに体の安定に依存しているか、そして予測不能な動きが恐怖に直結することを示す重要な見解なんですよ。 -

体を支えることの重要性に関する根拠

動物行動学の専門家は、「抱き上げられても、床の上にいるくらいの安定感があると猫ちゃんも安心するんですよ」「猫ちゃんの『寄りかかる壁』になったような気持ちで抱くとちょうどいいでしょう」と述べています。

これは、飼い主さんの体が猫ちゃんにとっての「安全な地面」の代わりとなり、予測可能な支えを提供すべきだという考え方に基づいているんですね。 -

お腹を下に向ける姿勢の有効性に関する根拠

特に神経質な猫ちゃんにとって、急所であるお腹を上に向ける「仰向け抱っこ」は強い不安を引き起こします。

獣医師が監修した記事では、お腹が下側を向く抱き方について、「神経質な猫ちゃんがより安心する抱き方なんです」と解説されています。

これは、猫ちゃんが本能的に最も防御的で落ち着ける自然な姿勢を維持することが、ストレスを最小限に抑えることに繋がることを示しているんですよ。

うちの子は抱っこ嫌い…猫の気持ちを読み解き、好きになってもらうための対策

うちの子は抱っこ嫌い…猫の気持ちを読み解き、好きになってもらうための対策

正しい抱き方を学んでも、「そもそもウチの子は抱っこさせてくれない」という悩みは尽きませんよね。しかし、猫ちゃんが抱っこを嫌がるのには必ず理由があるんです。その理由を理解し、猫ちゃんの気持ちに丁寧に寄り添うことで、状況は改善できるかもしれませんよ。

猫ちゃんの本当の気持ち…「YES」と「NO」のサイン

猫ちゃんは言葉を話せませんが、体全体を使って雄弁に感情を表現しているんです。抱っこを試みる前に、まずは彼らの「心の声」に耳を傾け、会話を試みましょう。

【NOのサイン】これが見えたら、今はやめておきましょう

-

しっぽ

先端だけをピクピクさせるのではなく、根元から力強く、あるいはイライラと左右にブンブンと振る。 -

耳

横に倒れて、いわゆる「イカ耳」の状態になる。これは警戒や不快感の強いサインですよ。 -

体

全身の筋肉がこわばり、前足で飼い主さんをぐっと突っぱって物理的な距離を取ろうとする。 -

声

低く唸るような声や、「やめてほしい」と訴えるような不満そうな声で鳴く。 -

行動

抱っこから降ろされた直後、自分の体を執拗に毛づくろいする。これはストレスを感じた後に気持ちを落ち着かせようとする「転位行動」なんです。 -

瞳孔

不安や興奮で瞳孔が普段より大きく開いている。

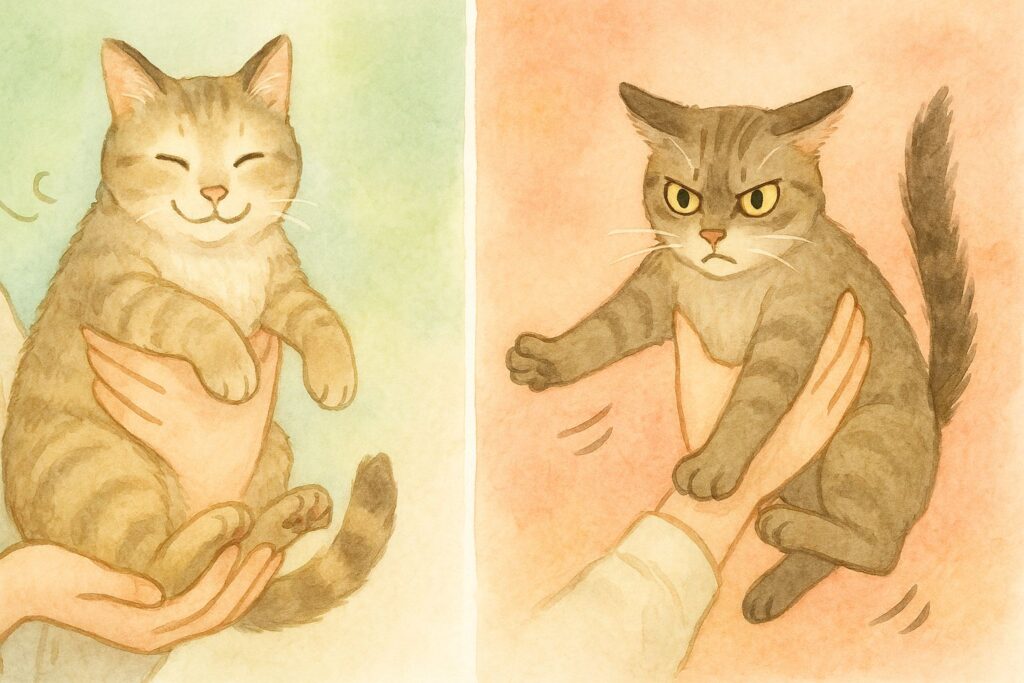

【YESのサイン】 抱っこに挑戦するチャンスかもしれません

-

体

筋肉がリラックスし、腕の中で体がふにゃふにゃと柔らかく、体重を預けてくる感じがする。 -

声

満足げに喉をゴロゴロと鳴らす。 -

目

あなたを見て、ゆっくりと瞬きをする。これは猫ちゃんにとって最大限の信頼の証ですよ! -

足

前足で飼い主さんの体を優しくふみふみする(子猫時代の名残の甘え行動)。 -

表情

顔の筋肉が緩み、穏やかでリラックスした表情をしている。

これらのサインは、猫ちゃんからの大切なメッセージなんですよ。抱っこは、猫ちゃんからの『YES』という許可を得てから始める、双方向のコミュニケーションであることを心に留めておきましょうね。

ここで最も重要なのは、猫ちゃんの「NO」を飼い主さんへの個人的な拒絶と捉えないことなんです。

多くの場合、猫ちゃんは飼い主さん自身を嫌っているんじゃなくて、「拘束される」「不安定になる」「自由を奪われる」という状況そのものを嫌がっているんですよ。

あるいは、過去に抱っこをされて動物病院に連れて行かれたなど、嫌な経験と抱っこが結びついている可能性もあります。

この心理を理解することで、飼い主さんは「嫌われているのかも」という感情的な悩みから解放され、「どうすれば安心させてあげられるか」という建設的な対策へと意識を向けることができるんです。

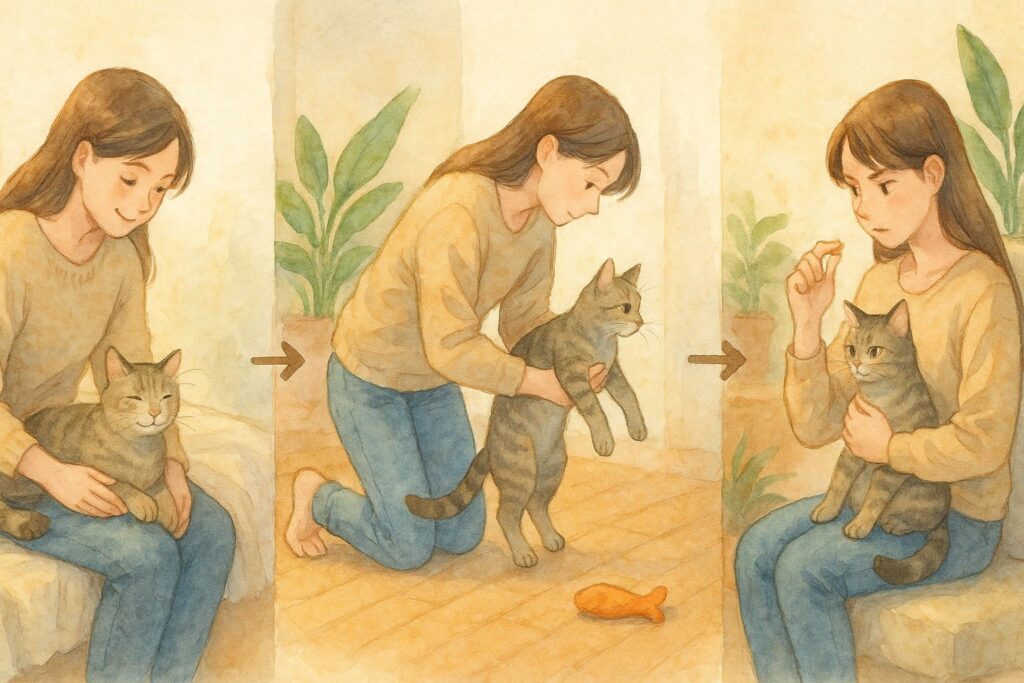

猫に抱っこ好きになってもらうための5ステップ・トレーニング

抱っこ好きになってもらうための5ステップ・トレーニング

抱っこが苦手な猫ちゃんには、焦らず、長い時間をかける覚悟でポジティブなトレーニングを行うのが有効ですよ。

-

最高のタイミングを選ぶ

猫ちゃんが自分からすり寄ってきた時、リラックスして喉を鳴らしている時など、猫ちゃんが甘えたい気分の時を狙います。

食事中や睡眠中、窓の外を夢中で見ている時など、猫ちゃんが何かに集中している時にその邪魔をするのは絶対にやめましょうね! -

「膝の上」から始める

いきなり抱き上げるのではなく、まずは飼い主さんの膝の上を「世界で一番快適な場所」にすることから始めます。

柔らかいブランケットを敷いたり、膝の上に乗ってきたら優しく撫でたり、特別なおやつをひとかけらあげたりして、「膝の上=良いことがある最高の場所」と根気強く学習させるんです。 -

短時間・低姿勢で練習する

膝の上で完全にリラックスできるようになったら、飼い主さんが床に座ったままの状態で、正しいフォームでほんの数秒だけ、体が少し浮く程度に抱き上げてみましょう。

高さへの恐怖を最小限に抑えることができますよ。

最初は1秒でも大成功です!「すぐに降ろしてもらえる」という安心感を育てることが目的なんです。 -

ポジティブな関連付けを作る

短時間の抱っこが成功したら、すぐに猫ちゃんが大好きなおやつをあげたり、お気に入りのおもちゃで数分間遊んであげたりします。

これを繰り返すことで、猫ちゃんは「抱っこされると、その後に必ずもっと楽しいことが待っている」と学習して、抱っこへの印象がポジティブなものに上書きされていくんですよ。 -

「逃げたい」サインを必ず尊重する

これが最も重要なステップなんです。

猫ちゃんが少しでも体をよじったり、嫌がる素振りを見せたら、絶対に無理強いせず、「わかったよ」と声をかけながらすぐに優しく降ろしてあげてください。

これにより、猫ちゃんは「自分の意思でいつでも逃げられる」「この人は自分の気持ちを尊重してくれる」と学び、飼い主さんへの絶対的な信頼を築くことができるんですよ。

この信頼こそが、穏やかな抱っこへの一番の近道なんです。

Q&A:あなたの抱っこの悩みを解決します

あなたの抱っこの悩みを解決します

Q: 子猫の頃は抱っこ好きだったのに、今は嫌がります。なぜですか?

A: それは非常によくある、自然な成長の証なんですよ。子猫から成猫へと成長するにつれて、多くの猫ちゃんはより自立心が強くなるんです。これは、あなたへの愛情が減ったわけじゃなくて、猫ちゃんが大人になった証拠なんですよ。人間の「思春期」のようなものだと考えてあげてください。彼らは依然としてあなたの存在を大切に思っていますが、愛情表現の方法が「いつでも受け入れる」から「自分の気分が良い時に求める」という対等な関係に変わっただけなんですね。

Q: 抱っこに慣れさせるには、どれくらいの時間がかかりますか?

A: 猫ちゃんの性格や過去の経験によって全く違うんです。数日で慣れる子もいれば、つらい過去を持つ保護猫ちゃんの場合、信頼関係を再構築するのに数ヶ月、あるいはそれ以上かかることもあります。大切なのは、他の猫ちゃんと比べず、焦らず、その子のペースに徹底的に合わせることなんですよ。毎日少しずつ、たとえ1秒の穏やかな抱っこでも、それを「大きな進歩」として喜び、成功体験を積み重ねていくことが重要です。後退することがあっても、決してがっかりしないでくださいね。

Q: お腹を見せてくれるのに、撫でようとすると怒って噛みつきます。どうして?

A: これぞ猫ちゃんの典型的な行動で、「ベリートラップ(お腹の罠)」とも呼ばれるんですよ。猫ちゃんがお腹を見せるのは「あなたを心から信頼しているので、私の最大の弱点を攻撃しないでしょう」という究極の信頼の証なんです。それは「見てもいい」という許可であり、必ずしも「触ってもいい」という招待状ではありません。その信頼に応えずにお腹を不用意に触ることは、猫ちゃんにとっては「降参した相手を攻撃する」という裏切り行為のように感じられるんですね。撫でる時は、猫ちゃんが喜ぶ頭や頬、顎の下、背中など、安全な場所にしておきましょう。

猫のダメな持ち方を卒業し、信頼を深める抱っこマスターになろう

猫のダメな持ち方を卒業し、信頼を深める抱っこマスターになろう

愛猫ちゃんとの抱っこは、単なるスキンシップ以上の意味を持つんです。

それは、言葉の通じない相手との深いコミュニケーションであり、お互いの信頼関係を測るバロメーターなんですよ。最後に、抱っこマスターになるための3つの鉄則をまとめますね。

-

決して宙ぶらりんにしないこと

常に猫ちゃんのお尻と体を支え、大地のような安定感を提供しましょう。

安定こそが全ての基本ですよ! -

目で話を聞くこと

猫ちゃんの繊細なボディランゲージに常に注意を払いましょうね。

あなたが抱っこしたい気持ちよりも、猫ちゃんの「今、心地よいか」という気持ちが常に優先ですよ。 -

恐怖ではなく、信頼を築くこと

ポジティブで、優しく、そして何よりも忍耐強いアプローチを心がけましょう。

良い抱っこは一方的な命令ではなく、お互いの気持ちを尊重し合う対話なんですよ。

正しい抱き方をマスターすることは、単に技術を学ぶことじゃないんです。

それは、愛猫ちゃんの言葉なき声に耳を傾け、その信頼に応えようとする、最も誠実な愛情表現なんですよ。

今日から始める小さな変化が、あなたと愛猫ちゃんのかけがえのない絆を、未来永劫、より深く、温かいものへと育んでいくことでしょう。