愛猫が腕の中でゴロゴロ…最高の癒やしタイムですよね!でも、その愛情表現が一日中続くと、話は別かもしれません。「可愛くてたまらない!」って気持ちと、「ほんの少しでいいから自分の時間がほしい…」なんて本音の間で、揺れ動いていませんか?

パソコン操作中にキーボードを占拠されちゃったり、トイレのドアの前で「開けてー!」と鳴き続けられたり、早朝に顔をフミフミされて叩き起こされたり…。

これって、多くの飼い主さんが経験する、まさに「嬉しい悲鳴」かもしれませんね!

でも、この行動がだんだんエスカレートして、「仕事に全然集中できない!」「夜くらいゆっくり寝かせて…」「ずっとくっついてるから家事が進まない!」なんて、深刻な悩みになってしまうことも。

しかも、その行き過ぎた甘えの裏には、ただの性格じゃなくて、猫ちゃんからのSOSサインや、「分離不安症」っていう心の病気が隠れているかもしれないんです。

この記事では、「うちの猫ちゃん、甘えん坊がすぎるかも?」というお悩みを、獣医さんの視点から徹底解説!

なんで猫ちゃん、特にオス猫は甘えん坊になりやすいの?というギモンから、今日からすぐに試せる具体的な対策まで、専門家のアドバイスや先輩飼い主さんたちの体験談を交えながら、わかりやすーくお話ししていきますね!

なぜ?うちのオス猫ちゃんが「甘えん坊すぎる」理由を徹底解剖

猫ちゃんが「甘えん坊すぎる」理由を徹底解剖

愛猫の行動をちゃんと理解して、上手に付き合っていくためには、まず「なんでそうなるの?」っていう根本の理由を知ることがとっても大事。

オス猫ちゃんが過剰に甘えちゃう背景には、彼らの本能や去勢手術、そして毎日の暮らしの中での学習が、複雑に関係しているんですよ。

1. オス猫に秘られた本能、「好き」を伝えるアピール力

そもそも、オス猫ちゃんって甘えん坊になりやすい本能を持ってるんです。

野生の世界では、オスはメスに自分の魅力をアピールして、子孫を残さなきゃいけません。

そのためのアピール力、つまり「好き!」って気持ちを伝える能力が、もともととっても高いんですね。

その有り余るアピール本能が、お家の中で暮らすようになると、たった一人の大好きな飼い主さんに一直線!

「遊んで!」「お腹すいた!」「そばにいてよ!」っていう気持ちを、それはもうストレートに、全力でぶつけてくるんです。だから、メス猫ちゃんに比べて甘えん坊な印象が強くなるんですね。

これって欠点なんかじゃなく、愛情深いオス猫ちゃんならではの可愛い個性なんです!

2. 最大の要因「去勢手術」による心と体の変化

そして、甘えん坊になる一番のきっかけが、何を隠そう「去勢手術」なんです!

「手術してから、まるで別の猫ちゃんみたいに甘えるようになった!」なんて経験、ありませんか?

この変化は、ホルモンバランスがガラッと変わることで起こる、心と体の一大イベントなんですよ。

去勢手術で男性ホルモンがぐっと減ると、縄張り争いや攻撃的な気持ち、そして何よりメス猫ちゃんへの興味が薄れていきます。

その結果、今まで外の世界や他の猫ちゃんに向いていたエネルギーが、ぜーんぶ身の回りの世話をしてくれる大好きな飼い主さんに集中砲火!「この人がいれば絶対安心だ!」って改めて気づくことで、甘えん坊モードがさらに加速しちゃうんです。

特に、子猫ちゃんのうちに手術をすると、心はずっと子猫ちゃんのまま大人になる、なんて言われています。

見た目は立派な成猫ちゃんなのに、心はピュアで無邪気なまま。そりゃあ、甘えん坊にもなりますよね!

これって、飼い主さんからすると、ちょっと不思議な感じがするかもしれません。

マーキングみたいな問題行動をなくしたくて手術したのに、今度は「甘えすぎ」っていう新しい悩みが生まれるなんて…。でもこれは、猫ちゃんの「子孫を残したい!」っていう本能の代わりに、「大好き!頼りにしてる!」っていう気持ちがグーンと強くなった証拠。

だから、去勢後のオス猫ちゃんには、「もう大人でしょ」じゃなくて、「心はちょっぴり甘えん坊な男の子なんだな」って気持ちで接してあげると、うまくいくかもしれませんよ。

3. 「甘えれば叶う」という学習と現代の飼育環境

猫ちゃんって、すっごく頭がいいんですよね。だから、「こうすれば、言うこと聞いてもらえる!」ってちゃっかり学習しちゃうんです。

「ニャーニャー鳴いて甘える」→「飼い主さんが撫でてくれた!おやつくれた!」この経験を繰り返すうちに、「甘える=お願いが叶う!」っていう方程式が、猫ちゃんの中で完成しちゃうわけです。

この学習は、飼い主さんの対応次第でどんどんエスカレート。

「鳴いてて可哀想だから…」とつい構ってしまったり、「静かにしてほしいから、おやつあげちゃえ」なんてことをしていると、「もっと強く鳴けばもっと構ってもらえるんだ!」と猫ちゃんの要求は強くなる一方です。

獣医さんも「どんなに可愛くても、お互いに少し距離を置く時間も大切。

構いすぎは、逆に猫ちゃんのストレスや分離不安のきっかけになることもありますよ」とアドバイスしています。

愛情と、言いなりになる甘やかしは、ちゃんと区別してあげたいですね。

さらに、リモートワークが増えたりして、飼い主さんと猫ちゃんが一緒にいる時間が増えたことも、依存度を高める原因の一つ。

ずっとそばにいるのが当たり前になると、猫ちゃんは一人でいることに不安や退屈を感じやすくなっちゃうんです。

「甘えん坊」と「分離不安」の境界線、愛猫の行動からサインを読み解く

「甘えん坊」と「分離不安」の境界線とは

愛猫からの「大好き!」は嬉しいけど、その度が過ぎる場合、もしかしたらそれは「分離不安症」っていう心の病気のサインかも…。

飼い主さんへの健全な「大好き」と、治療が必要かもしれない「依存」との境界線、しっかり見極めてあげましょう。

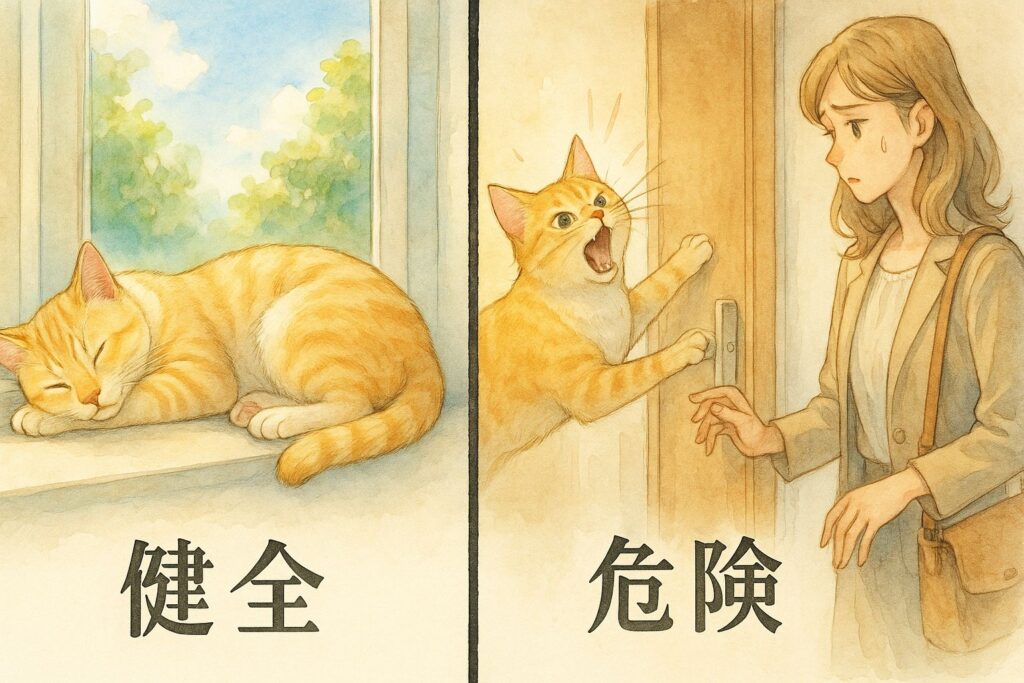

1. 健全な愛着と危険な依存の境界線

飼い主さんのことが大好きなのは、猫ちゃんにとってすっごく幸せなこと。

でも、それが「飼い主さんがいないと、もうダメ!パニック!」ってレベルになると、ちょっと心配かも。それが「分離不安症」です。

健全な愛着がある猫ちゃんなら、お留守番はちょっと寂しくても、一人の時間もちゃんとリラックスして過ごせます。

でも、依存状態の猫ちゃんは、飼い主さんの姿が見えなくなるだけで強いストレスを感じて、問題行動を起こしちゃうんです。

一番の見極めポイントは、「飼い主さんがいない時にだけ、問題行動をするか」。いる時はいい子なのに、お留守番させると決まって粗相をしたり、物を壊したり…。もしそうなら、分離不安症の可能性がかなり高いかもしれません。

2. 分離不安症のチェックリストと具体的な症状

うちの子、どっちかな?って思ったら、このチェックリストで客観的に見てみましょう!普通の甘えん坊さんと、ちょっと心配なサインを比べることで、今の状況がよりハッキリわかるはずです。

| 特徴 | 健全な甘えん坊 | 分離不安症の疑い |

|---|---|---|

| 後追い | 飼い主さんがいる時にそばにいたがる。トイレの前で待ってることも。 | 飼い主さんの姿が見えなくなっただけでパニックみたいに鳴き叫ぶ!ドアをガリガリ!出かける準備を始めただけで威嚇したり、邪魔したりする。 |

| 鳴き声 | ご飯や遊びなど、何かしてほしい時に「ニャーン」とアピール。 | 飼い主さんがいない間、まるで遠吠えみたいに、苦しそうにずーっと鳴き続ける(ご近所トラブルの原因になることも…)。 |

| 排泄 | いつも決まったトイレでできる。 | お留守番中に限って、ベッドやソファ、服の上など飼い主さんの匂いがする場所で粗相をしちゃう。これ、当てつけじゃなくて、不安でたまらないサインなんです。 |

| 行動 | 一人の時間でも、のんびりお昼寝したり、窓の外を眺めたりできる。 | お留守番中に家具や壁をボロボロに破壊する。体を舐めすぎて、一部の毛がハゲたり、皮膚が赤くなったりしている(自傷行為)。食欲がなくなったり、吐いちゃったりすることも。 |

3. 獣医師が指摘する「分離不安症になりやすい猫」の傾向

ある獣医さんによると、やっぱり「去勢したオス猫ちゃんは、女の子に比べて分離不安症になる子が圧倒的に多い」んだとか。

お家の中でずっと一緒に過ごすことで、猫ちゃんと人間の心の距離がぐーっと近くなって、猫ちゃんの飼い主さんへの依存度が高まっている…なんて、現代ならではの背景もあるようです。

ただ、ここで一つ注意!これらの症状は、他の病気のサインって可能性もゼロじゃありません。

例えば、やたら鳴くのは甲状腺の病気かもしれないし、粗相は膀胱炎かもしれません。

「ただのワガママでしょ」「寂しがり屋なだけね」なんて自己判断しちゃう前に、まずは動物病院で「体に悪いところはないかな?」って診てもらうことが、すっごく大事ですよ!

専門家が教える!甘えん坊すぎるオス猫への効果的な対策

甘えん坊すぎるオス猫への効果的な対策

愛猫の甘えが「ちょっと行き過ぎかも?」とか「分離不安のサインが出てる?」って気づいたら、早めの対策がカギになります!ここでは、動物行動学の専門家もオススメする、効果的な4つの対策をご紹介しますね。

猫ちゃんとの関係を見直して、猫ちゃんが心穏やかに自立できるよう、サポートしてあげましょう!

【対策1】 関係性の再構築 – 要求に応えず、主導権を握る

「鳴けば言うこと聞いてくれる!」って覚えちゃった猫ちゃんには、ちょっと心を鬼にして関係をリセットしてみましょう!カギになるのは、要求鳴きへの「徹底シカト」と、静かにできた時の「たっぷりご褒美」です。

方法

猫ちゃんが「構ってー!」「ごはんー!」と鳴いている間は、心を鬼にして

①目を合わせない

②声をかけない

③体に触らない

という『3ない』を徹底します!これは飼い主さんにとって、すっごく心苦しい瞬間ですよね…。

でも、『鳴いても要求は通らないんだよ』ってルールを教えるための、長い目で見れば猫ちゃんのためになる、とっても大事なトレーニングなんです。ここで一度でも根負けしちゃうと、「前は鳴いたら構ってくれたのに!」と猫ちゃんは混乱して、もっともっと強く鳴くようになっちゃいます。そして一番大事なのが、猫ちゃんが鳴き止んで、静かになった瞬間に「おりこうさん!」って優しく声をかけて、撫でたり要求に応えたりしてあげること。この対応は、家族みんなで協力して、一貫して行うのが成功のコツですよ!

根拠

これって、問題行動を減らして、望ましい行動を増やすための基本中の基本なんです。「無視するなんて可哀想…」って罪悪感を感じちゃうかもしれませんが、これは罰でも育児放棄でもありません!「『静かに待つ』っていう正しいコミュニケーションのやり方を、一緒に練習しようね」という、前向きなトレーニングだと考えてみてください。このブレない対応を続けることで、猫ちゃんは「鳴いてもムダなんだ。静かにしてたら良いことがあるぞ」と学び、飼い主さんが主導権を握る、健全でハッピーな関係が再構築できるんです。

【対策2】 環境エンリッチメント – 猫が一人でも満たされる家づくり

飼い主さんにべったりなのは、もしかしたらお家が「退屈」だからかも?猫ちゃんが一人でも「結構楽しいじゃん!」って思えるように、猫ちゃんの本能を刺激する豊かなお部屋(環境エンリッチメント)を作ってあげることが、根本的な解決に繋がります。

方法

-

ワクワクする縄張りを作ろう!

キャットタワーや壁のステップはもちろん、時々家具の配置をちょっと変えたり、新しい段ボール箱を置いてあげるだけでも、猫ちゃんにとっては最高の探検場所に!おもちゃも何個か用意して、日替わりで出してあげると、飽きずに遊んでくれますよ。高い場所は、安心できるシェルターであり、お部屋全体を見渡せる監視塔でもあるんです。 -

隠れ家を用意してあげよう

猫ちゃんって、もともと狭くて暗いところが大好き。段ボール箱やキャットトンネル、布をかけたケージみたいに、一人になりたい時に安心して隠れられる場所を、お家のあちこちに作ってあげましょう。 -

窓の外は天然のテレビ!

窓辺にふかふかのベッドやキャットタワーを置いて、外の鳥や虫、通る人たちを眺められるようにしてあげましょう。これだけで、猫ちゃんにとっては最高のエンターテイメントになります。窓の外に鳥のエサ台(バードフィーダー)を置くのも、超オススメですよ!

根拠

こういった環境づくりは、国際的な猫ちゃんの学会でも推奨されている、科学的にも「猫ちゃんが幸せに暮らすために大事だよ!」って言われているアプローチなんです。

猫ちゃんの「狩りをしたい!」「自分の縄張りをパトロールしたい!」みたいな本能的な欲求を満たしてあげることで、ストレスがぐーんと減って、飼い主さんへの過度な依存を防ぐ効果が期待できます。

【対策3】 知的欲求の充足 – 「知育トイ」で退屈を狩りの興奮に変える

お留守番中や飼い主さんが忙しいときの退屈しのぎに、超オススメなのが「知育トイ(フードパズル)」です!

方法:

中にドライフードやおやつを入れて、猫ちゃんが自分で転がしたり、仕掛けを解いたりしてゲットするタイプのおもちゃです。

まずは簡単なものから始めて、「頑張れば美味しいものがもらえる!」っていう達成感を味あわせてあげるのがポイント。

これさえあれば、飼い主さんがいなくても、一人で夢中になって遊んでくれるようになりますよ!

根拠

猫ちゃんはもともと、自分で狩りをして、獲物を捕まえて、ご飯を食べる生き物。「(遊びという名の)狩り→食事」という流れは、猫ちゃんの本能をめちゃくちゃ満たしてくれます。

ただお皿からご飯を食べるのとは、比べ物にならないくらいの満足感と心の充実を与えてくれるんです。獣医さんも、この知育トイのおかげで、分離不安や要求鳴き、さらには肥満まで解消できた!なんて事例をたくさん報告していて、その効果はお墨付きです!

【対策4】 留守番のトレーニング – 「いなくなる=不安」を上書きする

お留守番が苦手で不安になっちゃう子には、「お留守番=実は楽しいことなんだ!」ってイメージに塗り替えちゃうトレーニングがとっても効果的です。

方法

-

大げさな「行ってきます」はNG!

出かける時の「行ってきまーす!(ギュ〜ッ)」、帰ってきた時の「ただいまー!寂しかったでしょー!(ナデナデ)」みたいな過剰な挨拶は、飼い主さんがいない時間を「特別なこと」だと猫ちゃんに意識させて、逆に不安を煽っちゃいます。出かける時も帰る時も、なるべく「ちょっとそこまで」みたいな感じで、さらっと行動するのがコツです。 -

お留守番にご褒美をプラス!

出かける直前に、とびっきり美味しいおやつや、夢中になれる知育トイをあげましょう。これを繰り返すうちに、猫ちゃんの頭の中で「飼い主さんがいなくなる=ラッキーなことが起きる!」という新しい方程式が完成します。 -

短いお留守番からスタート

まずはゴミ出しみたいに、ドアを閉めて数分で戻る練習から。次は別の部屋に5分、10分とこもってみる…。そんな風に、少しずついない時間を延ばしていくことで、猫ちゃんをお留守番に慣れさせて、「大丈夫、ちゃんと帰ってくるんだな」という安心感を育ててあげましょう。

根拠

これらは、動物病院で分離不安症の子に実際に指導される、行動療法の基本テクニックです。飼い主さんが出かけるのを察して感じる不安な気持ちを和らげて、お留守番そのものへの苦手意識をなくしてあげることを目指します。

うちの子も!猫と暮らす飼い主たちの「甘えん坊すぎる」体験談

猫と暮らす飼い主たちの「甘えん坊すぎる」体験談

専門家のアドバイスも大事だけど、実際に同じ悩みを持って、それを乗り越えてきた先輩飼い主さんたちのリアルな声は、大きなヒントと勇気をくれますよね!

去勢後の劇的な変化

やっぱり、去勢手術をきっかけに性格がガラッと変わった!という声は本当に多いです。

「もともと警戒心が強くて全然寄ってこなかったのに、すっごい甘えん坊になって、自分から膝に乗ってくるようになったんです」。「牙をむき出しにして威嚇してたあの子が、今じゃスリスリ…。

え、別の猫ちゃん!?」なんて驚きの声や、「手術してから、めちゃくちゃ甘えん坊になってくれて毎日幸せです!」という喜びの声もたくさん!

嬉しいけど…困る日常

その一方で、その甘えが日常生活のちょっとしたハードルになることも。

「昼間、家事をしているとずーっと後ろをついてくるんです。掃除機をかければワイパーの上に乗るし、料理中はキッチンに登りたがるし、トイレもお風呂も出待ちされてます…」。

「寝てるときに頭突きで起こされるのは、正直ちょっと困ってます(笑)」などなど、愛情と困惑が入り混じった、リアルな悩みが共有されています。

対策の成功例

でも、ちゃんと対策すれば状況は良くなる!ってことも、たくさんの体験談が証明してくれています。

要求鳴きに悩んでいたある飼い主さんは、「5ヶ月間、心を鬼にして無視し続けたんです。

そしたら今じゃ、朝起きる前に2、3回鳴くだけになりました。

鳴いてもムダって分かったみたい」と、ブレない対応の大切さを語っています。また、別の飼い主さんは、「遊ぶ時間とご飯の時間をきっちり決めて、昼間も退屈しないように知育トイをあげてみました。

そしたら、子猫ちゃんの要求鳴きが1ヶ月で劇的に減ったんです!」と、生活リズムを整えることの効果を報告しています。

最高の関係を築くために – 愛情と自立のベストバランス

最高の関係を築くために

ここまで見てきたように、オス猫ちゃんが甘えん坊すぎるのには、彼らの本能や去勢手術、そして飼い主さんとの毎日の関係から生まれる、ちゃーんと理由があるんですよね。

その真っ直ぐな愛情表現は、飼い主さんにとって、何にも代えがたい宝物のはずです。

でも、その可愛さにつられて、すべての要求に応え続けてしまうのは、長い目で見ると猫ちゃんのストレスを増やし、飼い主さんへの過度な依存、そして「分離不安症」という深刻な心の病気に繋がってしまうかもしれません。

本当の愛情って、ただただ甘やかすことじゃないんです。愛猫の「自分でいられる時間」を尊重して、猫ちゃんが本来持っている習性や本能を満たせるような楽しい環境を整えてあげること。

そして、飼い主さんがそばにいなくても、心穏やかに、幸せに過ごせるようにサポートしてあげること。

それこそが、猫ちゃんの生涯にわたる幸せ(QOL – クオリティ・オブ・ライフ)を高めてあげるための、飼い主さんの最高に重要な役割なのかもしれませんね。

この記事で紹介した方法は、問題行動をただ『治す』ためのものじゃありません。

愛猫の行動の裏にある「気持ち」を理解して、もっと良いコミュニケーションを取るためのヒントです。

もし、「分離不安症かも…」と強く疑われたり、色々試しても状況が良くならなかったりした場合は、決して一人で抱え込まず、かかりつけの獣医さんという心強いパートナーに相談してくださいね。

専門家は、行動のトレーニングや、時にはお薬の力も借りながら、その子に合ったベストな解決策を一緒に考えてくれるはずです。

これからも、あなたの愛猫ちゃんとの絆が、お互いを理解することでもっともっと深く、素敵なものになりますように!