「ブラッシングしてもしても、猫の毛が抜けてキリがない…」「掃除したそばから、また毛が舞っている…」

多くの飼い主さんが、愛猫の抜け毛との終わりのない戦いに、ため息をついているのではないでしょうか。

ソファにも、ベッドにも、そしてお気に入りの黒い服にも、キラリと光る愛しい「猫毛」。

特に春と秋の「換毛期」には、まるで体がひと回り小さくなったのでは?と思うほど毛が抜け、その量は普段の10倍以上になる猫もいると言われており、その苦労は計り知れません。

しかし、もしそのブラッシングが、ただ部屋を綺麗にするためだけではないとしたら?

もし、その一手間が、愛猫を深刻な病気から守り、あなたとの絆を言葉以上に深めるための、何よりも重要な時間だとしたら?

この記事は、そんな「キリがない」と感じているあなたにこそ読んでいただきたい、猫ちゃんのブラッシングの真実に迫る完全ガイドです。

なぜブラッシングが必要なのか、その科学的根拠と獣医師の警告から、この終わらない戦いを、愛猫との至福の時間に変えるための具体的な方法まで、丁寧に解説します。

さあ、ブラッシングの本当の意味を知り、愛猫との暮らしをより豊かで健康的なものへと変えていきましょう。

猫のブラッシングをしないとどうなる?獣医師が警告する2大健康リスク

毛球症に気をつけないと・・・

「うちの子は短毛種だから大丈夫」「自分で毛づくろいしているから平気」そう思っている飼い主さんも少なくないかもしれません。

しかし、専門家はブラッシングを怠ることが、猫ちゃんの健康に深刻な、そして静かに進行する影響を及ぼす可能性があると警告しています。

ここでは、ブラッシングをしないことで引き起こされる、特に注意すべき2つの大きな健康リスクについて、獣医学的な観点から詳しく解説します。

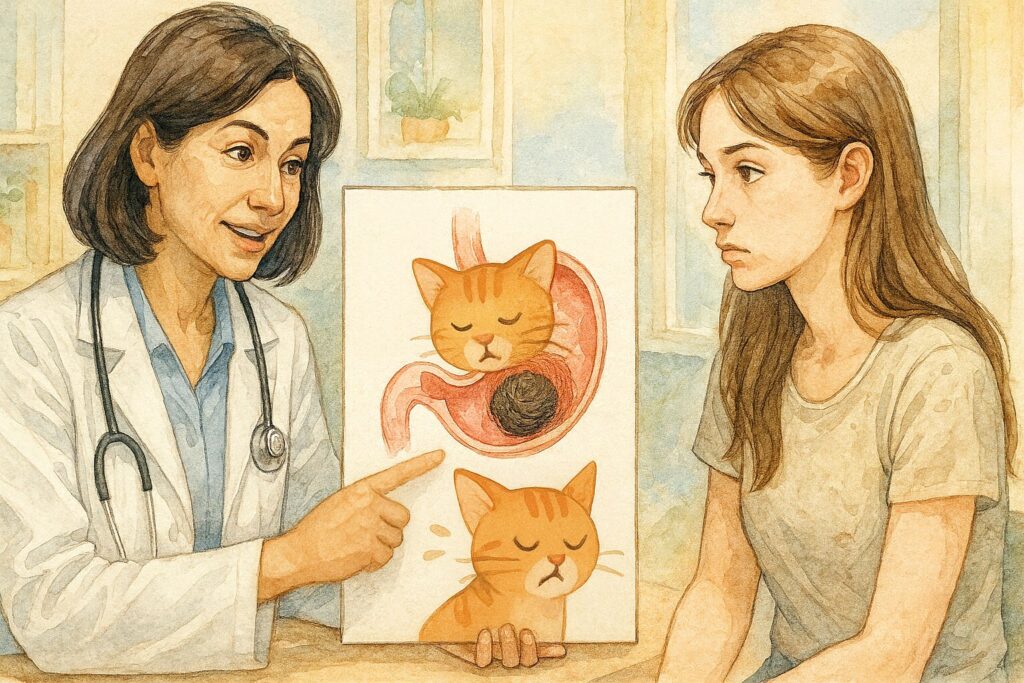

密かなる脅威!毛球症(もうきゅうしょう)

猫ちゃんが体を舐めて毛づくろい(グルーミング)をするのは、体を清潔に保ち、心を落ち着かせるための自然で不可欠な行動です。しかし、この美しくさえある習性が、時として深刻な病気を引き起こす原因となります。

猫ちゃんの舌の表面は、「糸状乳頭(しじょうにゅうとう)」と呼ばれる、喉の奥に向かって生えた無数の硬いトゲで覆われています。この糸状乳頭は非常に高性能なブラシのように機能し、抜け毛を効率的に絡め取ります。

しかし、猫ちゃんは器用に毛だけを吐き出すことができないため、絡め取った毛をそのまま飲み込んでしまうのです。

通常、飲み込んだ毛の多くは便と一緒に排出されますが、ブラッシング不足で抜け毛の量が多いと、胃の中で毛が水分を吸いながら絡まり合い、消化されずに塊を形成します。

これが「毛球(もうきゅう)」です。胃の中にできた毛球は胃の粘膜を常に刺激し、吐き気をもたらし、食欲不振や嘔吐、便秘といった「毛球症」の症状を引き起こすのです。

頻繁に毛玉を吐くこと自体が、すでに胃腸に負担がかかっているサインと言えます。

そして、最も恐ろしいのが、この毛球が腸に移動して引き起こす「腸閉塞」です。腸という細い管が完全に詰まってしまうと、食べたものも水分も先に進めず、激しい腹痛や繰り返す嘔吐に苦しみます。

食欲も元気も完全になくなり、ぐったりとしてしまいます。閉塞した部分の腸は血流が悪くなり、組織が壊死し、最悪の場合、腸壁に穴が開いて腹膜炎を起こし、命を落とす危険性もあるのです。

こうなると、内視鏡や開腹手術による毛球の摘出が必要となり、猫ちゃんの体に大きな負担をかけるだけでなく、治療費も高額になることが避けられません。

多くの獣医師が、この毛球症の主な原因として「ブラッシング不足」を挙げており、日々の飼い主によるケアがいかに重要かを強調しています。

隠れた痛み!皮膚炎と皮膚トラブル

ブラッシングをしないと、抜け落ちた毛が被毛の中に留まり続けます。

特に長毛種では、この抜け毛が健康な毛と複雑に絡まり合い、「毛玉」や、まるで一枚のカーペットのような「フェルト状の塊」を形成しやすくなります。

この毛玉は、単に見た目が悪いだけではありません。毛玉の下の皮膚は、完全に空気の流れが遮断され、汗や皮脂で湿気がこもりやすい状態になります。

この暖かく湿った暗い環境は、細菌や真菌(カビ)が繁殖するのに最適な培養器となり、赤み、かゆみ、フケなどを伴う皮膚炎や感染症を引き起こす温床となるのです。

さらに、固くなった毛玉は周囲の皮膚を常に四方八方から引っ張り続けるため、猫ちゃんに絶え間ない痛みと不快感を与えます。想像してみてください。

髪の毛がずっと引っ張られているような状態が、体のあちこちで起きているのです。これではリラックスすることなどできません。あまりにひどい毛玉は、自宅でのケアではどうすることもできず、動物病院で鎮静下や麻酔をかけてバリカンで刈り取らなければならないケースも少なくありません。

負の連鎖!皮膚トラブルが毛球症を悪化させる

ここで見過ごされがちですが、非常に重要な関連性があります。それは、皮膚トラブルが過剰なグルーミングを引き起こし、それが毛球症のリスクを増大させるという負の連鎖です。

ノミの寄生やアレルギー性皮膚炎などで皮膚にかゆみや違和感が生じると、猫ちゃんはその不快感を和らげようとして、特定の場所を執拗に舐め続けます。

これは本能的な行動ですが、結果的に飲み込む毛の量を劇的に増加させ、毛球症の発症リスクが急上昇するのです。

このことから、ブラッシングは単に抜け毛を取り除くだけの作業ではないことがわかります。

それは、被毛をかき分けて皮膚の状態を直接自分の目で確認できる、極めて重要な「健康診断」の時間でもあるのです。皮膚炎の初期症状などを早期に発見できれば、毛球症という二次的な、より深刻な問題へと発展する前に対処することが可能になります。

「キリがない」は誤解!猫のブラッシングがもたらす健康と絆のメリット

抜け毛との戦いに疲れてしまうと、ブラッシングはただの面倒な作業に思えてしまうかもしれません。しかし、視点を変えれば、ブラッシングは愛猫と飼い主の双方にとって、計り知れないほどのメリットをもたらす、かけがえのない時間なのです。

毎日の健康チェック!美しい被毛以上の価値

ブラッシングは、飼い主が愛猫の全身に触れる絶好の機会です。普段は豊かな被毛に隠れて見えない皮膚の状態や体の変化を、定期的かつ体系的にチェックすることができます。

-

病気の早期発

ブラシで毛をかき分けながら体に触れることで、「あれ、こんなところに小さなしこりがあったかな?」「この辺りを触ると嫌がるな」といった、しこりや腫れ、傷、皮膚の赤み、脱毛など、言葉を話せない猫たちの病気のサインを早期に発見できる可能性が高まります。 -

寄生虫の発見

特に暖かくなる季節には、ノミやダニといった外部寄生虫がいないかを確認するのに非常に有効です。毛の根元に潜む黒い粒(ノミのフン)を見つけることもできます。 -

血行促進と美しい被毛

ブラシによる適度なマッサージ効果は、皮膚の血行を促進します。これにより新陳代謝が活発になり、皮膚から分泌される自然な油分が被毛全体に行き渡ります。結果として、健康的でツヤのある、本来の美しい毛並みを保つことができるのです。

究極のコミュニケーション!猫語で愛を伝える時間

ブラッシングは、単なるお手入れ以上の意味を持つ、深いコミュニケーションの手段です。

-

アログルーミングと絆の形成

猫ちゃんの世界では、親子や兄弟、仲の良い猫ちゃん同士で体を舐め合う「アログルーミング」という行動が見られます。

これは、信頼や愛情、社会的な絆を示すための非常に重要なコミュニケーションです。

飼い主が優しくブラッシングをすることは、この猫社会の親密な行動を模倣し、猫ちゃんに「あなたは大切な仲間だ、家族だよ」というメッセージを、彼らの言葉で伝える行為なのです。 -

信頼関係の構築

痛くない、気持ちの良いブラッシングを根気強く続けることで、猫ちゃんは「人間に体を触られることは安全で心地よいことだ」と学習します。

これは、動物病院での診察や投薬、爪切りなど、生きていく上で避けられない他の必要なケアを受け入れるための、強固な信頼関係の土台となります。 -

ストレスの軽減

グルーミングされることは、猫ちゃんにとって深いリラックス効果をもたらし、脳内でオキシトシンのような心を落ち着かせる「幸せホルモン」の分泌を促すと言われています。

飼い主による優しいブラッシングは、母猫や仲間からのグルーミングを彷彿とさせ、猫のストレスを和らげる効果があります。これは飼い主にとっても、愛猫のゴロゴロ音を聞きながら行う癒やしの時間となるでしょう。

【完全マニュアル】愛猫がうっとりするブラッシングの正しいやり方

ブラッシングの正しい方法は?

正しい知識と道具、そして少しのコツがあれば、ブラッシングは愛猫にとって「うっとりする時間」に変わります。

仕事道具は正しく選ぶ!完璧なブラシの見つけ方

「とりあえずこれでいいか」と選んだブラシが、実は愛猫がブラッシングを嫌いになる最大の原因かもしれません。愛猫の毛の長さ(長毛種か短毛種か)、毛質(ダブルコートかシングルコートか)、そして目的(もつれをほぐす、抜け毛を取る、ツヤを出すなど)によって最適な道具は異なります。間違った道具は猫に痛みを与え、ブラッシングへの恐怖心を植え付けてしまいます。

猫のブラシ種類別徹底比較ガイド

| ブラシの種類 | 特徴 | 最適な猫種 | メリット | デメリット・注意点 |

|

スリッカーブラシ |

<br>「く」の字の細い金属ピンが密集。毛玉やアンダーコートの除去に特化。 |

長毛種、ダブルコートの短毛種 |

抜け毛を効率的にごっそり除去できる。換毛期の救世主。毛玉ほぐしにも必須。 |

**皮膚を傷つけやすいので最も注意が必要。**鉛筆持ちで力を入れず、手首のスナップを効かせて優しくとかすこと。絶対に強く押し付けない。 |

|

ラバーブラシ |

<br>ゴムやシリコン製の柔らかい素材。摩擦で抜け毛を絡め取る。 |

短毛種 |

マッサージ効果が高く、皮膚に優しい。ブラッシング初心者の猫や、スリッカーが苦手な子にも。お風呂でシャンプーしながらも使える。 |

毛玉ほぐしには不向き。やりすぎると健康な毛まで抜けることがあるため5分以内が目安。表面の毛を取るのが得意。 |

|

コーム |

<br>金属やプラスチック製の櫛。粗目と細目がある。 |

全猫種(特に長毛種の仕上げや毛玉チェックに) |

毛玉の有無の確認、毛並みを整える仕上げに最適。ノミ取りにも使える。スリッカー後の最終チェックに必須。 |

毛玉に引っかかりやすいため、無理にとかすと痛い。必ずスリッカーやピンブラシで全体をほぐした後で使うのが基本。 |

|

ピンブラシ |

<br>人間のブラシに似ており、ピンの先端が丸い。 |

長毛種、毛量の多い猫 |

日常的なもつれ防止に。皮膚への刺激がスリッカーよりマイルドで、広範囲を優しくとかせる。ブラッシングの導入にも向いている。 |

スリッカーほどの強力な毛玉除去力はない。あくまで仕上げや、ひどくなる前のもつれをほぐすのに使う。 |

|

獣毛ブラシ |

<br>豚毛や猪毛などの天然毛。静電気が起きにくい。 |

全猫種 |

被毛に自然なツヤを与える。ブラッシングの仕上げや、ブラシに慣れさせる初期段階のマッサージ代わりに。猫の気分転換にも。 |

抜け毛をしっかり取り除く効果は低い。主な目的はツヤ出しとマッサージ。これ一本で抜け毛対策はできない。 |

最適な頻度!やりすぎも禁物

ブラッシングの頻度は、愛猫の被毛のタイプによって調整するのが基本です。

-

長毛種

毛が絡まりやすく毛玉ができやすいため、毎日行うのが理想です。1日サボると翌日が大変になることも。 -

短毛種

毛玉の心配は少ないですが、抜け毛対策と健康チェックのために週に2~3回を目安に行いましょう。 -

換毛期(春・秋)

抜け毛が急増するため、長毛種は毎日、短毛種も毎日~2日に1回と頻度を上げて、積極的に抜け毛を取り除いてあげましょう。

ただし、やりすぎは禁物です。1回のブラッシングは3分~5分程度で手短に終わらせるのがコツ。長時間行うと、猫が飽きてしまうだけでなく、皮膚を刺激しすぎたり、健康な毛まで抜いてしまったりする可能性があります。

ブラッシングの実践テクニック

準備が整ったら、いよいよ実践です。以下の手順で、愛猫をリラックスさせながら行いましょう。

-

準備

猫ちゃんが食後などでリラックスしている時間を選び、静かで落ち着ける場所で行います。始める前にブラシの匂いを嗅がせるなどして、道具に慣れさせましょう。静電気防止や毛の舞い散りを抑えるために、ブラッシングスプレーを軽く吹きかけるのも効果的です。 -

「安全地帯」からスタート

まずは猫ちゃんが触られて喜ぶ場所、例えば頭や首の後ろ、顎の下などから優しく始めます。「気持ちいいね」と声をかけながら始めましょう。 -

体へ移動

猫ちゃんがリラックスしているのを確認したら、毛の流れに沿って、首から背中、尻尾の方向へとブラシを動かします。決して毛の流れに逆らわないように。 -

側面と足

片方の前足をそっと持ち上げ、脇の下や体の側面にブラシをかけます。このあたりも毛玉ができやすいポイントです。 -

デリケートな部分へ

お腹、しっぽ、お尻周りは猫が嫌がることが多い敏感な場所です。最後に、ごく優しく、短時間で済ませましょう。どうしても嫌がる場合は無理強いせず、日を改めましょう。 -

仕上げ

最後にコームを全体に軽く通し、残っているもつれがないかを確認し、毛並みを整えます。 -

サインを見逃さない

ブラッシングの最中は、常に愛猫の様子を観察しましょう。耳が横に倒れる(イカ耳)、しっぽをパタパタと激しく振る、皮膚が波打つ、唸り声をあげるなどのサインは「もうやめて」の合図です。

このサインを見たら、たとえ途中でもすぐに中断し、「よく我慢したね」と褒めて終わらせることが、信頼関係を築く上で最も重要です。

ブラッシング嫌いの猫ちゃんを好きにさせるには?

猫ちゃんとコミュニケーション

「うちの子は、ブラシを見ただけで逃げてしまう…」そんなお悩みを持つ飼い主さんも多いでしょう。しかし、諦めるのはまだ早いです。猫ちゃんがブラッシングを嫌がるのには必ず理由があります。

過去の痛い経験や、拘束されることへの恐怖心など、その原因を理解し、正しいアプローチで接すれば、多くの猫はブラッシングを受け入れてくれるようになります。

基本原則は「焦らない、強制しない、ポジティブな経験にする」こと。ここでは、専門家のアドバイスと飼い主たちの成功体験に基づいた、段階的なトレーニング方法をご紹介します。

ステップ・バイ・ステップ 慣らし方プラン

-

【第1段階】 道具を「無害化」する

まずはブラシへの警戒心を解くことから始めます。ブラシを猫ちゃんが普段過ごす部屋にさりげなく置いておき、それが日常の風景の一部になるようにします。

猫ちゃんが近づいて匂いを嗅いだり、顔をこすりつけたりしたら、たくさん褒めて特別なおやつをあげましょう。「ブラシ=良いことがあるもの」と関連付けさせます。 -

【第2段階】 触れることから始める

猫ちゃんが喜ぶ撫で方の延長線上でブラシに触れさせます。まずは手でたくさん撫でてリラックスさせた後、ブラシの「背」の部分でそっと体に触れてみます。

嫌がらなければ、次にブラシの毛先で、頬や顎の下など、猫が特に喜ぶ場所を「一瞬だけ」とかします。そして、すかさず大好きなおやつを与えましょう。 -

【第3段階】 「一回だけ」ルール

最初のうちは、セッションを極端に短くすることが成功の鍵です。「ひと撫でして、おやつをあげて、終わり」。これを徹底します。猫が「もっとやってほしい」と思うくらいでやめるのが理想です。「嫌がる前にやめる」ことで、ブラッシングに対するネガティブな記憶を上書きしていきます。

-

【第4段階】 少しずつ範囲を広げる

猫ちゃんが短いブラッシングに慣れてきたら、セッションごとに少しずつ回数や範囲を広げていきます。「今日は背中だけ」「明日は体の側面も」というように、全身を一度にやろうとせず、パーツごとに分けて行うのも良い方法です。毎日少しずつ、成功体験を積み重ねていきましょう。

飼い主たちの裏ワザ&成功のコツ

-

グローブ型ブラシの活用

ブラシそのものに恐怖心がある猫には、撫でる感覚に近いグローブ型のブラシから始めると、受け入れられやすいことがあります。 -

おやつの魔法

「ちゅ~る」のようなペースト状のおやつを舐めさせている間に、注意が逸れている隙にさっと数回ブラッシングを済ませてしまうという飼い主さんも多いようです。 -

二人体制で行う

一人が猫ちゃんを優しく支えながらおやつを与え、もう一人がブラッシングを担当すると、猫ちゃんの注意が逸れてスムーズに進むことがあります。 -

場所を変えてみる

普段の場所では警戒してしまう猫ちゃんも、お風呂場など、普段あまり行かない静かな場所に移動すると、魔法のようにおとなしくなることがあります。

それでも抜け毛がキリがない!ブラッシング以外の猫の総合抜け毛対策

いろいろな抜け毛対策

「毎日ブラッシングしているのに、やっぱり抜け毛がすごい…」そう感じるのは当然です。

ブラッシングは最も重要な対策ですが、それだけでは「キリがない」と感じるほどの抜け毛を完全にコントロールすることは難しいかもしれません。

そこで、ブラッシングの効果を最大限に高め、抜け毛問題を根本から解決するための、総合的なアプローチをご紹介します。

1. 体の内側からのケア!食事、サプリメント、水分補給

健康で丈夫な被毛は、体の内側から作られます。抜け毛が異常に多い場合、栄養不足のサインである可能性も考えられます。

-

健康な被毛を作る栄養素

猫ちゃんの被毛の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。そのため、質の高い動物性タンパク質が豊富な食事が不可欠です。

また、皮膚の健康を保ち、炎症を抑えるオメガ3・オメガ6脂肪酸や、皮膚の新陳代謝を助けるビタミンA、ビタミンB群、亜鉛などのミネラルも非常に重要です。フードの成分表をチェックしてみましょう。 -

毛玉ケアフードの活用

市販されている「毛玉ケア」を謳ったフードは、食物繊維(サイリウムやビートパルプなど)が豊富に含まれています。この食物繊維が、飲み込んでしまった毛を絡め取り、便と一緒にスムーズに排出するのを助けてくれます。 -

サプリメントやおやつの補助

食事だけでは補いきれない栄養素は、サプリメントで補うのも一つの手です。特にオメガ3脂肪酸などは、被毛の質を改善する効果が期待できます。

また、毛の排出を助ける潤滑剤(毛玉除去剤)や、胃を刺激して毛玉を吐きやすくする猫草なども、必要に応じて活用しましょう。

2. 究極のリセット!戦略的なシャンプー

猫ちゃんは本来、自分で体を清潔に保つ動物なので頻繁なシャンプーは不要ですが、換毛期など抜け毛が特にひどい時期には、シャンプーが非常に効果的な「リセット」手段となり得ます。

一度のシャンプーで、普段のブラッシングでは取り切れない大量のアンダーコート(下毛)をごっそり洗い流すことができます。ただし、洗いすぎは皮膚のバリア機能を損なうため厳禁です。

頻度の目安としては、長毛種で月に1回程度、短毛種では年に数回、または特に汚れが気になるときだけに留めましょう。

3. 抜け毛に強い家づくり!プロの掃除術

どんなに対策をしても、毛が部屋に舞うのは避けられません。最後の砦は、その抜け毛をいかに効率よく、ストレスなく取り除くかです。

-

床

フローリングの場合、いきなり掃除機をかけると排気で毛が舞い上がってしまいます。

まず静電気で毛を吸着するドライシートで毛を集めてから掃除機をかけるのが鉄則です。

カーペットの場合は、掃除機をかける前にゴム手袋やゴム製のほうきで表面をこすると、繊維の奥に入り込んだ毛が面白いようにかき出せます。 -

布製品(ソファ・ベッド)

ここでも「ゴム手手袋」が大活躍します。少し湿らせたゴム手袋で布の表面を撫でるだけで、毛がみるみるうちに集まってきます。ペットの毛専用の粘着クリーナーやワイパーも効果的です。 -

空気中

目に見えない、空気中に舞う毛やフケは、アレルギーの原因にもなります。

高性能なフィルター(HEPAフィルターなど)を搭載した空気清浄機を稼働させることで、これらを効率的に捕集し、床に落ちる毛の量を減らすことができます。 -

衣類

洗濯の際に、ペットの毛を絡め取る専用のランドリースポンジを入れたり、乾燥時にウール製のドライヤーボールを入れたりすると、衣類に付着した毛が取れやすくなります。

【結論】 ブラッシングは「作業」じゃない。愛猫への最高の贈り物

「キリがない」と感じていた猫のブラッシング。しかし、その一手間には、私たちが想像する以上の深い意味と、たくさんの愛情が込められていました。

-

ブラッシングは、単なる抜け毛対策ではありません。それは、愛猫を命に関わる病気である**「毛球症」や、痛みを伴う「皮膚炎」から守るための、飼い主にしかできない最も効果的な予防医療**です。

-

ブラッシングは、単なるお手入れではありません。それは、猫社会における愛情表現「アログルーミング」を模倣し、「あなたは大切な家族だよ」と伝えるための、最高のコミュニケーションなのです。

-

そして、ブラッシングは、抜け毛問題を解決するための総合戦略の要です。適切な食事管理、戦略的なシャンプー、そして効率的な掃除術と組み合わせることで、初めて「キリがない」戦いに終わりが見えてきます。

さあ、今日からブラッシングを、面倒な「作業」から、愛猫への最高の「贈り物」へと変えてみませんか。その数分間が、あなたと愛猫の毎日を、より健やかで、より愛情に満ちたものにしてくれるはずです。